Поражение Германии во Второй мировой войне сразу же поставило вопрос о дальнейшей судьбе этого государства. Ко времени подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германии территория страны была оккупирована советскими, американскими, английскими и французскими войсками. Практически вся экономическая инфраструктура Германии была уничтожена, правительственные организации и структуры управления после поражения в войне отсутствовали. Естественно, что перед союзниками стояла очень непростая задача – не только ликвидировать любые возможные проявления сопротивления со стороны «идейных» нацистов, но и полностью реорганизовать дальнейшую жизнь страны.

Вопрос о том, что делать с Германией в случае ее поражения, стал обсуждаться союзниками еще задолго до победы в войне. На Тегеранской конференции, проходившей с 28 ноября по 1 декабря 1943 года, был поставлен вопрос о том, стоит ли разделять послевоенную Германию. Франклин Рузвельт предложил создать вместо единой Германии пять автономных государств, Уинстон Черчилль выступил также за расчленение Германии, подчеркнув необходимость отделения от Германии Баварии, Бадена, Вюртемберга. Эти территории Черчилль предлагал включить вместе с Австрией и Венгрией в отдельную Дунайскую конфедерацию. Сталин выступал против разделения Германии. Его слова о том, что даже если Германию разделят, ничто не помешает ей впоследствии объединиться, оказались пророческими. 12 сентября 1944 года в Лондоне был подписан протокол о создании трех оккупационных зон – восточной, северо-западной и юго-западной. На три оккупационные зоны после победы должен был быть разделен и Берлин.

С 4 по 11 февраля 1945 года, когда уже было понятно, что победа над гитлеровской Германией приближается, прошла Ялтинская конференция, на которой было принято решение выделить четвертую зону оккупации – французскую. Хотя вклад Франции в победу над Германией нельзя сравнивать с вкладом Великобритании и США, не говоря уже о вкладе Советского Союза, на выделении французской оккупационной зоны настаивал Уинстон Черчилль. Он мотивировал это тем, что Франции рано или поздно все равно придется принимать усилия по сдерживанию возможной агрессии со стороны Германии в случае ее возрождения, поскольку Франция имеет большую общую границу с Германией и давний опыт негативного взаимодействия с этой страной. Сталин выступал против выделения французской зоны оккупации и привлечения Франции к контролю за послевоенной Германией, однако, несмотря на позицию советской стороны, Великобритании все же удалось продавить свою линию. 1 мая 1945 года, за неделю до капитуляции Германии, Франция также была включена в контрольный механизм.

5 июня 1945 года в Берлине была подписана Декларация о поражении Германии и взятии на себя верховной власти в отношении Германии правительствами Союза Советских Социалистических Республик, Соединённого Королевства и Соединённых Штатов Америки и временным правительством Французской Республики. От Советского Союза декларацию подписал маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков, от США – генерал армии Дуайт Дэвид Эйзенхауэр, от Великобритании – фельдмаршал Бернард Лоу Монтгомери, от Франции – армейский генерал Жан Мари де Латр де Тассиньи. В декларации подчеркивалось, что поскольку в Германии на момент ее подписания отсутствуют центральное правительство или силы, способные взять ответственность за управление страной, выполнение требований держав – победительниц и обеспечение порядка, верховную власть в Германии берут на себя правительства стран – союзников – СССР, США, Великобритании и временное правительство Франции. При этом обговаривалось, что это решение не является аннексией Германии. То есть, изначально речь шла о совместном управлении Германией как о временной мере, которая рано или поздно будет отменена. 6 июня 1945 года СССР, США, Великобритания и Франция официально разделили территорию Германии на четыре зоны оккупации.

Под контроль Советского Союза отдавалась восточная зона оккупации под управлением советской военной администрации. Она включала в себя земли Восточной Германии, которые к моменту подписания Акта о безоговорочной капитуляции были оккупированы советскими войсками. Это были Саксония, Тюрингия, Галле-Мерзебург, Магдебург, Анхальт, Бранденбург, Мекленбург и Передняя Померания. Для управления советской зоной оккупации была создана советская военная администрация в Германии со штаб-квартирой в берлинском районе Карлсхорст (первоначально администрация находилась в имении Хольцдорф под Веймаром).

Руководить советской военной администрацией в Германии было поручено маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову, его первым заместителем назначили генерала армии Василия Даниловича Соколовского (заместитель командующего войсками 1-го Белорусского фронта). Начальником штаба советской военной администрации стал генерал-полковник Владимир Васильевич Курасов (заместитель начальника Генерального штаба РККА). Заместителем по делам гражданской администрации стал комиссар государственной безопасности 2-го ранга Иван Александрович Серов (начальник войск охраны тыла 1-го Белорусского фронта), а заместителем – начальником Экономического управления – генерал-майор интендантской службы Семен Иванович Шабалин (член Военного Совета 2-го Прибалтийского фронта по тылу). Структура советской военной администрации включала 5 территориальных управлений в Саксонии, Тюрингии, Саксонии-Анхальт, Мекленбурге и Бранденбурге и отдельное Управление военного коменданта Советского сектора оккупации Берлина.

Одной из главных задач советской военной администрации стала организация собственно немецких сил, которые могли бы содействовать Красной Армии, а в будущем составить основу просоветского германского правительства. С этой целью из СССР в Германию стали прибывать видные деятели коммунистического и антифашистского движения. Еще в апреле 1945 г., до капитуляции Германии, из Москвы прибыла «группа Ульбрихта» - немецкие коммунисты во главе с Вальтером Ульбрихтом. 10 июня 1945 года главноначальствующий СВАГ маршал Жуков своим приказом разрешил в советской зоне оккупации деятельность нефашистских политических партий, после чего были воссозданы Коммунистическая партия Германии (КПГ) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которые 21 апреля 1946 г. объединились в Социалистическую единую партию Германии (СЕПГ). Уже летом 1946 г. СЕПГ приступила к подготовке к выборам в органы местной и земельной власти.

Северо-запад Германии Великобритания традиционно считала сферой своих интересов. В британскую зону оккупации вошли Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Шлезвиг-Гольштейн и Гамбург. Штаб-квартира британской военной администрации была размещена в городе Бад-Эйнхаузен. Были созданы органы управления - Контрольная комиссия для Германии во главе с британским военным губернатором и Зональный консультативный совет, включивший представителей гражданских администраций и политических партий, действовавших в британской оккупационной зоне.

В юго-западную или американскую зону оккупации вошли Бавария, Гессен, Северный Баден и Северный Вюртемберг. Американскую военную администрацию также возглавил военный губернатор. В составе оккупационной зоны были выделены три земли - Грос-Гессен, Вюртемберг-Баден и Бавария, созданы гражданские Совет земель и Парламентский совет, при том, что реальной полнотой власти все равно обладало лишь американское военное командование.

Западная или французская зона оккупации включала Саарскую область, Южный Баден и Южный Вюртемберг, южную часть Рейнской области, два района Гессена и четыре района Гессена-Нассау, регион Линдау. В отличие от британского и американского командования, французское командование отказалось от идеи создания единого германского гражданского органа управления на подконтрольных территориях. В будущем часть оккупированных территорий, по мнению временного правительства Франции, должна была присоединиться к Франции, Саарская область – интегрироваться во французскую финансово-экономическую систему, а в Вюртемберге создано федеративное государство. Из всех держав Франция более всего была заинтересована в расчленении и ослаблении Германии, поскольку за свою неоднократно воевала с Германией и эти войны как правило заканчивались для Франции плачевно. Генерал Шарль де Голль в октябре 1945 года даже заявил, что надеется на то, что Франция больше никогда не увидит сильную Германию.

Уже в 1946 г. отношения между вчерашними союзниками стали стремительно ухудшаться. Советский Союз остановил поставки продовольствия в западные оккупационные зоны, после чего Великобритания и США приняли решение об объединении своих оккупационных зон в единую Бизонию. Были созданы объединенные органы управления, перед которыми стояла основная задача улучшения экономики и нормализации условий жизни на оккупированных американскими и британскими войсками территориях.

Одной из главных задач, которые ставили перед собой и британская, и американская военные администрации, было сохранение промышленного и особенно военно-промышленного потенциала «старой» Германии, которым союзники стремились воспользоваться в своих целях, а именно – для грядущего противостояния советской экспансии в Европе. Поэтому в английской и американской оккупационных зонах лишь в одном 1947 году были скрыты от учета около 450 военных заводов. Им предстояло сформировать костяк будущей военной промышленности Западной Германии.

Франция довольно долго не присоединялась к совместному англо-американскому проекту объединения оккупационных зон. Лишь 3 июня 1948 года Франция приняла решение объединить западную оккупационную зону с Бизонией, в результате чего была создана Тризония. Великобритании и США удалось «подкупить» Францию обещанием создания коллективного органа управления Рурской областью без привлечения Советского Союза. Великобритания, США и Франция, создав Тризонию, соглашались с планом Маршалла и дальнейшей экономической модернизацией Германии под контролем западных держав. При этом Саарская область, на которую Франция имела особые виды, оставалась под французским протекторатом еще почти 10 лет – до 1957 года. 7 сентября 1949 года на основе Тризонии была создана Федеративная Республика Германия. В истории послевоенной Европы была перевернута новая страница, на которой оккупационным зонам предстояло стать суверенными государствами.

В советской зоне оккупации вплоть до 1948 года активно проводилась политика денацификации, в рамках которой производилось очищение местного административного аппарата от бывших активистов НСДАП, а также от потенциальных противников Советского Союза, включая представителей буржуазных политических партий. Создание Федеративной Республики Германия Советским Союзом было встречено негативно. Земли, входившие в состав советской оккупационной зоны, не признали образование и конституцию ФРГ, после чего 15 −16 мая 1949 года прошли выборы делегатов Немецкого народного конгресса. 30 мая 1949 года Немецкий народный конгресс принял Конституцию Германской Демократической Республики. В состав ГДР вошли пять земель, находившихся под управлением советской военной администрации – Саксония, Саксония-Анхальт, Тюрингия, Мекленбург и Бранденбург. Таким образом, было создано второе германское независимое государство, находившееся, в отличие от ФРГ, под идеологическим, политическим и военным контролем Советского Союза.

Таким образом, в действительности раздел Германии был осуществлен скорее по инициативе западных держав, очень боявшихся прихода к власти в послевоенной Германии левых сил и превращения ее в дружественную Советскому Союзу страну. Именно Иосиф Сталин еще на Тегеранской конференции показал себя последовательным противником расчленения Германии на независимые государства, а в 1945 году, уже после победы, заявил о том, что Советский Союз не собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию. Лишь когда Запад открыто пошел на создание на своих оккупационных зонах нового германского государства, Советскому Союзу не оставалось иного выхода, кроме как поддержать создание Германской Демократической Республики.

На сорок с лишним лет на месте Германии образовалось два независимых государства, одно из которых принадлежало к западному блоку, а другое – к социалистическому лагерю. ФРГ стала одним из ключевых военно-политических союзников США в Европе и фундаментом НАТО. Предательская политика советского руководства на рубеже 1980-х – 1990-х гг., в свою очередь, привела к тому, что ГДР прекратила свое существование, войдя в состав ФРГ, но Запад своих обещаний не выполнил – ФРГ осталась в НАТО, на ее территории остались американские базы и войска, она до сих пор играет важнейшую роль в антироссийской военной стратегии США в Европе.

13 августа 1961 года в ГДР было начато строительство Берлинской стены. Она не только разделила город на две непохожие друг на друга части, но и стала главным символом холодной войны. Лайф выяснил причины возведения Берлинской стены и последствия, к которым оно привело.

13 08 2017

20:32

По соглашениям, заключённым союзниками по антигитлеровской коалиции в годы войны, побеждённая Германия делилась на зоны оккупации. Хотя столицу Третьего рейха - Берлин штурмовали только советские войска, зоны оккупации были созданы и там. СССР занял восточную часть города, американцы - юго-западную, англичане - западную, а французы получили под свой контроль северо-западный участок.

Поначалу город сообща управлялся союзническим Контрольным советом, в который входили представители всех четырёх сторон. Граница между западной и восточной частями города в первое время была чисто условной. Позднее на её месте появилась разделительная линия с контрольно-пропускными пунктами. Впрочем, она распространялась не на всю протяжённость границы. Режим пересечения был свободным, жители разных частей Берлина спокойно перемещались по городу, ходили в гости к друзьям и на работу из западной в восточную часть и наоборот.

Отношения между союзниками стали портиться очень быстро. Поначалу они не затронули Берлин, касаясь только немецких территорий. Союзники под предлогом более эффективной экономической деятельности объединили свои зоны оккупации сначала в Бизонию, а затем и Тризонию.

В 1948 году в Лондоне состоялось совещание представителей шести западных держав, которое выработало механизмы возрождения немецкой государственности. Это было враждебно воспринято в Кремле, и СССР (представителей которого даже не пригласили) в знак протеста бойкотировал деятельность в Контрольном совете.

Летом того же года союзники без согласования с Москвой провели денежную реформу в Тризонии. Поскольку восточная и западная части Берлина в то время ещё были связаны экономически, в СССР сепаратную денежную реформу расценили как попытку саботажа (реформа заставила западных берлинцев "сбрасывать" деньги в восточной части, где ещё сохранялось хождение старых денег) и на несколько дней полностью закрыли сообщение между частями города. Эти события вошли в историю как блокада Западного Берлина и весьма негативно отразились на имидже Советского Союза. Хотя ни голода, ни даже намёка на него в западной части города не было, весь мир обошли кадры "изюмных бомбардировок", когда американские самолёты на парашютиках сбрасывали сладости радующимся берлинским детям.

Блокада Западного Берлина привела к тому, что окончательное размежевание было лишь вопросом времени. В 1949 году западные союзники восстановили государственность немцев, создав ФРГ.

СССР с опозданием на полгода провозгласил ГДР. Незадолго до своей смерти Сталин предпринял последнюю попытку урегулировать вопрос. Он предложил западным союзникам объединить Германию в одно государство, но при категорическом условии её нейтрального и внеблокового статуса. Однако американцы, для которых Западная Германия была главным форпостом в Европе, опасались утери контроля, поэтому соглашались только при условии, что Германия сможет добровольно присоединиться к НАТО. Если, конечно, у неё возникнет такое желание. Но на это не мог дать согласия уже СССР.

Вместо сближения произошло окончательное размежевание. ФРГ принципиально не признавала существования ГДР, даже на картах её территории обозначались как немецкие, но находящиеся под советским контролем. Западная Германия автоматически разрывала дипломатические отношения с любой страной, признававшей существование ГДР, вплоть до начала 70-х годов.

Вольный город Берлин

В 1958 году Никита Хрущёв предпринял попытку решения немецкого вопроса. Он сделал западным союзникам предложение, ставшее известным как Берлинский ультиматум. Идея Хрущёва сводилась к следующему: западная часть Берлина объявляется независимым вольным городом. Союзники покидают зону оккупации и передают управление под контроль независимой гражданской администрации. СССР и союзники берут на себя обязательство не вмешиваться в жизнь вольного города, жители которого сами выбирают его экономический и политический уклад. В противном случае СССР грозился передать контроль над границей властям ГДР, которые ужесточат его.

Англичане к хрущёвскому предложению отнеслись скорее нейтрально и были готовы к дальнейшему обсуждению предложения на компромиссных условиях, которые устроят всех. Однако американская сторона была резко против. В случае удовлетворения этого предложения Западный Берлин оказывался островком, со всех сторон окружённым территорией ГДР. В этих условиях его независимость и экономическое развитие напрямую зависели от Восточной Германии и вполне очевидно, что со временем он был бы либо полностью поглощён, либо взят под контроль.

Хрущёв несколько раз переносил сроки окончательного принятия решения, пытаясь договориться о встречах с западными союзниками. Но стороны так и не пришли к компромиссу. В апреле 1961 года он заявил, что до конца года полный контроль над Восточным Берлином будет передан администрации ГДР.

Бегство из республики

Опасаясь, что сообщение между частями города вскоре будет прекращено, многие жители восточной части города решили воспользоваться последним шансом перебежать на запад. Бегство восточных немцев в западную часть было весьма распространено с первых лет оккупации. Тогда сообщение между частями страны ещё было свободным. Из восточной зоны оккупации в западную перебралось несколько сотен тысяч человек. Особенностью этого бегства было то, что значительная часть беглецов являлись высококлассными специалистами. Они не желали жить в советской системе ценностей с массой ограничений как политического, так и экономического характера.

Разумеется, бежал и крупный бизнес, существование которого в советской системе было не предусмотрено. Так, почти все заводы концерна Auto Union оказались в советской зоне оккупации. Но всё их руководство и почти все сотрудники успели перебраться в западную часть, где возобновили дело. Так появился всемирно известный автоконцерн Audi.

Бегством из ГДР в Кремле были обеспокоены уже давно. После смерти Сталина Берия предложил кардинально решить немецкую проблему. Но не так, как можно было бы предположить, исходя из его имиджа. Он предложил вообще не спешить с установлением в ГДР социалистической экономики, сохранив капиталистическую. Также предлагалось развивать лёгкую промышленность в противовес тяжёлой (при Сталине было наоборот). Позднее на суде это ставили Берии в вину.

Свободное сообщение между ГДР и ФРГ было прекращено ещё при жизни Сталина, в 1952 году. Однако Берлина эти ограничения не касались, его жители по-прежнему перемещались между зонами. Только за половину 1961 года из Восточного Берлина бежало порядка 200 тысяч жителей. А в последний месяц свободного перемещения перебежчиками стали 30 тысяч человек.

Начало строительства

12 августа 1961 года власти ГДР объявили о закрытии сообщения между восточной и западной частями города. Все городские коммунисты, полицейские и некоторые служащие были мобилизованы на ночную охрану "границы". Они растянулись в живую цепь, никого не пропуская. Неподалёку от них стояли войска.

Власти ГДР обвинили ФРГ в провокациях, акциях саботажа и попытках дестабилизации обстановки. Они также выразили своё негодование переманиванием восточных берлинцев в западный сектор, что вело к срыву экономических планов ГДР и финансовому ущербу. Под этим предлогом ночью 13 августа 1961 года началось возведение стены, которая разделяла город на две части.

На протяжении двух дней охрана границы никого не пропускала ни на одну сторону. Одновременно линия границы обносилась колючей проволокой. Возведение бетонных заграждений началось только 15 августа.

Граница была полностью закрыта, никто не должен был уйти из Восточного Берлина и попасть туда. Были перекрыты даже линии метро и железной дороги, соединявшие западную и восточную части города.

Третья мировая близко

Возведение Берлинской стены привело к серьёзному политическому кризису, который едва не обернулся полномасштабным военным столкновением. В ответ на начало строительства укреплений в США был объявлен набор резервистов. Затем в принудительном порядке был продлён на один год срок службы офицеров, которые должны были уволиться в запас. В Западный Берлин дополнительно было переброшено полторы тысячи американских солдат, с перспективой переброски дивизии. Отдельные части были приведены в состояние повышенной боевой готовности.

24 августа американские военные при поддержке танков были выстроены вдоль строящейся стены. В ответ в Советской армии также были отменены увольнения в запас. Через несколько дней началось наращивание военного контингента в западной части города. К октябрю он был дополнительно увеличен на 40 тысяч солдат. Создавалась взрывоопасная ситуация, которая грозила перерасти в военный конфликт.

Наиболее близко к горячей фазе конфликт подошёл 26 октября 1961 года. Со стороны американского КПП "Чарли" к стене подъехало несколько бульдозеров под прикрытием 10 танков. Советская сторона, опасаясь, что американцы попытаются снести части стены, отправила к КПП несколько советских танков. Эти события вошли в историю как танковое противостояние.

Американские и советские боевые машины всю ночь простояли друг напротив друга, не предпринимая никаких действий. Любое неосторожное движение могло привести к самым серьёзным последствиям. Танкисты простояли так целые сутки. Только утром 28 октября советская сторона отвела машины. Американцы поступили аналогичным образом. Угроза военного столкновения на время миновала.

Антифашистский оборонительный вал

В ГДР стена долгое время именовалась Антифашистским оборонительным валом. Что намекало на необходимость возведения этого укрепления с целью защиты от попыток западногерманских "фашистов" помешать народоправию в ГДР. В Западной Германии её долгое время именовали Позорной стеной. Это продолжалось на протяжении 10 лет. В начале 70-х ГДР и ФРГ признали друг друга и начался постепенный процесс разрядки. Поэтому обидные друг для друга именования стены стали исчезать из официальных заявлений.

Однако стена оставалась и даже совершенствовалась. Поначалу это были незначительные укрепления. На отдельных участках дело ограничивалось простыми спиралями Бруно из колючей проволоки, которые можно было перепрыгнуть при должной сноровке. Поэтому основные заградительные функции выполняли солдаты армии ГДР, которые имели право стрелять на поражение в нарушителей границы. Правда, это правило распространялось только на восточных берлинцев. Западные берлинцы, желавшие проделать путь в обратном направлении, не обстреливались. Хотя гораздо большее распространение получило бегство с востока на запад, отдельные случаи бегства в противоположном направлении также происходили.

Впрочем, чаще всего прыгуны через стену, как их называли, не имели никаких политических и экономических мотивов. В основном это были нетрезвые молодые люди, которые из хулиганских побуждений или чтобы впечатлить друзей демонстрацией своей удали перебирались через стену. Чаще всего их задерживали и после допроса выдворяли обратно.

Несмотря на постепенное сближение двух Германий стена вскоре превратилась в настоящий шедевр фортификации. К концу 70-х годов она стала практически непреодолимым препятствием. Если смотреть со стороны Восточного Берлина, то сначала потенциальным беглецам необходимо было преодолеть бетонную стену либо заграждения из колючей проволоки. Сразу за ними начинался сплошной ряд противотанковых ежей. Миновав их, беглецы вновь оказывались перед заграждением из колючей проволоки, которая была оборудована сигнализацией, оповещавшей патрули о нарушении границы.

Дальше располагалась зона патрулирования, по которой передвигались пешие и автомобильные охранники. За ней располагался заградительный ров, глубиной от трёх до пяти метров. Потом следовала контрольно-следовая полоса из песка, которая освещалась мощными фонарями, расположенными через несколько метров друг от друга. И, наконец, стена из бетонных блоков высотой 3,6 метра, на вершине которых устанавливались цилиндрические барьеры из асбестоцемента, чтобы не дать возможности зацепиться. В дополнение ко всему через каждые 300 метров располагались сторожевые вышки. На отдельных участках устанавливались даже противотанковые укрепления.

Пожалуй, это единственный в истории случай, когда столь основательный заградительный барьер был построен с целью воспрепятствовать бегству своих граждан, а не для того, чтобы защитить от вторжения незваных гостей.

Общая протяжённость стены составляла 106 километров. Бетонные блоки устанавливались на всём её протяжении, однако настолько хорошо она была укреплена только в самых потенциально опасных местах. В остальных частях какие-то элементы отсутствовали. Где-то не было колючей проволоки, где-то земляных рвов или сигнализации.

Дома, примыкавшие к пограничному заграждению, первоначально были выселены, а все окна и двери забетонированы. Позднее их и вовсе снесли.

Правом свободного перемещения по городу обладали только пенсионеры. А вот экономически активное население восточной части Берлина должно было получить специальный пропуск, который, однако, не разрешал постоянное проживание в другой части города. Между тем уже к моменту возведения берлинской стены уровень жизни в западной части Германии превышал показатели ГДР. И в дальнейшем этот разрыв только увеличивался.

Поток беглецов с возведением стены поредел, но не иссяк. Немцы шли на самые невероятные ухищрения, чтобы миновать стену. Они рыли огромные подземные туннели, использовали для бегства дельтапланы и воздушные шары. В связи с этим в уголовный кодекс была введена статья, карающая бегство из республики тюремным заключением.

Разрушение

Берлинская стена просуществовала почти три десятилетия. Ещё в середине 80-х строились планы её дальнейшего совершенствования с применением самых современных средств сигнализации и наблюдения. Однако начавшаяся волна бархатных революций в Европе резко изменила ситуацию. В начале 1989 года Венгрия в одностороннем порядке открыла границу с капиталистической Австрией. С этого момента стена превратилась в бессмысленный артефакт. Желающие выехать в ФРГ немцы просто приезжали в Венгрию и через её границу попадали в Австрию, откуда перебирались на запад Германии.

Власти ГДР под влиянием стремительно разворачивавшихся исторических процессов вынуждены были уступить. В ноябре 1989 года было объявлено о свободной выдаче виз всем желающим посетить западную часть Германии. А в декабре была демонтирована часть стены возле Бранденбургских ворот. Фактически 1989 год стал последним годом существования стены, хотя простояла она чуть дольше.

Укрепление снесли в конце 1990 года после объединения ГДР и ФРГ в одно государство. Лишь несколько её небольших участков было решено сохранить в память о символе холодной войны, разделявшем две политические и экономические системы на протяжении 30 лет.

Обновлено 01.02.2020 Просмотров 3255 Комментариев 37

Изначально я собиралась написать статью просто про наши , но в итоге как-то так вышло, что вся она в основном получилась только про одно очень трогательное и до глубины души впечатлившее лично меня явление. Это знаменитая Берлинская стена. Пишу «знаменитая», а самой стыдно, потому что, представьте себе, до приезда в Берлин я просто знала из уроков истории, что таковая была воздвигнута после Второй мировой войны и разделяла Берлин на две части, но почему, когда, кем и для чего… никогда особо не интересовалась. Но начну по порядку.

Где остановиться в Берлине

Отели в Берлине лучше бронировать заранее, поэтому порекомендую вам вот такие:

Обязательно проверяйте цены в специальном сервисе . Он покажет скидки во всех существующих системах бронирования. Один и тот же отель может стоить на 10-20% дешевле, чем на Booking"е. Можно, как изначально искать отели в РумГуру, так и пробивать скидки по названиям отелей. Этот лайфхак хорошо работает в Азии и Европе.

На примере отелей выше:

![]()

Берлинская стена

Оказавшись в Берлине мы, к стыду своему, поняли, что особо-то и не знаем, на что можно посмотреть, кроме Рейхстага и памятника русскому солдату, до, которого, кстати, мы так и не дошли. Про Берлинскую стену как-то и не думали даже. Но, кружась по городу с картой, вдруг в какой-то момент обнаружили, что находимся недалеко от Чекпоинт Чарли (Checkpoint Charlie), остановились, почитали описание в нашем мини-путеводителе и нас, мягко говоря, зацепило.

Позже, когда мы пробовали себе объяснить, почему это нас так тронуло, мы нашли этому простое объяснение – это не только их, это наша общая история! Берлинская стена – это, по сути, символ тогдашнего политического режима, это живое олицетворение «железного занавеса». В официальных документах, правда, чаще говорят о «холодной войне».

Не на шутку заинтересовавшись этой темой, я отыскала немало рассказов и фото по этой теме, осмелюсь изложить тут вкратце то, что меня потрясло больше всего, и выложить некоторые фото того времени, у авторов которых заранее прошу прощения.

Но сначала поясню немного: в 1948 году Берлин был разделен на две части, одна из которых, восточная, являлась столицей ГДР, а вторая, западная, была американским, французским и английским секторами оккупации. Поначалу границу можно было пересекать свободно, что жители Восточного Берлина с радостью и проделывали ежедневно, ходя в Западный Берлин на работу, в магазин, к друзьям и родственникам. Но это не совсем благополучно сказывалось на экономике ГДР. Были и другие не менее весомые, по мнению правительства ГДР, политические и экономические причины, по которым было решено обнести Западный Берлин непроходимой стеной. В итоге за ночь на 13 августа 1961 вся граница с Западным Берлином была перекрыта, а к 15 августа — полностью обнесена колючей проволокой, на месте которой довольно быстро началось возведение Берлинской стены. Сначала она была каменная, а впоследствии превратилась в целый сложный комплекс из железобетонной стены, рвов, металлической сетки, сторожевых вышек и т.д.

Поскольку границу закрыли за одну ночь, можете представить, сколько людей мгновенно потеряли кто работу, кто друзей, кто родственников, кто квартиру… И все разом – свободу. Многие мириться с этим не смогли и почти сразу начались побеги из Восточного Берлина в Западный. Поначалу проделывать это было не так сложно, но по мере роста и усиления комплекса Берлинской стены способы побега становились все более и более изобретательными и хитрыми.

Про попытки побега можно много прочитать в Интернете, я не буду рассказывать про все. Опишу лишь вкратце те, которые были самыми успешными, оригинальными и запоминающимися. Уж простите, буду писать без имен и дат. Несколько раз, сразу после возведения Берлинской стены, через нее прорывались, тараня ее грузовиками. На пропускных пунктах на большой скорости проезжали под шлагбаумами на спортивных машинах, которые были слишком низкими, чтобы задеть шлагбаум, переплывали реки и озера, т.к. это был самый незащищенный участок ограждения.

Граница между Западным и Восточным Берлином нередко проходила прямо по домам, и оказывалось, что вход был на восточной территории, а окна выходили на Запад. Когда только начали возводить Берлинскую стену, многие жильцы дома смело выпрыгивали из окон на улицу, где часто их ловили Западные пожарники или просто радеющие жители города. Но все эти окна очень скоро замуровали. Интересно, а жильцов переселили, или они так и жили без дневного света?

Первые побеги жителей Восточного Берлина

Первые побеги жителей Восточного Берлина

Очень популярными были туннели, их рыли десятками, и это был самый многолюдный способ побега (бежали по 20-50 человек за раз). Позже особо предприимчивые западные дельцы даже начали зарабатывать на этом деньги, размещая в газетах объявления «Поможем в семейных проблемах».

Туннель, по которому бежали десятки людей

Туннель, по которому бежали десятки людей Были и очень оригинальные побеги: например, две семьи смастерили самодельный воздушный шар и перелетели Берлинскую стену на нем, братья переправились в Западный Берлин, протянув между домами трос и спустившись по нему на рулетке.

Когда спустя несколько лет западным жителям стало разрешено по специальным пропускам въезжать на территорию Восточного Берлина повидать родственников, были изобретены изощренные способы вывоза людей в машинах. Иногда использовали очень маленькие автомобили, переделанные специально таким образом, чтобы под капотом или в багажнике могли прятаться люди. Пограничники даже не догадывались, что вместо мотора может быть человек. Многие люди прятались в чемоданах, иногда их ставили по два, между ними были проделаны прорези, таким образом, человек помещался полностью, ему не приходилось складываться.

Почти сразу был выпущен указ стрелять по всем пытавшимся бежать людям. Одной из самых известных жертв этого бесчеловечного указа стал молодой парень Петер Фехтер (Peter Fechter), которого при попытке побега ранили в живот и оставили истекать кровью у стены, пока он не умер. Неофициальные цифры арестов за побег (3221 человек), смертей (от 160 до 938 человек) и ранений (от 120 до 260 человек) при попытке преодоления Берлинской стены просто ужасают!

Когда я читала все эти истории о побегах из Восточного Берлина, у меня возник вопрос, на который я нигде не смогла найти ответ, а где все сбежавшие жили в Западном Берлине? Ведь он тоже был не резиновый, а по неподтвержденным данным так или иначе удачно совершить побег удалось 5043 людям.

Возле Чекпоинта Чарли есть музей, посвященный истории Берлинской стене. В нем Райнер Хильдебрандт, основатель музея, собрал множество приспособлений, которые жители Восточного Берлина использовали для побега в Западный Берлин. Сам музей, к сожалению, мы не попали, но необыкновенно сильные эмоции у нас вызвали даже продававшиеся в соседнем сувенирном магазине открытки с изображением Берлинской стены и фото-зарисовки из повседневной жизни того времени. И очень тронула оставленная на самом Чекпоит Чарли просьба-обращение к нашему президенту.

А жизнь тем временем текла своим чередом, люди Западного Берлина имели свободный доступ к стене, могли прогуливаться вдоль нее и использовать ее в своих нуждах. Многие художники расписали западную сторону Берлинской стены граффити, некоторые из этих изображений стали знамениты на весь мир, как, например, «Поцелуй Хонеккера и Брежнева».

К стене часто приходили люди, чтобы хоть издали посмотреть на своих близких, помахать им платочком, показать деток, внуков, братьев-сестер. Это ужасно, семьи, близкие, родные, любимые, разделенные бетоном и чьим-то совершенным равнодушием. Ведь даже если это так было нужно для экономики и/или политики, то можно же было предусмотреть, чтобы люди так не страдали, дать возможность воссоединиться хотя бы родственникам…

Падение Берлинской стены произошло 9 ноября 1989 года. Причиной этому знаменательному событию послужило то, что одна из стран соцлагеря, Венгрия, открыла границы с Австрией, и примерно 15 тысяч граждан ГДР покинули страну, чтобы попасть в Западную Германию. Оставшиеся же Восточногерманские жители вышли на улицу с демонстрациями и требованиями соблюдения их гражданских прав. И вот 9 ноября глава ГДР объявил, что можно будет выезжать из страны, имея специальную визу. Однако народ не стал дожидаться этого, миллионы граждан просто высыпали на улицу и направились к Берлинской стене. Пограничники не смогли сдержать такую толпу, и границы были открыты. С другой стороны стены своих соотечественников встречали западногеманские жители. Царила атмосфера радости и счастья от воссоединения.

Бытует мнение, что когда всеобщее ликование прошло, жители разных Германий начали ощущать огромную мировоззренческую пропасть между собой. Говорят, что это ощущается и по сей день, и Восточноберлинцы все-таки отличаются от Западноберлинцев. Но нам пока что не довелось это проверить. Сейчас иногда нет-нет, а проскальзывает слух, что некоторые немцы убеждены, что при Берлинской стене жить было лучше, чем сейчас. Хотя, может, так говорят те, кто вообще считает, что раньше и солнце было ярче, и трава зеленее, и жизнь лучше.

В любом случае, такое страшное явление в истории было, и остатки его еще сохранились в Берлине. И когда ты идешь по улице и под ногами видишь отметки, где раньше проходила Берлинская стена, когда можешь прикоснуться к ее фрагментам, и понимаешь, сколько боли, волнений и страха принесло это сооружение, начинаешь чувствовать свою сопричастность к этой истории.

Лайфхак #1 - как купить хорошую страховку

Выбрать страховку сейчас нереально сложно, поэтому в помощь всем путешественникам . Для этого постоянно мониторю форумы, изучаю страховые договоры и сам пользуюсь страховками.

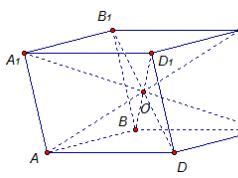

В результате Второй Мировой войны Германия оказалась разделена на четыре оккупационные зоны - восточную - советскую, и три западных - британскую, французскую и американскую. На оккупационные зоны был поделен и Берлин. 24 июня 1948 года советские войска начали блокаду Западного Берлина.

После Второй мировой войны Берлин был поделен между странами антигитлеровской коалиции на четыре оккупационные зоны. Восточная зона, занятая советскими войсками, стала называться Восточным Берлином. В трех западных зонах, которые все вместе по размеру не превышали восточной, контроль осуществляли власти США, Великобритании и Франции. Высшим органом управления Берлином стала Союзная комендатура, куда входили представители всех стран.

Блокада Западного Берлина советскими войсками, начатая 24 июня 1948 года, ознаменовала собой один из первых кризисов "холодной войны". Поводом для введения блокады стала денежная реформа, которую США, Англия и Франция провели в западных зонах без согласия СССР, введя в обращение 21 июня 1948 года новую немецкую марку.

В 1949 году Восточный Берлин стал столицей ГДР, в его состав входило 11 округов: Центр (Mitte), Пренцлауэр‑Берг (Prenzlauer Berg), Фридрихсхайн (Friedrichshain), Панков (Pankow), Вайсензее (Weissensee), Хохэншенхаузен (Hohenschцnhausen) (с 1985 года), Лихтенберг (Lichtenberg), Марцан (Marzahn), Хеллерсдорф (Hellersdorf), Трептов (Treptow), Кёпеник (Kцpenick).

Западный Берлин фактически был анклавом, со всех сторон окруженным территорией ГДР. В Западный Берлин входили городские округа: Тиргартен, Шарлоттенбург, Вильмерсдорф, Шпандау (брит. сектор оккупации), Кройцберг, Нойкёльн, Темпельхоф, Шёнеберг, Целендорф, Штеглиц (амер. сектор оккупации), Веддинг, Райни‑кендорф (французский сектор оккупации).

Граница между западной и восточной частью Берлина первоначально была открыта. Разделительная линия протяженностью 44,75 км (общая протяженность границы Западного Берлина с ГДР составляла 164 км) проходила прямо по улицам и домам, реке Шпрее, каналам и т. д. Официально действовали 81 уличный пропускной пункт, 13 переходов в метро и на городской железной дороге.

В 1948 году западные державы уполномочили глав земельных правительств в своих зонах оккупации созвать Парламентский совет для разработки конституции и подготовки создания западногерманского государства. Его первое заседание прошло в Бонне 1 сентября 1948 года. Конституция была принята советом 8 мая 1949 года, а 23 мая Конрад Аденауэр провозгласил создание Федеративной Республики Германии (ФРГ).

Реакция Советского Союза на создание Западной Германии не заставляет себя долго ждать. 7 октября 1949 года временный парламент Восточной Германии ‑ Народный совет ‑ объявил о создании Германской Демократической Республики (ГДР).

Так был конституирован послевоенный раскол Германии, просуществовавший более 40 лет.

Со временем СССР разорвал все договоренности и, выйдя из союзного органа управления, объявив Восточный Берлин столицей ГДР.

Оба военно‑политических блока - НАТО и Организация Варшавского договора (ОВД) подтвердили непримиримость своих позиций в "Германском вопросе".

В 1957 году Правительство Западной Германии во главе с Конрадом Аденауэром ввело в действие "доктрину Хальштейна", которая предусматривала автоматический разрыв дипломатических отношений с любой страной, признавшей ГДР.

В ноябре 1958 года глава советского правительства Никита Хрущев обвинил западные державы в нарушении Потсдамских соглашений 1945 года и объявил об отмене Советским Союзом международного статуса Берлина. Советское правительство предложило превратить Западный Берлин в "демилитаризованный вольный город" и потребовало от США, Великобритании и Франции провести переговоры на эту тему в течении шести месяцев (эти требования в международной политике назвали "Ультиматумом Хрущева"). Западные державы ультиматум отклонили.

В свою очередь, власти ГДР в 1958 году заявили о своих притязаниях на суверенитет над Западным Берлином на том основании, что он находится "на территории ГДР".

В сентябре 1959 года после визита Никиты Хрущева в США советский ультиматум был отложен. Но стороны продолжали настаивать на прежних позициях.

В августе 1960 года правительство ГДР ввело в действие ограничения на посещения гражданами ФРГ Восточного Берлина. В ответ Западная Германия отказалась от торгового соглашения между обеими частями страны, что ГДР расценила как "экономическую войну". После длительных и тяжелых переговоров соглашение было все же введено в действие - с 1 января 1961 года. Но кризис этим не разрешился.

В марте 1961 года на заседании Политического консультативного комитета государств‑участников Варшавского договора, состоявшемся в Москве, идея закрыть границу с Западным Берлином была отклонена. В свою очередь, министры иностранных дел стран НАТО подтвердили в мае 1961 года намерение гарантировать пребывание вооруженных сил западных держав в западной части города и ее "жизнеспособность".

В этот период власти ГДР жаловались на западные угрозы и маневры, "провокационные" нарушения границы страны и обвиняли "агентов ФРГ" в организации десятков актов саботажа и поджогах. Большое недовольство руководства и полиции Восточной Германии вызывала невозможность контролировать потоки людей, перемещавшихся через границу. Руководитель ГДР Вальтер Ульбрихт тогда энергично убеждал лидеров социалистического лагеря в необходимости сооружения барьера между немцами.

Ситуация усугубилась летом 1961 года. Жесткий курс восточногерманского лидера Вальтера Ульбрихта, экономическая политика, направленная на то, чтобы "догнать и перегнать ФРГ", и соответствующее увеличение производственных норм, хозяйственные трудности, насильственная коллективизация 1957‑1960 годов, внешнеполитическая напряженность и более высокий уровень оплаты труда в Западном Берлине побуждали тысячи граждан ГДР уезжать на Запад. Тогда власти Восточной Германии обвиняли Западный Берлин и ФРГ в "торговле людьми", "переманивании" кадров и попытках сорвать их экономические планы.

На встрече генеральных секретарей компартий соцстран 5 августа 1961 года ГДР получила необходимое согласие восточноевропейских стран, а 7 августа на заседании политбюро Социалистической единой партии Германии (СЕПГ - восточногерманская компартия) было принято решение о закрытии границы ГДР с Западным Берлином и ФРГ. Соответствующее постановление было принято Советом министров ГДР 12 августа.

Сооружение Берлинской стены было начато 13 августа 1961 года. Вначале это были, главным образом, проволочные заграждения. Вооруженные силы ГДР раскатали колючую проволоку длиной 46 км. Позже стали воздвигать стену. В середине сентября 1961 г. ее протяженность составляла уже 3 км. Долгие годы она постоянно укреплялась: сначала ее возвели из пустотелых блоков, потом - из бетонных плит, позже - из серийно изготовленных сегментов.

Первоначально "Антифашистская защитная стена" ("Antifaschistishe Schutzwall"), как ее тогда называли, состояла из бетонного забора двухметровой высоты протяженностью 45,1 км. В период строительства стены городские коммуникации, линии метро и других транспортных средств, связывавшие восточную и западную части Берлина были заблокированы.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

и разделения ГерманииБерлинская стена стала самым известным в мире символом холодной войны, а ее разрушение закономерно превратилось в символ развала коммунистического союза восточноевропейских государств. За неполных три десятка лет своего существования Берлинская стена обросла множеством мифов: число погибших исчисляли сотнями, она считалась непреодолимой, а тех, кому удавалось вырваться в Западный Берлин, полагали инженерными гениями. В действительности документы подтверждают только 140 случаев гибели при попытках преодолеть Берлинскую стену, тогда как успешные побеги фиксировались чаще — более 5000 раз. И большинство из побегов были результатом скорее усердия и огромного желания оказаться на Западе, чем проявлением инженерного гения. Он-то как раз создал ту самую Стену, за которой три десятилетия на территории социалистической ГДР бок о бок с ее столицей существовал капиталистический Западный Берлин.

Источник: https://life.ru

Два мира — два Берлина

Появление Западного Берлина стало результатом выполнения союзнических договоренностей об оккупационных зонах в Германии. Несмотря на то, что столицу третьего рейха взяла штурмом Красная Армия, причем без всякой поддержки союзников, город после победы разделили на четыре зоны оккупации: советскую, британскую, американскую и французскую. И, как три зоны оккупации Германии превратились в Тризонию, на основе которой 23 мая 1948 года была провозглашена ФРГ, так из трех западных берлинских зон родился Западный Берлин.

Это было уникальное образование: в сердце провозглашенной 7 октября 1949 года ГДР появился анклав, политика которого определялась даже не в западногерманской столице — Бонне, а гораздо дальше. Снабжение западноберлинской территории шло за счет бывших стран-оккупантов, и Восточной Германии приходилось не просто мириться с этим, но и охранять специальные транспортные коридоры, предназначенные для этой цели.

Но идеологические и политические противоречия, разделившие Германию, не могли окончательно разделить берлинцев, многие из которых имели родственников по ту или эту стороны границы или ездили на работу из одного Берлина в другой. И хотя они не могли делать это совершенно свободно, все-таки возможностей для таких перемещений было достаточно: ежедневно через 94 пропускных пункта (81 уличный и 13 в метро и на городской железной дороге) границу между двумя Берлинами пересекали в среднем 400 тысяч человек.

Учиться на Востоке и работать на Западе

Традиционной причиной, по которой власти ГДР в конце концов приняли решение возвести Берлинскую стену, называют постепенно увеличивавшиеся масштабы бегства подготовленных специалистов из Восточной Германии. Для них возможность свободного выезда в Западный Берлин была фактически открытой дорогой к переселению в ФРГ. Конечно, восточногерманские власти такая ситуация не могла устраивать. И дело было даже не в идеологии, хотя она занимала существенное место в западноберлинском вопросе. ГДР, в которой высшее и среднее специальное образование были бесплатными, регулярно лишалась существенной части высококлассных подготовленных специалистов. Многие жители Восточного Берлина и вообще Восточной Германии стремились стать инженерами, врачами, строителями и так далее за счет бюджета ГДР, но устроиться работать в Западном Берлине, где платили существенно больше.

Источник: https://bigpicture.ru

Но возможность постоянно сравнивать два образа жизни некогда единой страны, конечно, тоже поддерживала стремление молодых немцев (а именно они составляли существенную часть постоянно перемещавшихся через границу Западного Берлина) к переселению на Запад. Постепенно усиливавшееся влияние Штази на повседневную жизнь в ГДР, жесткий идеологический контроль, ухудшение условий работы — все это заставляло жителей Восточного Берлина и переехавших в столицу немцев налаживать контакты в Западном Берлине и стремиться перебраться туда сначала на работу, а потом и навсегда.

Особенно активным этот процесс стал в конце 1950-х и начале 1960-х годов, когда руководитель ГДР Вальтер Ульбрихт объявил экономический курс на преодоление разрыва между двумя Германиями и достижение превосходства восточногерманской экономики над западногерманской. Для страны это означало повышение производственных норм и быстрое расширение процесса коллективизации, который зачастую центральная власть проводила весьма жесткими методами. Немцы, имевшие возможность сопоставить условия жизни там и тут, ответили на это всплеском берлинской эмиграции, и тем самым спровоцировали окончательное решение о постройке Берлинской стены. Восточная Германия не собиралась мириться с потерей экономически активного населения и совершенно не намерена была давать остальным своим гражданам возможность увидеть, как можно жить иначе.

Источник: https://vseonauke.com

Независимость против недоступности

Был и еще один фактор, ускоривший возведение Стены, — конфликт между бывшими союзниками, а теперь противниками в холодной войне по поводу политического статуса Западного Берлина. Последнюю попытку урегулировать этот вопрос в 1958 году предпринял советский лидер , который выдвинул западным странам ультиматум с требованием проведения в течение полугода переговоров о статусе западной части германской столицы. Советское правительство предлагало придать Западному Берлину статус вольного демилитаризованного города, который бы управлялся независимой гражданской администрацией, а не оккупационными властями. Но поддержки на Западе эта идея не получила: там обоснованно опасались, что независимая администрация быстро потеряет сначала экономический, а потом и политический контроль над территорией, которая вскоре без всяких проблем сольется с остальной Восточной Германией.

Источник: https://vseonauke.com

Обсуждение всех этих вопросов шло достаточно открыто для того, чтобы о неопределенности судьбы Западного Берлина узнали не только его жители, но и их восточные соседи. Это спровоцировало новый виток «уходов» на Запад: с января по июль 1961 года ГДР покинули почти 208 тысяч человек, в том числе 30 тысяч — только в июле. Еще около 10 тысяч успели уехать в первые дни августа. А вот те, кто пришел на пропускные пункты ранним утром 13 августа 1961 года, увидели перед собой плотную цепочку восточногерманских пограничников, солдат Национальной народной армии ГДР и вооруженных рабочих активистов. ...И закрытые двери КПП.

В течение двух дней власти Восточной Германии держали на границе вокруг Западного Берлина плотное оцепление, за спинами которого постепенно появлялись все новые и новые витки колючей проволоки. А два дня спустя, 15 августа под охраной все тех же пограничников и солдат на месте «колючки» начали появляться первые участки стены из бетонных блоков.

https://commons.wikimedia.org

155 километров раздора

Общая длина Стены составляла 155 километров, из которых только 43 км проходили по территории собственно Берлина, а остальные приходились на пригороды. Те, кто никогда не видел Берлинскую стену, представляют ее себе в виде бесконечного бетонного забора с колючей проволокой наверху. В действительности Стена представляла собой сложное инженерно-фортификационное заграждение, включавшее и участки из бетонных блоков с закругленным навершием (чтобы никто не мог зацепиться за стенку и преодолеть ее), и заграждения из перевитой колючей проволоки, и участки металлического забора. Но непреодолимой или почти непреодолимой Берлинскую стену делали не сами заборы, а то пространство между ними, которое патрулировалось восточногерманскими пограничниками: с контрольно-следовой полосой, металлическими противотанковыми «ежами», яркими фонарями и участками колючей проволоки под напряжением.

Конечно, такой сложной структура Стены была не везде, а только на самых «побегоопасных» участках. Но в целом несанкционированное проникновение на западноберлинскую территорию стало почти невозможным. Тем, кто получал соответствующие разрешения, требовалось пройти через один из тринадцати контрольно-пропускных пунктов (к 1989 году из них действовали только три) и через них же вернуться назад, поскольку правом проживания на территории Западного Берлина восточные немцы не обладали.

Восточногерманские солдаты патрулируют границу с Западным Берлином незадолго до начала строительства Берлинской стены