Григорий нравственно надломлен. Жизнь героя романа под впечатлением душевной травмы, полученной в день избиения подтелковцев. Григорий переходит на сторону красных. Он сражается в коннице Буденного. Но он почувствовал, что красные ему, как бывшему белому офицеру, не доверяли, а поэтому демобилизовали. Возвращение в хутор не приносит Григорию счастья. Он на подозрении, Михаил Кошевой видит в нем врага. Григорий становится на учет в Вешенской. Теперь он боится расплаты за прошлые заблуждения и сам себе признается: “Жидковат оказался на расплату, сробел”. Он старается держаться в стороне от политики, мечтает о спокойной жизни с семьей и Аксиньей. Но Григорию снова угрожает арест, и он скрывается из станицы. Если раньше боязнь ареста привела Григория к участию в Верхне-Донском восстании, то теперь в банду Фомина. Участие Григория в банде – вынужденный и гибельный шаг. Он об этом прямо говорит Фомину: “У меня выбор, как в сказке про богатырей: налево поедешь – коня потеряешь, направо поедешь - убитым быть…И так – три дороги и ни одной нету путевой…”. “Вступаю в твою банду”.

М. Шолохов сурово обличает бесславные преступные дела банды, много внимания уделяет показу разложения главарей банды Фомина и самой банды, которая в конце концов превратилась в шайку грабителей. Григорий уходит из банды и тайком пробирается к Аксинье, предлагает ей уехать из хутора и вместе с ним начать где ни будь вдалеке от родных мест новую жизнь. Но не суждено было и на этот раз осуществиться планам Григория шальная пуля отняла у него самое дорогое и преданное ему существо – Аксинью.

“…Григорий, мертвея от ужаса, понял, что все кончено, что самое страшное, что только могло случиться в его жизни, - уже случилось…Хоронил он свою Аксинью при ярком утреннем свете…Он прощался с ней, твердо веря в то, что расстаются они не надолго… ”

теперь ему незачем было торопиться… Все было кончено. В этой сцене прощания Григория с Аксиньей М. Шолохов сумел показать душу своего героя, способного пронести чувство любви через все испытания жизни. И после гибели Аксиньи он живет воспоминанием о прошлом. Жила в нем мечта о счастье, поэтому и отказывается от войны, выбросив оружие в прорубь: “Вся жизнь Григория была в прошлом…Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына. Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило с землей и со всем этим огромным сияющим под холодным солнцем ммиром”. Важно заметить, что “шатанья” Григория Мелехова писатель связывает с особенностями развертывания гражданской войны на Дону, с ее ходом и рассматривается его метание меж двух лагерей как типическое социальное явление, а художественное выражение этого явления – как следование исторической правде.

“В каждом дворе, обнесенном плетнями, под крышей каждого куреня коловертью кружилась своя обособленная от остальных, полнокровная, горько-сладкая жизнь”. В другом месте Шолохов так определяет эту картину. “Выметаясь из русла разбивается жизнь на множество рукавов”.

“Трудно предопределить, по какому из них устремит свой вероломный и лукавый ход: там, где нынче мельчает жизнь, как речка на перекате, мельчает настолько, что видно ее ** поганенькую россыпь – завтра идет она полноводная, богатая”. В каждой семье, под каждой крышей свои большие и малые радости и горести, везде что-то происходит.

Шолохов считал, что конфликт с казачеством создан искусственно. “Стравили людей” - сокрушается Мелехов. Это показано в эпизоде драки на мельнице. Здесь Шолохов показывает, как в конкретной жизненной ситуации закипает “пенная злоба” и льется кровь. Ничтожность повода для столкновения, приведшего к увечьям и даже гибели одного из участников побоища. “За что?” - спрашивает случайный свидетель драки. “За очередь” - был ответ. Ничтожность повода однако не означает, что за ними не стоят весомые причины. “Не одно столетие назад заботливая рука посеяла на казачьей земле семена сословной розни, растила и холила их, и семена гнали богатые всходы: в драках лилась на землю кровь казаков и пришельцев - русских, украинцев”. И воскресает в сознании казаков древнее значение слова “братья”, которое объединяло людей во времена смут и раздоров. Появляется оно на карнизе часовни над могилой бессудно убитого красноармейца Валета:

В годину смуты и разврата

Не осудите, братья брата.

Скорбный лик божьей матери напоминает людям, что они живут для согласия, радости и счастья, а поэтому “смуту и разврат” пора прекратить, остановиться, одуматься, обрести согласие, вспомнить о предназначении жизни, которое утверждает природа.

На Дон пришла весна.

Туманным утром Аксинья впервые после выздоровления вышла на крыльцо и долго стояла, опьяненная бражной сладостью свежего весеннего воздуха. Преодолевая тошноту и головокружение, она дошла до колодца в саду, оставила ведро, присела на колодезный сруб...

Несколько дней Аксинья провела в ожидании, что вот-вот появится Григорий, но потом узнала от заходивших к хозяину соседей, что война не кончилась, что многие казаки из Новороссийска уехали морем в Крым, а те, которые остались, пошли в Красную Армию и на рудники.

К концу недели Аксинья твердо решила идти домой, а тут вскоре нашелся ей и попутчик. Как-то вечером в хату, не постучавшись, вошел маленький сутулый старичок. Он молча поклонился, стал расстегивать мешковато сидевшую на нем грязную, распоротую по швам английскую шинель.

Ты что же это, добрый человек, «здравствуйте» не сказал, а на жительство располагаешься? - спросил хозяин, с изумлением разглядывая незваного гостя.

А тот проворно снял шинель, встряхнул ее у порога, бережно повесил на крюк и, поглаживая коротко остриженную седую бородку, улыбаясь, сказал:

Прости, ради Христа, мил человек, но я по нынешним временам так обучен: спервоначалу разденься, а потом уж просись почивать, иначе не пустят. Народ нынче грубый стал, гостям не радуется...

Куда ж мы тебя положим? Видишь, тесно живем, - уже мирнее сказал хозяин.

Мне и места-то надо с гулькин нос. Вот тут, у порога, свернусь и усну.

Ты кто же такой будешь, дедушка? Беженец? - полюбопытствовала хозяйка.

Вот-вот, беженец и есть. Бегал, бегал, до моря добег, а зараз уж оттуда потихонечку иду, приморился бегать-то... - отвечал словоохотливый старик, присаживаясь у порога на корточки.

Вместе со старичком, оказавшимся ее земляком, Аксинья отправилась в родной хутор.

Недели через три добралась Аксинья домой. Выплакала слезы в пустом курене и начала обустраиваться. К ней пришла Ильинична узнать про Григория, но Аксинья мало чем могла утешить старуху. С этого дня отношения между Мелеховыми и Аксиньей изменились: их объединила, даже сроднила, тревога за любимого человека.

На следующий день после приезда Аксиньи Дуняша рассказала ей, что мать последнее время ведет себя странно: равнодушно отнеслась к смерти Пантелея Прокофьевича, очень переживает за Григория, стала меньше времени уделять внукам. Аксинья поцеловала Дуняшку и посоветовала ей чем-нибудь занять мать, отвлечь от мрачных мыслей. Дуняшка попросила Аксинью помочь в работе, и она охотно согласилась.

После сева Аксинья принялась за хозяйство: посадила на бахче арбузы, обмазала и побелила курень, сама - как сумела - покрыла остатками соломы крышу сарая. Дни проходили в работе, но тревога за жизнь Григория ни на час не покидала Аксинью. О Степане Аксинья вспоминала с неохотой и почему-то ей казалось, что он не вернется, но когда в хутор приходил кто-либо из казаков, она сначала спрашивала: «Степана моего не видал?» - а уж потом, осторожно и исподволь, пыталась выведать что-либо о Григории. Про их связь знали все в хуторе. Даже охочие до сплетен бабы перестали судачить о них, но Аксинья стыдилась высказать свое чувство, и лишь изредка, когда скупой на слова служивый не упоминал про Григория, она, щуря глаза и заметно смущаясь, спрашивала: «А соседа нашего, Григория Пантелеевича, не доводилось встречать? Мать об нем беспокоится, высохла вся...»

Но никто из хуторных казаков ничего не слышал ни о Степане, ни о Григории. Только в конце июня к Аксинье зашел сослуживец Степана, сообщивший, что он уехал в Крым. А спустя неделю на хутор вернулся Прохор Зыков, потерявший правую руку. Прохор рассказал, что он и Григорий поступили в 14-ю дивизию Буденного; Мелехову дали сотню (эскадрон); перейдя на сторону красных, Григорий изменился; об отпуске не думает, собирается служить до тех пор, пока прежние грехи не замолит.

К лету в Татарский вернулись оставшиеся в живых казаки, ходившие в отступление. Ильинична по-прежнему тосковала по Григорию, ждала его домой. Приближалась пора покоса, а в хозяйстве Мелеховых некому было даже грабли наточить.

Но не Григорию пришлось хозяйствовать на мелеховском базу... Перед луговым покосом в хутор приехал с фронта Мишка Кошевой. Он заночевал у дальних родственников и наутро пришел к Мелеховым. Ильинична стряпала, когда гость, вежливо постучав в дверь и не получив ответа, вошел в кухню, снял старенькую солдатскую фуражку, улыбнулся Ильиничне:

Здорово, тетка Ильинична! Не ждала?

Здравствуй. А ты кто такой мне, чтобы я тебя ждала? Нашему забору двоюродный плетень? - грубо ответила Ильинична, негодующе глянув в ненавистное ей лицо Кошевого.

Нимало не смущенный таким приемом, Мишка сказал:

Так уж и плетень... Как-никак знакомые были.

Только и всего.

Да больше и не надо, чтобы зайти проведать. Я не жить к вам пришел.

Этого бы ишо недоставало, - проговорила Ильинична и, не глядя на гостя, принялась за стряпню...

Душегуб ты! Душегуб! Ступай отсюда, зрить я тебя не могу! - настойчиво твердила Ильинична...

Ильинична промолчала, но, видя, что гость и не думает уходить, сурово сказала:

Хватит! Некогда мне с тобой гутарить, шел бы ты домой.

У меня домов, как у зайца теремов, - усмехнулся Мишка и встал.

Черта с два его можно было отвадить всякими этими штучками и разговорами! Не такой уж он, Мишка, был чувствительный, чтобы обращать внимание на оскорбительные выходки взбесившейся старухи. Он знал, что Дуняшка его любит, а на остальное, в том числе и на старуху, ему было наплевать...

После того как он ушел, Ильинична проводила детей во двор, сказала, обращаясь к Дуняшке:

Чтобы больше и ноги его тут не ступало. Поняла?

Дуняшка, не сморгнув, глянула на мать. Что-то присущее всем Мелеховым на миг появилось в бешеном прищуре ее глаз, когда она, словно откусывая каждое слово, проговорила:

Нет! Будет ходить! Не закажете! Будет! - И, не выдержав, закрыла лицо передником, выбежала в сени.

Ильинична, тяжело переводя дыхание, присела к окну, долго сидела, молча покачивая головой, устремив невидящий взгляд куда-то далеко в степь, где серебряная под солнцем кромка молодой полыни отделяла землю от неба.

Мишка стал помогать по хозяйству: починил плетень, законопатил рассохшийся баркас, на котором возили сено из-за Дона, решил помочь с покосом. Неожиданно его свалила лихорадка. Ильинична дала Мишатке одеяло — укрыть больного, которого бил озноб, но потом увидела, что Дуняшка уже укрыла Мишку своим тулупом. После приступа Мишка продолжал возиться по хозяйству, а вечером Ильинична пригласила его к столу.

Ильинична стала исподтишка наблюдать за Кошевым и только тогда увидела, как страшно исхудал он за время болезни. Под серой от пыли гимнастеркой резко и выпукло очерчивались полудужья ключиц, выступами горбились острые от худобы углы широких плеч, и странно выглядел заросший рыжеватой щетиной кадык на ребячески тонкой шее... Чем больше всматривалась Ильинична в сутулую фигуру «душегуба», в восковое лицо его, тем сильнее испытывала чувство какого-то внутреннего неудобства, раздвоенности. И вдруг непрошеная жалость к этому ненавистному ей человеку - та щемящая материнская жалость, которая покоряет и сильных женщин, - проснулась в сердце Ильиничны. Не в силах совладать с новым чувством, она подвинула Мишке тарелку, доверху налитую молоком, сказала:

Ешь ты, ради бога, дюжей! До того ты худой, что и смотреть-то на тебя тошно... Тоже, жених!

По хутору пошли разговоры о Кошевом и Дуняшке. Но Ильинична никак не соглашалась отдать дочь за «душегуба», но Дуняшка пригрозила, что уйдет с Кошевым. Ильинична смирилась и благословила дочь.

Как ни старался Мишка, как ни уговаривал невесту отказаться от венчания, - упрямая девка стояла на своем. Пришлось Мишке скрепя сердце согласиться. Мысленно проклиная все на свете, он готовился к венчанию так, как будто собирался идти на казнь. Ночью поп Виссарион потихоньку окрутил их в пустой церкви. После обряда он поздравил молодых, назидательно сказал:

Вот, молодой советский товарищ, как бывает в жизни: в прошлом году вы собственноручно сожгли мой дом, так сказать - предали его огню, а сегодня мне пришлось вас венчать... Не плюй, говорят, в колодец, ибо он может пригодиться. Но все же я рад, душевно рад, что вы опомнились и обрели дорогу к церкви Христовой.

Этого уже вынести Мишка не смог. Он молчал в церкви все время, стыдясь своей бесхарактерности и негодуя на себя, но тут яростно скосился на злопамятного попа, шепотом, чтобы не слышала Дуняшка, ответил:

Жалко, что убег ты тогда из хутора, а то бы я тебя, черт долгогривый, вместе с домом спалил! Понятно тебе, ну?

Ошалевший от неожиданности поп, часто моргая, уставился на Мишку, а тот дернул свою молодую жену за рукав, строго сказал: «Пойдем!» - и, громко топая армейскими сапогами, пошел к выходу.

На этой невеселой свадьбе не пили самогонки, не орали песен. Прохор Зыков, бывший на свадьбе за дружка, на другой день долго отплевывался и жаловался Аксинье:

Ну, девка, и свадьба была! Михаил в церкви что-то такое ляпнул попу, что у старика и рот набок повело! А за ужином, видала, что было? Жареная курятина да кислое молоко... хотя бы капелюшку самогонки выставили, черти! Поглядел бы Григорий Панте- левич, как сеструшку его просватали!.. За голову взялся бы! Нет, девка, шабаш! Я теперича на эти новые свадьбы не ходок. На собачьей свадьбе и то веселей, там хоть шерсть кобели один на одном рвут, шуму много, а тут ни выпивки, ни драки, будь они, анафемы, прокляты! Веришь, до того расстроился опосля этой свадьбы, что всю ночь не спал, лежал, чухался, как, скажи, мне пригоршню блох под рубаху напустили...

Со дня, когда Кошевой водворился в мелеховском курене, все в хозяйстве пошло по-иному: за короткий срок он оправил изгородь, перевез и сложил на гумне степное сено, искусно завершив обчесанный стог; готовясь к уборке хлеба, заново переделал полок и крылья на лобогрейке, тщательно расчистил ток, отремонтировал старенькую веялку и починил конскую упряжь, так как втайне мечтал променять пару быков на лошадь, и не раз говорил Дуняшке: «Надо нам обзаводиться лошадью. Оплаканная езда на этих клешнятых апостолах». В кладовой он как-то случайно обнаружил ведерко белил и ультрамарин и тотчас же решил покрасить серые от ветхости ставни. Мелеховский курень словно помолодел, глянув на мир ярко-голубыми глазницами окон.

Ретивым хозяином оказался Мишка. Несмотря на болезнь, он работал не покладая рук. В любом деле ему помогала Дуняшка.

За недолгие дни замужней жизни она заметно похорошела и как будто раздалась в плечах и бедрах. Что-то новое появилось в выражении ее глаз, в походке, даже в манере поправлять волосы. Исчезли ранее свойственные ей неловкая угловатость движений, ребяческая размашистость и живость. Улыбающаяся и притихшая, она смотрела на мужа влюбленными глазами и не видела ничего вокруг. Молодое счастье всегда незряче...

Ильинична после свадьбы почувствовала свою ненужность и одиночество, хотела только одного: дождаться Григория, передать ему детей, а потом спокойно умереть. Летом получили письмо, в котором Григорий обещал к осени прийти на побывку. Недели две спустя Ильинична совсем расхворалась, перед смертью просила Дуняшку беречь детей, пока не вернется Григорий.

С вечера, когда Дуняшка с мужем уснули, она собрала последние остатки сил, встала, вышла во двор. Аксинья, допоздна разыскивавшая пропавшую из табуна корову, возвращалась домой и видела, как Ильинична, медленно ступая, покачиваясь, прошла на гумно. «Зачем это она, хворая, туда пошла?» - удивилась Аксинья и, осторожно пройдя к граничившему с мелеховским гумном плетню, заглянула на гумно. Светил полный месяц. Со степи набегал ветерок. От прикладка соломы на голый, выбитый каменными катками, ток ложилась густая тень. Ильинична стояла, придерживаясь руками за изгородь, смотрела в степь, туда, где, словно недоступная далекая звездочка, мерцал разложенный косарями костер. Аксинья ясно видела озаренное голубым лунным светом припухшее лицо Ильиничны, седую прядь волос, выбившуюся из-под черной старушечьей шальки.

Ильинична долго смотрела в сумеречную степную синь, а потом негромко, как будто он стоял тут же возле нее, позвала:

Гришенька! Родненький мой! - Помолчала и уже другим, низким и глухим голосом сказала: - Кровинушка моя!..

Аксинья вся содрогнулась, охваченная неизъяснимым чувством тоски и страха, и, резко отшатнувшись от плетня, пошла к дому.

В эту ночь Ильинична поняла, что скоро умрет, что смерть уже подошла к ее изголовью...

Через три дня она умерла. Сверстницы Ильиничны обмыли ее тело, обрядили в смертное, положили на стол в горнице. Вечером Аксинья пришла попрощаться с покойной. Она с трудом узнала в похорошевшем и строгом лице мертвой маленькой старушки облик прежней гордой и мужественной Ильиничны. Прикоснувшись губами к желтому холодному лбу покойной, Аксинья заметила знакомую ей непокорную, выбившуюся из-под беленького головного платочка седую прядь волос и крохотную круглую, совсем как у молодой, раковинку уха.

С согласия Дуняшки Аксинья увела детей к себе. Она накормила их - молчаливых и напуганных новой смертью, - уложила спать с собой. Странное чувство испытывала она, обнимая прижавшихся к ней с обеих сторон, притихших детишек родного ей человека. Вполголоса она стала рассказывать им слышанные в детстве сказки, чтобы хоть чем-нибудь развлечь их, увести от мысли о мертвой бабушке. Тихо, нараспев, досказывала она сказку о бедном сиротке Ванюшке...

И не успела закончить сказку, как услышала ровное мерное дыхание детишек. Мишатка лежал с краю, плотно прижавшись лицом к ее плечу. Аксинья движением плеча осторожно поправила его запрокинувшуюся голову и вдруг ощутила на сердце такую безжалостную, режущую тоску, что горло ее перехватила спазма. Она заплакала тяжело и горько, вздрагивая от сотрясавших ее рыданий, но она даже не могла вытереть слез: на руках ее спали дети Григория, а ей не хотелось их будить.

После смерти Ильиничны Кошевой поостыл к хозяйству. Дуняшка поинтересовалась, почему ее муж работает с прохладцей; не заболел ли? Но Мишка переживал, что рано сел на хозяйство - не все еще враги Советской власти были сломлены. Он был недоволен, что бывшие белые, послужив в Красной Армии, становятся чистыми перед законом. Мишка же был убежден, что с ними следует разбираться в ЧК. Наутро Мишка ушел в Вешенскую, пройти медкомиссию, чтобы опять служить в армии. Но доктор признал его негодным к воинской службе. Тогда Мишка отправился в окружной комитет партии, откуда вернулся председателем хуторского ревкома. Своим секретарем он «назначил» подростка Обнизова, считающегося грамотеем. Первым делом Мишка пошел к дезертиру Кириллу Громову и арестовал его, но Кириллу удалось убежать. Мишка выстрелил в него, но промахнулся.

Несколько казаков, явившихся домой без документов, после этого случая исчезли из Татарского - подались в бега. Мишка узнал, что Громов подался в банду Махно, грозился убить Кошевого. Но тот сам собирался не упустить второй раз «контру». Невеселая в это время была жизнь в Татарском. Не было товаров первой необходимости: керосина, спичек, соли, табака. Старики обвиняли во всем Советскую власть, а Мишка старался все свалить на буржуев, обворовавших Россию, забравших все запасы в Крым и переправлявших продукты за границу; рассказывал старикам, как белые при отступлении жгли государственное имущество, взрывали заводы.

Со стариками Мишка кое-как договорился, но зато дома, и опять-таки из-за соли, вышел у него с Дуняшкой крупный разговор. Вообще что-то разладилось в их взаимоотношениях...

Началось это с того памятного дня, когда он в присутствии Прохора завел разговор о Григории, да так эта небольшая размолвка и не забылась. Однажды вечером Мишка за ужином сказал:

Щи у тебя несоленые, хозяйка. Или недосол на столе, а пересол на спине.

Пересола зараз при этой власти не будет. Ты знаешь, сколько у нас соли осталось?

Две пригоршни.

Дело плохое, - вздохнул Мишка.

Добрые люди ишо летом на Маныч за солью съездили, а тебе все некогда было об этом подумать, - с укором сказала Дуняшка.

На чем бы это я поехал? Тебя запрягать на первом году замужества как-то неудобно, а бычата нестоящие...

Ты шуточки оставь до другого раза! Вот как будешь жрать несоленое - тогда пошути!

Да ты чего на меня взъелась? На самом деле, откуда я тебе этой соли возьму? Вот какой вы, бабы, народ... Хоть отрыгни, да подай вам. А ежли ее нету, этой соли, будь она трижды проклята?

Люди на быках на Маныч ездили. У них теперь и солка будет и все, а мы будем пресное с кислым жевать...

Как-нибудь проживем, Дуня. Вскорости должны привезти соль. Аль у нас этого добра мало?

У вас всего много.

У кого это, у вас?

У красных.

А ты какая?

Вот такая, какую видишь. Брехали-брехали: «Всего-то у нас будет много, да все будем ровно жить да богато...» Вот оной богачество ваше: щи посолить нечем!

Мишка испуганно посмотрел на жену, побледнел:

Что это ты, Дуняха! Как ты гутаришь? Да разве можно?

Но Дуняшка закусила удила: она тоже побледнела от негодования и злости и, уже переходя на крик, продолжала:

А так можно? Чего ты глаза вылупил-то? А ты знаешь, председатель, что у людей уж десны пухнут без соли? Знаешь ты, что люди вместо соли едят? Землю на солонцах роют, ходят ажник за Нечаев курган да в щи кладут эту землю... Об этом ты слыхал?

Дуняшка всплеснула руками:

Переживать-то это как-нибудь надо?

Ну, и переживай!

Я-то переживу, а вот ты... А вот у тебя вся ваша мелеховская порода наружу выкинулась...

Какая это порода?

Контровая, вот какая! - глухо сказал Мишка и встал из-за стола. Он смотрел в землю, не поднимая на жену глаз; губы его мелко дрожали, когда он говорил: - Ежли ишо раз так будешь говорить - не жить нам с тобой вместе, так и знай! Твои слова - вражьи...

Дуняшка что-то хотела возразить, но Мишка скосил глаза и поднял сжатую в кулак руку.

Молчи!.. - приглушенно сказал он.

Дуняшка без страха, с нескрываемым любопытством всмотрелась в него, спустя немного спокойно и весело сказала:

Ну, и ладно, черт те об чем затеялись гутарить... Проживем и без соли! - Она помолчала немного и с тихой улыбкой, которую так любил Мишка, сказала: - Не серчай, Миша! На нас, на баб, ежли за все серчать, так и сердца не хватит. Мало ли чего не скажешь от дурна ума... Ты взвар будешь пить или кислого молока положить тебе?

Несмотря на молодость, Дуняшка была уже умудрена житейским опытом и знала, когда в ссоре можно упорствовать, а когда надо смириться и отступить...

Недели через две после этого от Григория пришло письмо. Он писал, что был ранен на врангелевском фронте и что после выздоровления будет, по всей вероятности, демобилизован. Дуняшка сообщила мужу о содержании письма, осторожно спросила:

Прийдет он домой, Миша, как же тогда будем жить?

Перейдем в мою хату. Нехай он один тут живет. Имущество поделим.

Вместе нам нельзя. Он, по всему видать, Аксинью возьмет.

Ежли б и можно было, все одно я жить с твоим братцем под одной крышей не стал бы, - резко заявил Мишка...

Больше Дуняшка ни о чем не спрашивала. Утром, подоив корову, зашла к Аксинье:

Скоро Гриша приедет, зашла тебя порадовать.

Аксинья молча поставила чугун с водой на загнетку, прижала руки к груди. Глядя на ее вспыхнувшее лицо, Дуняшка сказала:

А ты не дюже радуйся. Мой говорит, что суда ему не миновать. К чему присудят - бог его знает.

В глазах Аксиньи, увлажненных и сияющих, на секунду мелькнул испуг.

За что? - отрывисто спросила она, а сама все еще была не в силах согнать с губ запоздавшую улыбку.

За восстание, за все.

Брехня! Не будут его судить. Ничего он, твой Михаил, не знает, тоже, знахарь нашелся!

Может, и не будут. - Дуняшка помолчала, потом сказала, подавив вздох:

Злой он на братушку... Так мне от этого тяжело на сердце - и сказать не могу! Жалко братушку страшно! Его опять поранили... Вот какая у него жизня нескладная...

Лишь бы пришел: заберем детей и скроемся куда-нибудь, - взволнованно проговорила Аксинья...

Как демобилизованный командир Григорий возвращался домой на обывательской подводе с лошадьми, но на первом казачьем хуторе был вынужден сменить ее на подводу с быками, так как все лошади были оставлены на Кубани при отступлении. В подводчицы ему дали молодую вдовую бабу. В дороге, лежа на арбе, Григорий вспоминал быков, на которых ему пришлось работать в детстве и потом, когда повзрослел. Ему было приятно думать о работе и о доме, обо всем, что не касалось войны. Он кончил воевать и ехал домой, чтобы мирно жить с Аксиньей и детьми. Еще будучи на фронте он решил взять Аксинью к себе в дом, чтобы она стала хозяйкой и матерью его детям.

Григорий с наслаждением мечтал о том, как снимет дома шинель и сапоги, обуется в просторные чирики, по казачьему обычаю заправит шаровары в белые шерстяные чулки и, накинув на теплую куртку домотканый зипун, поедет в поле. Хорошо бы взяться руками за чипиги и пойти по влажной борозде за плугом, жадно вбирая ноздрями сырой и пресный запах взрыхленной земли, горький аромат порезанной лемехом травы. В чужих краях и земля и травы пахнут по-иному. Не раз он в Польше, на Украине и в Крыму растирал в ладонях сизую метелку полыни, нюхал и с тоской думал: «Нет, не то, чужое...»

К утру Григорий появился в Татарском.

Кошевой вернулся из поездки в станицу вечером. Дуняшка увидела в окно, как он подъехал к воротам, проворно накинула на плечи платок, вышла во двор.

Гриша утром пришел, - сказала она у калитки, глядя на мужа с тревогой и ожиданием.

С радостью тебя, - сдержанно и чуть насмешливо ответил Мишка.

Он вошел в кухню, твердо сжав губы. Под скулами его поигрывали желваки. На коленях у Григория примостилась Полюшка, заботливо принаряженная теткой в чистое платьице. Григорий бережно опустил ребенка на пол, пошел навстречу зятю, улыбаясь, протягивая большую смуглую руку. Он хотел обнять Михаила, но увидел в безулыбчивых глазах его холодок, неприязнь и сдержался.

Ну, здравствуй, Миша!

Здравствуй.

Давно мы с тобой не видались! Будто сто лет прошло.

Да, давненько... С прибытием тебя.

Спасибо. Породнились, значит?

Пришлось... Что это у тебя кровь на щеке?

Э, пустое, бритвой порезался, спешил.

Они присели к столу и молча разглядывали друг друга, испытывая отчуждение и неловкость. Им еще предстояло вести большой разговор, но сейчас это было невозможно. У Михаила хватило выдержки, и он спокойно заговорил о хозяйстве, о происшедших в хуторе переменах...

Накормив и уложив спать детей, Дуняшка поставила на стол большую тарелку с вареной бараниной, шепнула Григорию:

Братушка, я сбегаю за Аксиньей, вы супротив ничего не будете иметь?

Григорий молча кивнул головой. Ему казалось, никто не замечает, что весь вечер он находится в напряженном ожидании, но Дуняшка видела, как он настораживается при каждом стуке, прислушивается и косится на дверь. Положительно ничто не могло ускользнуть от не в меру проницательных глаз этой Дуняшки...

В сенях звякнула щеколда. Григорий вздрогнул, Аксинья переступила порог, невнятно сказала: «Здравствуйте!» - и стала снимать платок, задыхаясь и не сводя с Григория широко раскрытых сияющих глаз. Она прошла к столу, села рядом с Дуняшкой. На бровях и ресницах ее, на бледном лице таяли крохотные снежинки. Зажмурившись, она вытерла лицо ладонью, глубоко вздохнула и только тогда, пересилив себя, взглянула на Григория глубокими, потемневшими от волнения глазами.

Односумка! Ксюша! Вместе отступали, вместе вшей кормили... Хотя мы тебя и бросили на Кубани, но что же нам было делать? - Прохор протягивал стакан, плеская на стол самогонку. - Выпей за Григория Пантелевича! Проздравь его с прибытием... Говорил я тебе, что возвернется в целости, и вот он, бери его за рупь двадцать! Сидит как обдутенький!

Он уже набрался, соседка, ты его не слухай. - Григорий, смеясь, указал глазами на Прохора.

Аксинья поклонилась Григорию и Дуняшке и только слегка приподняла от стола стакан. Она боялась, что все увидят, как дрожит ее рука...

В гостях Аксинья побыла недолго, ровно столько, сколько, по ее мнению, позволяло приличие. За все это время она лишь несколько раз, и то мельком, взглянула на своего возлюбленного. Она принуждала себя смотреть на остальных и избегала глаз Григория, потому что не могла притворяться равнодушной и не хотела выдавать своих чувств посторонним. Только один взгляд от порога, прямой, исполненный любви и преданности, поймал Григорий, и этим, по сути, все было сказано. Он вышел проводить Аксинью...

В сенях Григорий молча поцеловал Аксинью в лоб и губы, спросил:

Ну как, Ксюша?

Ох, всего не расскажешь... Прийдешь завтра?

Прийду...

Проводив Аксинью, Григорий вернулся домой. Вскоре гости разошлись, и Григорий остался наедине с Михаилом. Мишка сознался, что не рад возвращению Григория, они по-прежнему остаются врагами. Мелехов хотел договориться с Мишкой по-мирному, пытался объяснить, что не по своей воле ушел с восставшими. Мишка, настроенный враждебно, был уверен, что если случится какая-нибудь заваруха, то Григорий опять переметнется на сторону врагов. Но Мелехов сказал, что ему надоела война, что хочет он пожить около хозяйства, с детишками. Он убеждал Кошевого, что не пойдет против власти, пока его не возьмут за горло - «А возьмут, буду обороняться!», но Кошевой не верил ни одному его слову. Григорий спросил, как он собирается жить дальше. И Мишка ответил, что хочет подправить свою хату и перейти туда. Мелехов согласился: вместе им не жить - «Ладу у нас с тобой не будет». Михаил потребовал, чтобы на следующий же день Григорий пошел в Вешенскую зарегистрироваться, но Мелехов хотел хотя бы сутки отдохнуть. Мишка пообещал, что если Григорий добром не пойдет, он его силой погонит.

Дуняшка, вставшая рано утром, с удивлением увидела, что Григорий уходит из дому.

Григорий вышел на улицу. К утру слегка оттаяло. Ветер дул с юга влажный и теплый. На каблуки сапог прилипал перемешанный с землею снег. Медленно шагая к центру хутора, Григорий внимательно, словно в чужой местности, разглядывал знакомые с детства дома и сараи. На площади чернели обуглившиеся развалины купеческих домов и лавок, сожженных Кошевым в прошлом году, полуразрушенная церковная ограда зияла проломами. «Кирпич на печки понадобился», - равнодушно подумал Григорий...

Григорий осторожно открыл повисшую на одной петле калитку зыковского база. Прохор в растоптанных круглых валенках, в надвинутом по самые брови треухе шел к крыльцу, беспечно помахивая порожним дойным ведром...

И в армии и всю дорогу думал, как буду возле земли жить, отдохну в семье от всей этой чертовщины. Шутка дело - восьмой год с коня не слазил! Во сне и то чуть не каждую ночь вся эта красота снится: то ты убиваешь, то тебя убивают... Только, видно, Прохор, не выйдет по-моему... Видно, другим, не мне прийдется пахать землю, ухаживать за ней...

Не боишься, что это самое... что посадят? - спросил Прохор.

Григорий оживился:

Как раз этого-то, парень, и боюсь! Сроду не сидел и боюсь тюрьмы хуже смерти. А видно, прийдется и этого добра опробовать.

Зря ты домой шел, - с сожалением сказал Прохор.

А куда же мне было деваться?

Прислонился бы где-нибудь в городе, переждал, пока утрясется эта живуха, а тогда и шел бы.

Григорий махнул рукой, засмеялся:

Это не по мне! Ждать да догонять - самое постылое дело. Куда же я от детей пошел бы?

Тоже, сказал! Жили же они без тебя? Потом забрал бы их и свою любезную...

Прохор проводил его до крыльца, в сенях шепнул:

Ох, Пантелевич, гляди, как бы тебя там не примкнули.

Погляжу, - сдержанно ответил Григорий.

К полудню он пришел в Вешенскую.

В Вешенской Григорий встретил Фомина, приятеля брата, посоветовавшего Мелехову скрыться, ибо офицеров арестовывают: не верит им Советская власть. Но Григорий сказал, что ему некуда бежать, он домой вернулся. После этой встречи Мелехов решил все выяснить окончательно: «Кончать - так скорее, нечего тянуть! Умел, Григорий, шкодить - умей и ответ держать!»

Часам к восьми утра Аксинья загребла жар в печи, присела на лавку, вытирая завеской раскрасневшееся, потное лицо. Она встала еще до рассвета, чтобы пораньше освободиться от стряпни, - наварила лапши с курицей, напекла блинов, вареники обильно залила каймаком, поставила зажаривать; она знала - Григорий любит зажаренные вареники, и готовила праздничный обед в надежде, что возлюбленный будет обедать у нее...

До обеда она кое-как высидела дома, но потом не выдержала и, накинув на плечи белый, козьего пуха платок, пошла к Мелеховым. Дуняшка была дома одна. Аксинья поздоровалась, спросила:

Вы не обедали?

С такими бездомовниками пообедаешь вовремя! Муж в Совете, а Гриша ушел в станицу. Детишек уже покормила, жду больших.

Внешне спокойная, ни движением, ни словом не выказав постигшего ее разочарования, Аксинья сказала:

А я думала - вы все в сборе. Когда же Гриша... Григорий Пантелеевич вернется? Нынче?

Дуняшка окинула быстрым взглядом принаряженную соседку, нехотя сказала:

Он пошел на регистрацию.

Когда сулил вернуться?

В глазах Дуняши сверкнули слезы; запинаясь, она с упреком проговорила:

Тоже, нашла время... разнарядилась... А того не знаешь - он, может, и не вернется вовсе.

Как - не вернется?

Михаил говорит, что его арестуют в станице... - Дуняшка заплакала скупыми, злыми слезами, вытирая глаза рукавом, выкрикнула: - Будь она проклята, такая жизня! И когда все это кончится? Ушел, а детишки, как, скажи, они перебесились, - ходу мне не дают: «Куда батянька ушел да когда он прийдет?» А я знаю? Проводила вон их на баз, а у самой все сердце изболелось... И что это за проклятая жизня! Нету никакого покоя, хоть криком кричи!..

Ежли к ночи он не вернется - завтра пойду в станицу, узнаю. - Аксинья сказала это таким безразличным тоном, как будто речь шла о чем-то самом обыденном, что не стоило ни малейшего волнения.

Дивясь ее спокойствию, Дуняшка вздохнула:

Теперь уж его, видно, не ждать. И на горе он шел сюда!

Ничего покамест не видно! Ты кричать-то перестань, а то дети подумают... Прощай!

Григорий вернулся поздно вечером. Побыв немного дома, он пошел к Аксинье.

Тревога, в которой провела она весь долгий день, несколько притупила радость встречи. Аксинья к вечеру испытывала такое ощущение, как будто работала весь день, не разгибая спины. Подавленная и уставшая от ожидания, она прилегла на кровать, задремала, но, заслышав шаги под окном, вскочила с живостью девочки.

Что же ты не сказал, что пойдешь в Вешки? - спросила она, обнимая Григория и расстегивая на нем шинель.

Не успел сказаться, спешил.

А мы с Дуняшкой откричали, каждая поврозь, думали - не вернешься.

Григорий сдержанно улыбнулся.

Как твои дела там? Все управил?

Все по-хорошему.

С чего это Дуняшка взяла, что тебя беспременно должны заарестовать? Она и меня-то напужала до смерти.

Григорий поморщился, с досадой бросил папиросу.

Михаил ей в уши надул. Это он все придумывает, беду на мою голову кличет.

Аксинья подошла к столу. Григорий взял ее за руки.

А ты знаешь, - сказал он, снизу вверх глядя в ее глаза, - дела мои не дюже нарядные. Я сам думал, как шел в это политбюро, что не выйду оттуда. Как-никак я дивизией командовал в восстание, сотник по чину... Таких зараз к рукам прибирают...

Аксинья внимательно выслушала его рассказ, затем мягко освободила руки и отошла к печи. Поправляя огонь, она спросила:

Через неделю опять надо идти отмечаться.

Думаешь, тебя все-таки заберут?

Как видно - да. Рано или поздно возьмут.

Что же будем делать? Как жить будем, Гриша?

Не знаю. Давай потом об этом потолкуем. Вода у тебя есть умыться?

Они сели ужинать, и снова к Аксинье вернулось то полновесное счастье, которое испытывала она утром...

В сущности, человеку надо очень немного, чтобы он был счастлив. Аксинья, во всяком случае, была счастлива в этот вечер.

Мелехову было тяжело встречаться с Кошевым, и Мишке, вероятно, тоже. Кошевой старался быстрее отремонтировать свою истлевшую хату, для чего нанял двух плотников.

После возвращения из Вешенской Григорий сходил в хуторской ревком, предъявил Кошевому свои отмеченные военкоматом воинские документы и ушел, не попрощавшись. Он переселился к Аксинье, забрал с собою детей и кое-что из своего имущества. Дуняшка, провожая его на новое жительство, всплакнула.

Братушка, не держите на меня сердца, я перед вами не виноватая, - сказала она, умоляюще глядя на брата.

За что же, Дуня? Нет-нет, что ты, - успокоил ее Григорий. - Заходи нас проведывать... Я у тебя один из родни остался, я тебя всегда жалел и зараз жалею... Ну а муж твой - это другое дело. С тобой мы дружбу не порушим.

Мы скоро перейдем из дому, не серчай.

Да нет же! - досадливо сказал Григорий. - Живите в доме хотя до весны. Вы мне не помеха, а места мне с ребятами и у Аксиньи хватит...

По правде сказать, ему было безразлично, где бы ни жить, лишь бы жить спокойно. Но вот этого-то спокойствия он и не находил... Несколько дней он провел в угнетающем безделье. Пробовал было кое-что смастерить в Аксиньином хозяйстве и тотчас почувствовал, что ничего не может делать. Ни к чему не лежала душа. Тягостная неопределенность мучила, мешала жить; ни на одну минуту не покидала мысль, что его могут арестовать, бросить в тюрьму - это в лучшем случае, а не то и расстрелять.

Григорий решил, что больше не пойдет в Вешенскую; в тот день, когда надо будет идти на перерегистрацию, он уйдет из хутора, но куда - он еще и сам не знал. Аксинье о своем намерении он решил пока не говорить - не хотел ее огорчать. С казаками Григорий общался мало, надоели разговоры о политике и продразверстке. По хутору ходили слухи, но Григорий, не желавший усложнять и без того свою нерадостную жизнь, не вступал в опасные разговоры.

В Вешенскую нужно было идти в субботу. Через три дня он должен был покинуть родной хутор, но вышло иначе: в четверг ночью, - Григорий уже собрался ложиться спать, - в дверь кто-то резко постучал. Аксинья вышла в сени. Григорий слышал, как она спросила: «Кто там?» Ответа он не услышал, но, движимый неясным чувством тревоги, встал с кровати и подошел к окну. В сенях звякнула щеколда. Первой вошла Дуняшка. Григорий увидел ее бледное лицо и, еще ни о чем не спрашивая, взял с лавки папаху и шинель.

Братушка...

Что? - тихо спросил он, надевая в рукава шинель.

Задыхаясь, Дуняшка торопливо сказала:

Братушка, уходи зараз же! К нам приехали четверо конных из станицы. Сидят в горнице... Они говорили шепотом, но я слыхала... Стояла под дверью и все слыхала... Михаил говорит - тебя надо арестовать... Рассказывает им про тебя... Уходи!

Григорий быстро шагнул к ней, обнял, крепко поцеловал в щеку.

Спасибо, сестра! Ступай, а то заметят, что ушла. Прощай. - И повернулся к Аксинье: - Хлеба! Скорей! Да не целый, краюху!

Вот и кончилась его недолгая мирная жизнь... Он действовал, как в бою, - поспешно, но уверенно; прошел в горницу, осторожно поцеловал спавших детишек, обнял Аксинью.

Прощай! Скоро подам вестку, Прохор скажет. Береги детей. Дверь запри. Спросят - скажи, увел в Вешки. Ну, прощай, не горюй, Ксюша! - Целуя ее, он ощутил на губах теплую, соленую влагу слез...

Поздней осенью 1920 года, в связи с продразверсткой, в рядах донского казачества опять началось брожение, в отдельных местах начали появляться небольшие вооруженные банды, состоявшие в основном из местных жителей-казаков, еще не так давно воевавших на стороне белых. Банды нападали на продразверстников, убивали их, отнимали хлеб. Советская власть пыталась воевать с бандитами, но попытки уничтожить банды, как правило, оказывались безуспешными. Фомин, руководивший охранным эскадроном, с каждым днем все более тяготел к восставшим. После поездки домой, узнав, что у него тоже забирают хлеб, Фомин решил открыто выступить против Советской власти. Бойцов долго убеждать не пришлось - почти у каждого в сердце таилась обида на Советскую власть. В конце января фоминцы поднялись организованно, но Вешенскую взять не смогли, пулеметный взвод держал оборону.

Ночь прошла спокойно. На одном краю Вешенской находились восставшие эскадронцы, на другом - карательная рота и влившиеся в нее коммунисты и комсомольцы. Всего лишь два квартала разделяли противников, но ни одна сторона не отважилась на ночное наступление.

Утром мятежный эскадрон без боя покинул станицу и ушел в юго-восточном направлении.

Первые месяцы после ухода из дома Григорий жил у родственников в Верхне-Кривском, а потом в Горбатовском хуторах.

Целыми днями он лежал в горнице, во двор выходил только по ночам. Все это было похоже на тюрьму. Григорий изнывал от тоски, от гнетущего безделья. Его неудержимо тянуло домой - к детям, к Аксинье. Часто во время бессонных ночей он надевал шинель с твердым решением идти в Татарский - и всякий раз, пораздумав, раздевался, со стоном падал на кровать вниз лицом.

Но хозяин попросил Григория уйти, объяснив, что не может содержать нахлебника в такое трудное время. Он направил Мелехова на хутор Ягодный, к свату. Не успел Григорий выйти из хутора, как его задержали конные Фомина.

Фомин сообщил Григорию о том, что он со своими бойцами восстал против Советской власти, против комиссаров и продразверстки, сказал, что казаки в массе боятся подниматься, хотя некоторые добровольцы примкнули к нему. Григорию некуда было деваться, и он согласился присоединиться к банде Фомина.

Бойцы Фомина разъезжали по хуторам, пытаясь привлечь на свою сторону казаков. Занимая хутор или станицу, Фомин велел созывать собрание граждан. Выступая, он или его бойцы, призывали казаков к оружию, рассказывали о трудностях, которые легли на плечи казаков вместе с установлением Советской власти, обещали освободить их от продразверстки. Но казаки не хотели воевать, не верили, что восстание способно изменить ситуацию. Григорий понимал, «что казаков не удастся поднять и что эта фоминская затея обречена на неизбежный провал».

С наступлением весны народу в фоминской банде заметно поубавилось - приближалась рабочая пора, казаки тянулись к земле. Но Григорий остался в банде - домой вернуться не хватило мужества. Он ясно сознавал, что при первом же серьезном столкновении с красными банда будет разбита наголову, и все же решил остаться. Надеялся дотянуть до лета, а потом поехать в Татарский, забрать Аксинью с детьми и вместе с ними двинуться на юг.

Фомин перед ледоходом решил перейти на левую сторону Дона, где в лесах можно было надежнее укрыться от преследования. Переправившись через Дон, банда пошла в направлении Еланской станицы. Фомин, занимая хутора, уже не созывал собрания граждан - понял, что убедить казаков перейти на его сторону не удастся. Он заметно помрачнел, упала дисциплина, участились случаи грабежей и мародерства. Мелехов пригрозил Фомину, что, если не прекратится мародерство, он уйдет с половиной казаков. Фомин был не согласен с позицией Григория, но все же наутро наказал грабителей. Одного из них, не пожелавшего расстаться с награбленным, застрелили.

Банду Фомина преследовал конный отряд красных. Скрываться с каждым днем становилось все тяжелее - в полях шла весенняя работа, повсюду трудились люди. Восставшим приходилось уходить ночами. Из донесения разведки Фомин узнал, что их преследует конная группа умного и напористого казака Егора Журавлева, численностью почти вдвое превосходящая банду. Поэтому Фомин чаще уклонялся от боя, рассчитывая внезапно напасть на группу и уничтожить ее. Но его расчеты не оправдались. Красноармейцы захватили спящую на стоянке банду и расстреляли ее из пулеметов. Григорий, Фомин и еще несколько человек едва унесли ноги.

Банда была почти полностью разгромлена, уцелело лишь пять человек. Их преследовали до хутора Антоновского, затем погоня прекратилась, и беглецы скрылись в окружавшем хутор лесу. Уцелевшие обосновались на лесистом острове посередине Дона.

Жили кое-как: питались скудными харчишками, которые по ночам доставлял им на лодке двоюродный брат Фомина, ели впроголодь, зато спали вволю, подложив под головы седельные подушки. Ночами по очереди несли караул. Огня не разводили из опасения, что кто-либо обнаружит их местопребывание.

Омывая остров, стремительно шла на юг полая вода. Она грозно шумела, прорываясь сквозь гряду вставших на пути ее старых тополей, и тихо, певуче, успокоенно лепетала, раскачивая верхушки затопленных кустов.

К неумолчному и близкому шуму воды Григорий скоро привык. Он подолгу лежал возле круто срезанного берега, смотрел на широкий водный простор, на меловые отроги обдонских гор, тонущих в сиреневой солнечной дымке. Там, за этой дымкой, был родной хутор, Аксинья, дети... Туда летели его невеселые думки. На миг в нем жарко вспыхивала и жгла сердце тоска, когда он вспоминал о родных, вскипала глухая ненависть к Михаилу, но он подавлял эти чувства и старался не смотреть на обдонские горы, чтобы не вспоминать лишний раз. Незачем было давать волю злой памяти. Ему и без этого было достаточно тяжко. И без этого так наболело в груди, что иногда ему казалось - будто сердце у него освежевано, и не бьется оно, а кровоточит. Видно, ранения, и невзгоды войны, и тиф сделали свое дело: Григорий стал слышать докучливые перестуки сердца каждую минуту. Иногда режущая боль в груди, под левым соском, становилась такой нестерпимо острой, что у него мгновенно пересыхали губы, и он с трудом удерживался, чтобы не застонать. Но он нашел верный способ избавления от боли: он ложился левой стороной груди на сырую землю или мочил холодной водой рубашку, и боль медленно, словно с неохотой, покидала его тело.

В конце апреля уцелевшие от разгрома фоминской армии переправились через Дон и на повозке отправились в Ягодный, где разжились конями и двинулись на юго-запад. Фоминцы долго колесили в поисках банды Маслака, но нарвались на красных и трое суток скакали, стараясь оторваться от погони. Когда красные отстали, остановились покормить лошадей на склоне глубокого лога.

Григорий лежал, широко раскинув ноги, опершись на локти, и жадными глазами озирал повитую солнечной дымкой степь, синеющие на дальнем гребне сторожевые курганы, переливающееся текучее марево на грани склона. На минуту он закрывал глаза и слышал близкое и далекое пение жаворонков, легкую поступь и фырканье пасущихся лошадей, звяканье удил и шелест ветра в молодой траве... Странное чувство отрешения и успокоенности испытывал он, прижимаясь всем телом к жесткой земле. Это было давно знакомое ему чувство. Оно всегда приходило после пережитой тревоги, и тогда Григорий как бы заново видел все окружающее. У него словно бы обострялись зрение и слух, и все, что ранее проходило незамеченным, - после пережитого волнения привлекало его внимание...

Часа через два они снова сели на лошадей, стремясь достигнуть к ночи знакомых хуторов Еланской станицы.

За полторы недели скитаний к фоминцам присоединилось человек сорок. Почти все они еще недавно входили в состав различных банд, занимавшихся разбоем и мародерством. За две недели Фомин сделал обширный круг по всем станицам Верхнего Дона, после чего в банде насчитывалось уже около ста тридцати сабель.

В глубине души Фомин все еще считал себя «борцом за трудовой народ», и хотя не так часто, как прежде, но говорил: «Мы - освободители казачества...» Глупейшие надежды упорно не покидали его... Он снова стал сквозь пальцы смотреть на грабежи, учиняемые его соратниками, считая, что все это - неизбежное зло, с которым необходимо мириться, что со временем он избавится от грабителей и что рано или поздно все же будет он настоящим полководцем повстанческих частей, а не атаманом крохотной банды...

Почти все вступавшие в банду Фомина были хорошо одеты и вооружены, почти у всех были хорошие лошади. Но обстановка в округе заметно изменилась. Там, где прежде Фомина встречали гостеприимно, теперь закрывали ворота. Завидев его, люди разбегались в разные стороны. Григорий твердо решил уйти из банды.

Задолго до рассвета он прискакал на луг против Татарского. Перебравшись через Дон, погнал коней, чтобы они согрелись. Лошадей оставил в яру, а сам пошел к хате Аксиньи.

Он стал на завалинку. Голые руки Аксиньи охватили его шею. Они так дрожали и бились на его плечах, эти родные руки, что дрожь их передалась и Григорию.

Ксюша... Погоди... Возьму винтовку, - запинаясь, чуть слышно шептал он.

Придерживая рукою шапку, Григорий шагнул через подоконник, закрыл окно.

Он хотел обнять Аксинью, но она тяжело опустилась перед ним на колени, обняла его ноги и, прижимаясь лицом к мокрой шинели, вся затряслась от сдерживаемых рыданий. Григорий поднял ее, усадил на лавку. Кланяясь к нему, пряча лицо на груди у него, Аксинья молчала, часто вздрагивала и стискивала зубами отворот шинели, чтобы заглушить рыдания и не разбудить детей.

Видно, и ее, такую сильную, сломили страдания. Видно, солоно жилось ей эти месяцы... Григорий гладил ее рассыпавшиеся по спине волосы, горячий и мокрый от пота лоб.

Дав Аксинье выплакаться, Григорий стал расспрашивать ее о детишках, о Дуняшке. Аксинья, улыбаясь, рассказала, что Дуняшка и дети живы-здоровы, Мишка Кошевой второй месяц в Вешках, служит в какой-то части.

Мишатка и Полюшка, разметавшись, спали на кровати. Григорий склонился над ними, постоял немного и отошел на цыпочках, молча присел возле Аксиньи...

Я за тобой. Небось не поймают! Поедешь?..

Да. А куда же я с тобой?

Оставим на Дуняшку. Потом видно будет. Потом заберем и их. Ну? Едешь?..

А ты как думал? - вдруг громко сказала Аксинья и испуганно прижала руку к губам, глянула на детей. - Как бы ты думал? - уже шепотом спросила она. - Сладко мне одной? Поеду, Гришенька, родненький мой! Пеши пойду, поползу следом за тобой, а одна больше не останусь! Нету мне без тебя жизни... Лучше убей, но не бросай опять!..

Она с силой прижала к себе Григория. Он целовал ее и косился на окно. Коротки летние ночи. Надо спешить...

Он достал из шапки кисет и стал сворачивать папиросу, но как только Аксинья вышла - он поспешно подошел к кровати и долго целовал детей, а потом вспоминал Наталью и еще многое вспомнил из своей нелегкой жизни и заплакал.

Переступив порог, Дуняшка сказала:

Ну, здравствуй, братец! Прибился к дому? Сколько ни блукать тебе по степи... - и перешла на причитания. - Дождались детки родителя... При живом отце стали сиротами...

Григорий попросил Дуняшку взять детей, и она согласилась.

Чуть забрезжил рассвет, когда, простившись с Дуняшкой и перецеловав так и не проснувшихся детей, Григорий и Аксинья вышли на крыльцо. Они спустились к Дону, берегом прошли до яра...

А я все боюсь - не во сне ли это? Дай руку твою, потрогаю, а то веры нету. - Она тихо засмеялась, на ходу прижалась к плечу Григория.

Он видел ее опухшие от слез, сияющие солнцем глаза, бледные в предрассветных сумерках щеки. Ласково усмехаясь, подумал: «Собралась и пошла, как будто в гости... Ничего ее не страшит, вот молодец баба!»

Словно отвечая на его мысли, Аксинья сказала:

Видишь, какая я... свистнул, как собачонке, и побежала я за тобой. Это любовь да тоска по тебе, Гриша, так меня скрутили... Только детишек жалко, а об себе я и «ох» не скажу. Везде пойду с тобой, хоть на смерть!

Сев на лошадей, они доехали до Сухого лога. Григория сморил сон, Аксинья караулила коней.

Спустя немного Аксинья тихонько встала, перешла поляну, высоко подняв юбку, стараясь не замочить ее по росистой траве. Где-то далеко бился о камни и звенел ручеек. Она спустилась в теклину лога, устланную замшелыми, покрытыми прозеленью каменными плитами, напилась холодной родниковой воды, умылась и досуха вытерла порумяневшее лицо платком. С ее губ все время не сходила тихая улыбка, радостно светились глаза. Григорий снова был с нею! Снова призрачным счастьем манила ее неизвестность... Много слез пролила Аксинья бессонными ночами, много горя претерпела за последние месяцы...

Только вчера она проклинала свою жизнь, и все окружающее выглядело серо и безрадостно, как в ненастный день, а сегодня весь мир казался ей ликующим и светлым, словно после благодатного летнего ливня. «Найдем и мы свою долю!» - подумала она, рассеянно глядя на резные дубовые листья, вспыхнувшие под косыми лучами восходящего солнца.

Возле кустов и на солнцепеке росли душистые пестрые цветы. Аксинья нарвала их большую охапку, осторожно присела около Григория и, вспомнив молодость, стала плести венок. Он получился нарядный и красивый. Аксинья долго любовалась им, потом воткнула в него несколько розовых цветков шиповника, положила в изголовье Григорию.

Часам к десяти проснулся Григорий, и они позавтракали.

После завтрака они легли на разостланной шинели. Григорий тщетно боролся со сном, Аксинья, опершись на локоть, рассказывала, как жила без него, как много выстрадала за это время. Сквозь непреодолимую дрему Григорий слышал ее ровный голос и не в силах был поднять отяжелевшие веки...

Григорий опять заснул, и Аксинья задремала. Поздно ночью они покинули Сухой лог. Через два часа езды спустились к Чиру. У хутора их окликнули трое конных.

Четверо из заставы недавно расположившегося на ночевку продотряда молча и не спеша шли к ним. Один остановился прикурить, зажег спичку. Григорий с силой вытянул плетью коня Аксиньи. Тот рванулся и с места взял в карьер. Томительные секунды длилась тишина, а потом ударил неровный раскатистый залп, вспышки огня пронизали темноту. Григорий услышал жгучий свист пуль и протяжный крик:

В ружье-о-о!

Саженях в ста от речки Григорий догнал машисто уходившего серого коня, - поравнявшись крикнул:

Пригнись, Ксюша! Пригнись ниже!

Аксинья натягивала поводья и, запрокидываясь, валилась на бок. Григорий успел поддержать ее, иначе она бы упала.

Тебя поранили?! Куда попало?! Говори же!... - хрипло спросил Григорий.

Она молчала и все тяжелее наваливалась на его руку. На скаку прижимая ее к себе, Григорий задыхался, шептал:

Ради господа бога! Хоть слово! Да что же это ты?!

Но ни слова, ни стона не услышал он от безмолвной Аксиньи.

Верстах в двух от хутора Григорий круто свернул с дороги, спустился к яру, спешился и принял на руки Аксинью, бережно положил ее на землю...

Аксинья умерла на руках у Григория незадолго до рассвета. Сознание к ней так и не вернулось. Он молча поцеловал ее в холодные и соленые от крови губы, бережно опустил на траву, встал. Неведомая сила толкнула его в грудь, и он попятился, упал навзничь, но тотчас же испуганно вскочил на ноги. И еще раз упал, больно ударившись обнаженной головой о камень. Потом, не поднимаясь с колен, вынул из ножен шашку, начал рыть могилу. Земля была влажная и податливая. Он очень спешил, но удушье давило ему горло, и, чтобы легче было дышать, он разорвал на себе рубашку. Предутренняя свежесть холодила его влажную от пота грудь, и ему стало не так трудно работать. Землю он выгребал руками и шапкой, не отдыхая ни минуты, но пока вырыл могилу глубиной в пояс - ушло много времени.

Хоронил он свою Аксинью при ярком утреннем свете... Он попрощался с нею, твердо веря в то, что расстаются они ненадолго...

Теперь ему незачем было торопиться. Все было кончено.

Словно пробудившись от тяжкого сна, он поднял голову и увидел над собой черное небо и ослепительно сияющий черный диск солнца...

Как выжженная палами степь, черна стала жизнь Григория. Он лишился всего, что было дорого его сердцу. Все отняла у него, все порушила безжалостная степь. Остались только дети. Но сам он все еще судорожно цеплялся за землю, как будто и на самом деле изломанная жизнь его представляла какую-то ценность для него и для других...

Похоронив Аксинью, трое суток бесцельно скитался он по степи, но ни домой, ни в Вешенскую не поехал с повинной. На четвертые сутки, бросив лошадей в одном из хуторов Усть-Хоперской станицы, он переправился через Дон, пешком ушел в Слащевскую дубраву, на опушке которой впервые была разбита банда Фомина. Еще тогда, в апреле, он слышал о том, что в дубраве оседло живут дезертиры. К ним и шел Григорий, не желая возвращаться к Фомину.

Несколько дней бродил он по огромному лесу. Его мучил голод, но пойти куда-либо к жилью он не решался. Он утратил со смертью Аксиньи и разум и былую смелость.

На исходе пятого дня Григория нашли дезертиры и привели к себе в землянку, опознали и приняли без особых пререканий.

Потеряв счет дням, Григорий прожил в лесу до октября, а потом затосковал по дому и детям. Днем он молчал, а ночью часто просыпался в слезах - ему снились близкие, которых уже не было в живых. Пожив в лесу еще неделю, Григорий стал собираться домой. Казаки его останавливали, говорили, что к 1 мая выйдет им амнистия, но он не захотел ждать. На следующий день Григорий подошел к Дону, утопил оружие в проруби и по льду перешел через реку.

Еще издали он увидел на спуске к пристани Мишатку и еле удержался, чтобы не побежать к нему.

Мишатка обламывал свисавшие с камня ледяные сосульки, бросал их и внимательно смотрел, как голубые осколки тянутся вниз, под гору.

Григорий подошел к спуску, - задыхаясь, хрипло окликнул сына:

Мишенька!.. Сынок!..

Мишатка испуганно взглянул на него и опустил глаза. Он узнал в этом бородатом и страшном на вид человеке отца...

Все ласковые и нежные слова, которые по ночам шептал Григорий, вспоминая там, в дубраве, своих детей, - сейчас вылетели у него из памяти. Опустившись на колени, целуя розовые, холодные ручонки сына, он сдавленным голосом твердил только одно слово:

Сынок... Сынок...

Потом Григорий взял на руки сына. Сухими, исступленно горящими глазами жадно всматриваясь в его лицо, спросил:

Как же вы тут? Тетка, Полюшка - живые-здоровые?

По-прежнему не глядя на отца, Мишатка тихо ответил:

Тетка Дуня здоровая, а Полюшка померла осенью... От глотошной. А дядя Михаил на службе...

Что ж, вот и сбылось то немногое, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром.

XVI Вопреки ожиданиям Григория, за полторы недели к ним присоединилось человек сорок казаков. Это были остатки растрепанных в боях различных мелких банд. Потеряв своих атаманов, они скитались по округу и охотно шли к Фомину. Им было решительно все равно - кому бы ни служить и кого бы ни убивать, лишь бы была возможность вести привольную кочевую жизнь и грабить всех, кто попадался под руку. Это был отпетый народ, и Фомин, глядя на них, презрительно говорил Григорию: "Ну, Мелехов, наплав пошел к нам, а не люди... Висельники, как на подбор!" В глубине души Фомин все еще считал себя "борцом за трудовой народ", и хотя не так часто, как прежде, но говорил: "Мы - освободители казачества..." Глупейшие надежды упорно не покидали его... Он снова стал сквозь пальцы смотреть на грабежи, учиняемые его соратниками, считая, что все это - неизбежное зло, с которым необходимо мириться, что со временем он избавится от грабителей и что рано или поздно все же будет он настоящим полководцем повстанческих частей, а не атаманом крохотной банды... Но Чумаков, не стесняясь, называл всех фоминцев "разбойниками" и до хрипоты спорил, убеждая Фомина в том, что и он, Фомин, - не кто иной, как разбойник с большой дороги. Между ними, когда отсутствовали посторонние, часто возникали горячие споры. - Я идейный борец против Советской власти! - багровея от гнева, кричал Фомин. - А ты меня обзываешь черт те по-каковски! Понимаешь ты это, дурак, что я сражаюсь за идею?! - Ты мне голову не морочь! - возражал Чумаков. - Ты мне не наводи тень на плетень. Я тебе не мальчик! Тоже, нашелся идейный! Самый натуральный разбойник ты, и больше ничего. И чего ты этого слова боишься? Никак не пойму! - Почему ты так меня срамишь? Почему, в рот тебе погибель?! Я против власти восстал и дерусь с ней оружием. Какой же я разбойник?.. - А вот потому ты и есть разбойник, что идешь супротив власти. Разбойники - они всегда супротив власти, спокон веков так. Какая бы она, Советская власть, ни была, а она - власть, с семнадцатого года держится, и кто супротив нее выступает - это и есть разбойный человек. - Пустая твоя голова! А генерал Краснов или Деникин - тоже разбойники были? - А то кто же? Только при эполетах... Да ить эполеты - дело маленькое. И мы с тобой можем их навесить... Фомин стучал кулаком, плевался и, не находя убедительных доводов, прекращал бесполезный спор. Убедить Чумакова в чем-либо было невозможно... В большинстве вновь вступавшие в банду были прекрасно вооружены и одеты. Почти у всех были хорошие лошади, втянувшиеся в бесконечные переходы и без труда делавшие пробеги по сотне верст в день. У некоторых имелось по две лошади: одна шла под седлом, а вторая, именуемая заводной, - налегках, сбоку всадника. При нужде пересаживаясь с лошади на лошадь, давая возможность им отдыхать по очереди, двуконный всадник мог сделать около двухсот верст в сутки. Фомин как-то сказал Григорию: - Ежели б у нас было сначала по два коня, ни черта бы нас не угоняли! Милиции или красноармейским частям нельзя у населения брать коней, они стесняются это делать, а нам все дозволено! Надо обзаводиться каждому лишнею лошадью, и нас сроду тогда не угоняют! Старые люди рассказывали, что в древние времена, бывало, татары, как ходили в набеги, каждый о-двуконь, а то и трехконным идет. Кто же таких пристигнет? Надо и нам так проделать. Мне эта татарская мудрость дюже нравится! Лошадьми они скоро разжились, и это на первое время сделало их действительно неуловимыми. Конная группа милиции, вновь сформированная в Вешенской, тщетно пыталась настигнуть их. Запасные лошади давали возможность малочисленной банде Фомина легко бросать противника и уходить от него на несколько переходов вперед, избегая рискованного столкновения. Однако в середине мая группа, превосходившая банду численностью почти в четыре раза, ухитрилась прижать Фомина к Дону неподалеку от хутора Бобровского станицы Усть-Хоперской. Но после короткого боя банда все же прорвалась и ушла берегом Дона, потеряв восемь человек убитыми и ранеными. Вскоре после этого Фомин предложил Григорию занять должность начальника штаба. - Надо нам грамотного человека, чтобы ходить по плану, по карте, а то когда-нибудь зажмут нас и опять дадут трепки. Берись, Григорий Пантелевич, за это дело. - Чтобы милиционеров ловить да рубить им головы, штаб не нужен, - хмуро ответил Григорий. - Всякий отряд должен иметь свой штаб, не болтай пустяков. - Бери Чумакова на эту должность, ежели без штаба жить не можешь. - А ты почему не хочешь? - Понятия не имею об этом деле. - А Чумаков имеет? - И Чумаков не имеет. - Тогда на кой же хрен ты мне его суешь? Ты - офицер и должон иметь понятие, тактику знать и всякие другие штуки. - Из меня такой же офицер был, как из тебя зараз командир отряда! А тактика у нас одна: мотайся по степи да почаще оглядывайся... - насмешливо сказал Григорий. Фомин подмигнул Григорию и погрозил пальцем. - Вижу тебя наскрозь! Все в холодок хоронишься? В тени хочешь остаться? Это, брат, тебя не выручит! Что взводным быть, что начальником штаба - одна цена. Думаешь, ежели поймают тебя, скидку сделают? Дожидайся, как же. - Ничего я про это не думаю, зря ты догадываешься, - внимательно рассматривая темляк на шашке, сказал Григорий. - А чего не знаю - за это и браться не хочу... - Ну не хочешь - и не надо, как-нибудь обойдемся и без тебя, - согласился обиженный Фомин. Круто изменилась обстановка в округе: в дворах зажиточных казаков, всюду, где раньше Фомина встречали с великим гостеприимством, теперь на засов запирали ворота, и хозяева при появлении в хуторе банды дружно разбегались, прятались в садах и левадах. Прибывшая в Вешенскую выездная сессия Ревтребунала строго осудила многих казаков, ранее радушно принимавших Фомина. Слух об этом широко прокатился по станицам и оказал соответствующее воздействие на умы тех, кто открыто выражал свое расположение бандитам. За две недели Фомин сделал обширный круг по всем станицам Верхнего Дона. В банде насчитывалось уже около ста тридцати сабель, и уже не наспех сформированная конная группа, а несколько эскадронов переброшенного с юга 13-го кавалерийского полка ходили за ними по пятам. Из числа примкнувших к Фомину за последние дни бандитов многие были уроженцами дальних мест. Все они попали на Дон разными путями: некоторые в одиночку бежали с этапов, из тюрем и лагерей, но основная масса их состояла из отколовшейся от банды Маслака группы в несколько десятков сабель, а также из остатков разгромленной банды Курочкина. Маслаковцы охотно разделились и были в каждом взводе, но курочкинцы не захотели разъединяться. Они целиком составили отдельный взвод, крепко сколоченный и державшийся несколько обособленно ото всех остальных. И в боях и на отдыхе они действовали сплоченно, стояли друг за друга горой, а разграбив где-либо лавку ЕПО или склад, все валили в общий взводный котел и делили добычу поровну, строго соблюдая принцип равенства. Несколько человек терских и кубанских казаков в поношенных черкесках, двое калмыков станицы Великокняжеской, латыш в охотничьих, длинных, до бедер, сапогах и пятеро матросов-анархистов в полосатых тельняшках и выгоревших на солнце бушлатах еще больше разнообразили и без того пестро одетый, разнородный состав фоминской банды. - Ну, и теперь будешь спорить, что у тебя не разбойнички, а эти, как их... идейные борцы? - спросил однажды у Фомина Чумаков, указывая глазами на растянувшуюся походную колонну. - Только попа-расстриги да свиньи в штанах нам и не хватает, а то был бы полный сбор пресвятой богородицы... Фомин перемолчал. Единственным желанием его было - собрать вокруг себя как можно больше людей. Он ни с чем не считался, принимая добровольцев. Каждого, изъявлявшего желание служить под его командованием, он опрашивал сам, коротко говорил: - К службе годен. Принимаю. Ступай к моему начальнику штаба Чумакову, он укажет, в каком взводе тебе состоять, выдаст на руки оружие. В одном из хуторов Мигулинской станицы к Фомину привели хорошо одетого курчавого и смуглолицего парня. Он заявил о своем желании вступить в банду. Из расспросов Фомин установил, что парень - житель Ростова, был осужден недавно за вооруженное ограбление, но бежал из ростовской тюрьмы и, услышав про Фомина, пробрался на Верхний Дон. - Ты кто таков по роду-племени? Армянин или булгарин? - спросил Фомин. - Нет, я еврей, - замявшись, ответил парень. Фомин растерялся от неожиданности и долго молчал. Он не знал, как ему поступить в таком, столь непредвиденном случае. Пораскинув умом, он тяжело вздохнул, сказал: - Ну что ж, еврей - так еврей. Мы и такими не гребуем... Все лишним человеком больше. А верхом ездить ты умеешь? Нет? Научишься! Дадим по-первам тебе какую-нибудь немудрячую кобыленку, а потом научишься. Ступай к Чумакову, он тебя определит. Несколько минут спустя взбешенный Чумаков подскакал к Фомину. - Ты сдурел али шутки шутишь? - крикнул он, осаживая коня. - На черта ты мне жида прислал? Не принимаю! Нехай метется на все четыре стороны! - Возьми, возьми его, все счетом больше будет, - спокойно сказал Фомин. Но Чумаков с пеной на губах заорал: - Не возьму! Убью, а не возьму! Казаки ропот подняли, ступай сам с ними рядись! Пока они спорили, пререкались, возле обозной тачанки с молодого еврея сняли вышитую рубашку и клешистые суконные штаны. Примеряя на себя рубашку, один из казаков сказал: - Вон, видишь за хутором - бурьян-старюка? Беги туда рысью и ложись. Лежать будешь - пока мы уедем отсюдова, а как уедем - вставай и дуй куда хочешь. К нам больше не подходи, убьем, ступай лучше в Ростов к мамаше. Не ваше это еврейское дело - воевать. Господь бог вас обучал торговать, а не воевать. Без вас управимся и расхлебаем эту кашку! Еврея не приняли, зато в этот же день со смехом и шутками зачислили во второй взвод известного по всем хуторам Вешенской станицы дурачка Пашу. Его захватили в степи, привели в хутор и торжественно обрядили в снятое с убитого красноармейца обмундирование, показали, как обращаться с винтовкой, долго учили владеть шашкой. Григорий шел к своим лошадям, стоявшим у коновязи, но, увидев в стороне густую толпу, направился туда. Взрыв хохота заставил его ускорить шаг, а затем в наступившей тишине он услышал чей-то поучающий, рассудительный голос: - Да не так же, Паша! Кто так рубит! Так дрова можно рубить, а не человека. Надо вот так, понял? Поймаешь - и сразу приказывай ему становиться на колени, а то стоячего тебе рубить будет неспособно... Станет он на колени, и ты вот так, сзади, и секани его по шее. Норови не прямо рубить, а с потягом на себя, чтобы лезвие резало, шло наискось... Окруженный бандитами, юродивый стоял навытяжку, крепко сжимая эфес обнаженной шашки. Он слушал наставления одного из казаков, улыбаясь и блаженно жмуря выпученные серые глаза. В углах рта его, словно у лошади, белели набитые пенистые заеди, по медно-красной бороде на грудь обильно текли слюни... Он облизывал нечистые губы и шепеляво, косноязычно говорил: - Все понял, родненький, все. Так и сделаю... поставлю на коленочки раба божьего и шеечку ему перережу... как есть перережу! И штаны вы мне дали, и рубаху, и сапоги... Вот только пальта у меня нету... Вы бы мне пальтишечку справили, а я вам угожу! Изо всех силов постараюсь! - Убьешь какого-нибудь комиссара - вот тебе и пальто. А зараз рассказал бы, как тебя в прошлом году женили, - предложил один из казаков. В-глазах юродивого, расширившихся и одетых мутной наволочью, мелькнул животный страх. Он длинно выругался и под общий хохот стал что-то говорить. Так омерзительно было все это, что Григорий содрогнулся, поспешно отошел. "И вот с такими людьми связал я свою судьбу..." - подумал он, охваченный тоской, горечью и злобой на самого себя, на всю эту постылую жизнь...Как было видно из тех признаний и размышлений Григория, которыми он делился с Кошевым, с Прохором, с самим собой, он вовсе не собирался принимать участие в выступлениях против Советской власти. А в банде Фомина он очутился случайно, в результате не предвиденного им стечения обстоятельств и временно находился в ней просто потому, что «деваться некуда». Такое накопление случайностей не противоречит трагическому. Вряд ли прав В. Ермилов, утверждая, будто накоплением случайностей М. Шолохов «как бы подчеркивает, что роман перестает развиваться как трагедия». Другое дело, его положение о том, что «трагический герой не имеет свободы выбора»: он может поступить только так, как поступает, потому что ему «деваться некуда», но В. Ермилов далек от истины, когда предполагает, что «Мелехов в восьмой части мог пройти регистрацию, мог и не пройти, мог оказаться в банде Фомина, а мог и не оказаться и т. д.» (Литературная газета. 1940. 11 августа). Такое решение вопроса о месте случайного в судьбе Григория Мелехова неверно, и прежде всего потому, что оно дает возможность рассматривать его судьбу как исключительную, но которая могла бы сложиться по-иному. Действительно, в судьбе Григория много случайностей, точно таких, какие часто бывают в жизни человека. Если бы их совсем не было, его судьба не казалась бы такой правдивой и убедительной. Как раз в тот момент, когда Григорий Мелехов вернулся из Первой Конной, начались антисоветские восстания. И это осложнило его положение: если бы не было восстаний, то не было бы и столь строгого отношения к тем, кто участвовал в Вешенском мятеже. Не случайно поэтому, когда Прохор сообщил о восстании в Воронежской губернии, Григорий «помрачнел», «был явно встревожен», так как это действительно «плохая новость»: «Ежели и окружная власть обо мне такого мнения, как Кошевой, тогда мне тигулевки не миновать. По соседству восстание, а я бывший офицер да ишо повстанец...» (Т. 5. С. 378). Но эти события не случайны сами по себе: они выступают в романе как объективный фактор, независимый от намерений и стремлений героя, хотя его личная судьба, его действия и поступки определяются всецело объективным ходом событий. Таким образом устанавливается в романе органическая связь отдельной человеческой судьбы с объективными условиями общественного развития, зависимость ее личной судьбы от условий места и времени. Вот почему у М. Шолохова нет ни одного эпизода, в котором бы случайность представлялась как каприз истории или как причудливость судьбы. Случайность в романе – это стечение обстоятельств, неумолимо определяющих жизненный путь героя. И такая случайность не противоречит эстетике трагического. В самом деле, ведь Дуняшка случайно услышала, что Кошевой настаивал на немедленном аресте Григория, и тут же прибежала к нему, чтобы сообщить об этом. И Григорий успел избежать ареста. Прятался две недели, а во время перехода из одного убежища в другое на него случайно наткнулись бандиты и под конвоем отвели его к Фомину. А между тем ясно, что он не мог не столкнуться с бандитами, так как перед тем, как показать, что Григорий попадает в банду, М. Шолохов изображает бунт в Вешенской. Здесь случайность в жизни трагического героя осмыслена, подготовлена всем ходом развития исторических событий. Такие случайности находятся в противоречии с желаниями и стремлениями Григория, являются для него неожиданными и непредвиденными, но не перестают от этого быть закономерными и обусловленными всем ходом объективного исторического процесса.

Но некоторые исследователи стараются убедить читателя в том, что приход Григория в банду Фомина естествен и закономерен, что, находясь в банде, «Григорий Мелехов становится чужим казачьей массе» (Якименко Л. Указ. соч. С. 140).

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 9»

Артемовского городского округа

Урок по литературе по теме:

«Человек в огне истории. Судьба Григория Мелехова»

(11 класс)

Л.А. Старовойтова,

учитель русского языка и

литературы МБОУ СОШ № 9

Артемовский городской округ

Цель урока: продолжить знакомство учащихся с романом «Тихий Дон». Определить

основные черты характера Григория Мелехова, выявить, в чём же заключается трагедия

судьбы Григория. Раскрыть роль портрета героя в романе. Показать неизбежность

трагичности судьбы Григория Мелехова, связь этой трагедии с судьбой общества.

Воспитывать у учащихся: миролюбие, бережное отношение к человеческой жизни,

чувство собственного достоинства.

Методические приёмы: в комментированное чтение, беседа по теме, рассказ

учителя.

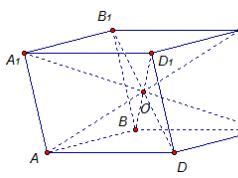

Оборудование урока: фотографии Шолохова, открытки из эпизодов

художественных фильмов, иллюстрации к роману «Тихий Дон» (художник Верейский).

План урока:

1. Слово учителя.

3. Беседа по вопросам.

5. Домашнее задание.

Ход урока:

1. Слово учителя.

Герой романа Григорий Мелехов – представитель среднего казачетва. Тяжёлый

крестьянский труд для него привычное дело. Григорий храбрый казак, но он ещё честен и

совестлив, а также понастоящему талантлив (становится хорунжием, стоит во главе

дивизии). Его жизненный крах обусловлен тем, что сам герой слишком глубок и сложен для

требуемого временем однозначного выбора.

2. Проверка домашнего задания.

Каким Григорий Мелехов представлен в начале романа? (беспечный, весёлый,

трудолюбивый).

Как раскрывается характер Григория Мелехова во взаимоотношениях с Аксиньей и

Натальей в эпизодах I книги?

3. Беседа по вопросам.

Почему Григорий Мелехов отказывается от правды большевиков?

«Земли у нас – хоть заглонись ею. Вам больше не надо, а то на улицах друг дружку

будут резать». В действиях красной армии не видит равенства и справедливости:

«Красную Армию возьми: вот шли через хутор. Взводный в хромовых сапогах, а «Ванёк» в

обмоточках. Комиссара видал, весь в кожу залез: и штаны, и тужурка, а другому и на

ботинки кожи не хватает». Жалованье говорят, что будет одинаково. «Из хама пан во сто

раз хуже!... вылез в люди и сделается от власти пьяный и готов шкуру с другого спустить,

лишь бы усидеть на этой полочке».

Отказываясь от правды большевиков, от правды белых, Григорий Мелехов

принимает активное участие в казачьем восстании. Он идёт защищать правду казачью. К

чему же приводит этот путь?

В главе XXXVIII Григорий сравнит себя во внутреннем монологе с «зафлаженным на

облаве волком», далее Шолохов отмечает в герое «чувство дикого, животного

возбуждения» и «звериный инстинкт». И после звучит беспощадная самохарактеристика

героя: «Ха! Совесть!... я об ней и думать позабыл!»

Чем заканчивается эпизод рубки матросов?

Что придаёт данному эпизоду особый драматизм?

(Ритм повествования: резкий, отрывочный, неполные предложения делают

текст упругим и динамичным. Венчает эпизод резкий контраст поведения Мелехова:

азарт атаки неожиданно обрывается тяжким раскаяньем, истерикой – о совести

герой не забыл).

Нравственный тупик, он думает: «Ему ли малограмотному казаку властвовать над

тысячами жизней и нести за них крестную ответственность. А главное – против кого веду?

Против народа…Кто же прав?». Григорий пытается забыться в пьяном разгуле. Совесть

толкает Григория на рискованные поступки. Он силой заставляет начальника тюрьмы

отдать ключи, где томятся старики, женщины, дети, родные красноармейцев.

Какие сомнения закрадываются в душу Григория при встрече с полковником

Георгидзе?

После встречи с полковником Георгидзе Мелехов ощущает, что казачеств – игрушка

в руках господ, которые хотят свергнуть советскую власть исключительно в собственных

интересах. Мелехов разочарован. Огонёк в жизни – это любовь к Аксиньи, вспыхнувшая с

новой страстью.

Какова роль портретных зарисовок в раскрытии духовного мира Григория Мелехова

в эпизодах 4ой книги?

Шолоховский портрет героя при всей его живописности не является лишь

изображением внешности, он отличается глубоким психологизмом, причём отражает

психологию человека в развитии, отмечая происходившие в нём изменения

Какие изменения произошедшие с героем за 7 лет замечает его сестра Дуняшка?

«Ох, и постарел же ты, братушка!... Серый какой – то стал, как бирюк!»

Какие новые черты накладывает на героя служба в банде Фомина, в «последней

войне» Григория?

«Аксинья всмотрелась в него внимательнее и только сейчас заметила, как изменился

он за эти несколько месяцев разлуки. Чтото суровое, почти жестокое было в глубоких

поперечных морщинах между бровями её возлюбленного, в складках рта, в резко

очерченных скулах… И она подумала, как должно быть страшен он бывает в бою, на

лошади, с обнажённой шашкой. Опустив глаза, она мельком взглянула на его большие

узловатые руки и почемуто вздохнула».

Какой один штрих подводит итог всей горькой, трагической судьбе Григория

Мелехова?

«Мишатка испуганно взглянул на него и опустил глаза. Он узнал в этом бородатом и

страшном человеке отца…».

Как раскрывается характер Григория Мелехова в эпизодах, связанных с бандой

Фомина?