Во введении без развернутой аргументации было предложено исходное определение социальной коммуникации. Теперь остановимся на двух немаловажных для ее понимания моментах: во-первых, родовом понятии "коммуникация" и типах коммуникации; во-вторых, на разновидностях социальной коммуникации.

Эволюцию понятия "коммуникация" в русском языке легко проследить по справочной литературе. В Толковом словаре живого великорусского языка В. И. Даля слово "коммуникация" писалось с одним "м" и толковалось как "пути, дороги, средства связи мест". Именно в этом смысле Н. В. Гоголь писал: "Невский проспект есть всеобщая коммуникация Петербурга". До революции иных значений за термином "коммуникация" не числилось (с начала XX века его стали писать с двумя буквами "м"). Советский энциклопедический словарь (М., 1979) указывает два значения:

1. пути сообщения транспорта, связи, сети подземного коммунального хозяйства;

2. общение, передача информации в процессе деятельности, включая сигнальные способы связи у животных. Исчерпывается ли сказанным поня-тие о коммуникации?

Начнем с элементарной схемы коммуникации, которая имеет то достоинство, что принимается всеми известными дефинициями и концепциями.

Коммуникация предполагает наличие по крайней мере трех участников: передающий субьект (коммуникант) - передаваемый объект - принимающий субъект (реципиент). Таким образом, коммуникация - это разновидность взаимодействия между субъектами, опосредованного некоторым объектом. Для отграничения коммуникации от других процессов обратим внимание на следующие ее отличительные признаки:

1. В качестве участников коммуникации выступают два субьекта, которыми могут быть: отдельный человек или группа людей, вплоть до общества в целом, а также животные (зоокоммуникация). В роли субъекта коммуникации можно мыслить Бога, к которому обращаются с молитвой. Из понятия коммуникации исключаются неодушевленные предметы: так, взаимодействие солнца с землей не есть коммуникационный процесс.

2. Обязательно наличие передаваемого объектa, который может иметь материальную форму (книга, речь, жест, милостыня, футбольный мяч и т.д.) или не иметь ее, например, гипноз. Коммуникант может неосознанно воздействовать на реципиента, внушая ему симпатию, антипатию, доверие, любовь. Вырожденная форма коммуникации общение человека с самим собой (внутренняя речь, размышления и т.п.).

3. Коммуникации свойственна целесообразность, или функциональность, поэтому бред не коммуникационный акт. Целесообразность может проявляться в трех формах:

3.1. Перемещение материального объекта в геометрическом пространстве из пункта А в пункт В - в этом заключается цель транспортной или энергетической коммуникации;

3.2. Цель взаимодействующих субъектов заключается не в обмене материальными предметами, а в сообщении друг другу смыслов, обладающих идеальной природой. Носителями смыслов являются знаки, языки, символы, имеющие внешнюю, чувственно воспринимаемую форму, и внутреннее, постигаемое умозрительное содержание;

3.3. Элементарная схема коммуникации пригодна для генетической связи "родители - дети". Как известно, эта связь осуществляется посредством генетической информации (передаваемый объект), представляющей собой особым образом закодированную программу воспроизводства (биосинтеза, репликации) определенного организма. Специфика ситуации состоит в том, что дети, т.е. реципиент, отсутствуют до появления генетической информации и синтезируются на ее основе. Зигота, т.е. оплодотворенная клетка, знаменующая образование зародыша, еще может рассматриваться как объединение частей родительского тела в виде половых клеток - гамет, но ребенок является не частыо своих родителей, а их подобием. В данном случае цель коммуникации заключается в передаче этого подобия от поколения к поколению, допустим, передача "лошадопдобности" от лошади жеребенку.

Исходя из сказанного, можно дать следующее толкование: Коммуникация есть опосредованное и целесообразное взаимодействие двух субъектов, реализуемое B трех различных формах:

1) перемещение (транспортировка) материальных объектов, в том числе - энергии, болезнетворных вирусов, мигрирующего населения, транспортных средств, грузов и т.п.;

2) обмен осмысленными сообщениями;

3) генетическое наследование биологических образов. Соответственно вырисовываются три типа коммуникации: пространственная (транспортная); смысловая (семантическая); генетическая. Например, путешествия, торговля, почта, электро- и радиосвязь - явления пространственной коммуникации; рукопожатие, танец, жертвоприношение, политическая демонстрация, передача культурного наследия, диалог культур, перевод с языка на язык - проявления смысловой коммуникации; метисизация, смешение рас и этносов, генетическое наследование - относятся к генетической коммуникации. Конечно, нас интересует смысловая коммуникация, но она связана с другими типами коммуникации, и поэтому нельзя последние упускать из виду.

В зависимости от реципиента различаются два рода смысловой коммуникации: коммуникация внутренняя (точнее - внутриличностная), когда коммуникант и реципиент совпадают, и коммуникация внешняя, когда адресатом является другой человек, группа людей или общество в целом (массовая аудитория). Внешнюю смысловую коммуникацию будем называть социальной коммуникацией.

В связи с разработкой общей типологии коммуникации уместно привести слова крупнейшего этнографа и антрополога XX века К. Леви-Стросса, который писал:

"В любом обществе коммуникация осуществляется по крайней мере на трех уровнях: коммуникация женщин; коммуникация имущества и услуг; коммуникация сообщений... Исследования каждой из этих грех систем под-чинены одному и тому же методу; они отличаются друг от друга только стратегическим уровнем, который соответствует им внутри некоего единого мира коммуникаций... Культура состоит... из правил, применимых во всякого рода коммуникационных играх, которые происходят как в природе, так и в культуре" . Три коммуникационных уровня (системы), о которых говорит К. Леви-Стросс, в качестве генетической, пространственной и смысловой коммуникации.

Обратим внимание также на взаимосвязь социальная - внутриличностная коммуникация. Интеллектуальное развитие ребенка, как показали исследования психологов, начинается с эгоцентрической речи вслух, которая затем преобразуется в беззвучную внутреннюю речь. Но непременным условием появления эгоцентрической речи, как и дальнейшего преобразования ее во внутреннюю речь, является нахождение ребенка в социально-коммуникационной среде. Говорят, что внутриличностная (внутренняя) коммуникация ecть интериоризованная социальная коммуникация. Благодаря этой интериоризации взрослый человек становится полноправным участником естественного диалога, т.e. выступает в роли коммуниканта и реципиента внешних сообщений. При этом внутренняя речь выполняет две функции: во-первых, функцию "полуфабриката" внешних высказываний, смысл которых окончательно "совершается в слове" (Л. С. Выготский); во-вторых, функцию особого коммуникационного канала, обращенного к "самости" личности, ее ""внутреннему голосу" . Именно этот скрытый диалог с самим собой служит причиной душевных расстройств (фобии, депрессии, мании), которыми занимается психиатрия.

Из сказанного следует, что отличительные особенности социальной коммуникации заключаются в том, что объектом взаимодействия между коммуникантом и реципиентом является осмысленное сообщение, а совершается это взаимодействие не в психическом пространстве (как в случае внутриличностной коммуникации), а в социальной среде, т.e. в социальном времени и пространстве. Сообщение, как правило, имеет чувственно воспринимаемую форму (звук, изображение), но может и не иметь ее гипноз, психическое заражение, парапсихология и т.п., поэтому воздержимся от указания, каким образом выражен смысл сообщения. Получаем: Социальная коммуникация есть движение смыслов в социальном времени и пространстве. Это наиболее общее философское определение социальной коммуникации, имеющее методологическое значение в дальнейших рассуждениях.

В зависимости от участников социальной коммуникации будем различать следующие виды:

микросоциальную (межличностную) коммуникацию, где участники непосредственно контактируют друг с другом на психологическом уровне;

мидисоциальную (групповую) коммуникацию, где в роли коммуникантов и реципиентов выступают не индивидуальные личности, а социальные группы внутри данного общества (социума), например, коммуникация "учителя учащиеся";

микросоциальную коммуникацию, где в качестве коммуникационных субъектов действуют: или общество в целом, не расчлененное на группы (массовая коммуникация), или государственные образования (международная коммуникация), или исторически сложившиеся цивилизации (мeжцивилизациoннaя коммуникация).

Ясно, что виды социальной коммуникации имеют разные цели и задачи, используют разные коммуникационные средства, различны но специфике и требуют особою рассмотрения. Вместе с тем во всех случаях их главным содержанием является обмен смыслами (духовными ценностями), что и позволяет рассматривать их как разновидности социальной коммуникации.

Многообразие сфер общественной жизни определяет множество предметов коммуникаций. Для исследователя становиться очевидным, что типология или просто классификация этих видов будет неполной, если использовать отдельные показатели, ее необходимо производить по множественному критерию. С этим мы сталкиваемся в литературе, обнаруживая различные подходы. Ф.И. Шарков 4 приводит следующие подходы к типологии коммуникации:

по масштабам протекания (массовая, среднего уровня, локальная, внутригрупповая, межгрупповая, межличностная, внутриличностная);

по способу установления и поддержания контакта (непосредственная и опосредованная);

по инициативе субъекта (активная, пассивная);

по степени организации (случайная, неслучайная); в зависимости от использования знаковых систем (вербальная, невербальная); в зависимости от потока информации (нисходящая, восходящая).

А.В. Соколов 5 выделяет следующие типы и виды коммуникации. Если коммуникация - это опосредованное и целесообразное взаимодействие субъектов, то можно выделить четыре типа коммуникации: материальную (транспортная, энергетическая, миграция населения и др.); генетическую (биологическая, видовая); психическую (внутриличностная, автокоммуникация); социальную. В качестве субъектов коммуникации могут выступать индивид, социальная группа и массовая совокупность. В этом случае можно говорить о следующих видах социальной коммуникации. Микрокоммуникации, где субъектами выступают индивид, группа, масса, а коммуникатором является индивид. Мидикоммуникации - взаимодействие двух групп, группы и массы. Макрокоммуникации - взаимодействие массовых совокупностей. Если индивид, группа и массовая совокупность выступают в качестве объекта воздействия, то можно говорить о межличностной, групповой и массовой коммуникации.

В учебнике "Основы теории коммуникации 6 " виды коммуникации рассматриваются по ряду оснований. Так, по способу коммуникации выделяются: вербальная и невербальная. Внутри вербальной коммуникации рассматриваются формы речевой коммуникации: диалог, монолог, спор, устно - речевая и письменно - речевая коммуникация. Невербальная коммуникация включает мимику, жесты, позу, походку, контакт глаз. По уровням коммуникации выделяются: межличностная коммуникация, коммуникация в малых группах, массовая коммуникация.

Даны также виды профессионально-ориентированной коммуникации:

деловая коммуникация в организации, маркетинговая, коммуникация в управлении;

политическая коммуникация, публичная коммуникация, межкультурная коммуникация и др.

Конечно заслуживает внимания попытка авторов дать как можно более полный перечень видов коммуникаций. Однако при более детальном рассмотрении не всегда выдерживается единое основание классификации. Особенно это чувствуется при раскрытии видов профессионально-ориентированной коммуникации. Социальные отношения носят объективный характер, поскольку определяются местом группы в социальной структуре, ее функциями. Однако в межгрупповом взаимодействии имеет место и отношение группы к другой в субъективном смысле: восприятие другой группы, оценка ее, принятие или непринятие и т.д. В социально - философском плане в качестве субъектов общения выступают не только личности, но и группы. Выделяя в структуре общества большие и малые социальные группы, появляется проблема взаимодействия, взаимоотношений, общения, коммуникации. Межгрупповые отношения опосредуют отношения общества и личности, а также составляют поле, в котором осуществляется взаимодействие отдельных групп и индивидов. Совместная жизнедеятельность порождает необходимость взаимодействия его участников, их взаимоотношения, в ее процессе "безличные" отношения персонифицируются.

Включаясь в общественную жизнедеятельность через систему функций и ролей, каждый человек исполняет функцию и играет роль в соответствии со своими индивидуальными свойствами, что придает каждому акту общения неповторимый характер. Картина события, факта, периода в истории во многом зависит от состояния индивидуальной и общественной психики. Личность является субъектом коммуникации и обладает рядом коммуникативных способностей. А.А. Бодалев выделяет четыре группы способностей: интеллектуальные, эмоционально - волевые, способность к обучению, особая структура ценностных ориентаций личности. Интеллектуальные способности - это особенности познавательных процессов (способность фиксировать информацию о других, представлять себя на месте других). Под эмоционально - волевыми подразумевают способности к адаптации, эмпатии и самоконтролю. Межличностная коммуникация представляет собой процесс обмена информацией и ее интерпретацию двумя или несколькими партнерами, вступившими в контакт друг с другом. Важнейшим условием межличностной коммуникации является способность индивида выделить стандартные, типичные социальные ситуации взаимодействия между людьми, содержание и структура которых известны представителям данной культуры, и соответствующими действиями конструировать их. Каждому уровню общения соответствует определенный уровень взаимопонимания, координации, согласования, оценки ситуации и правил поведения участников. Неудачи в межличностной коммуникации определяются тем, что люди, во - первых, неверно и неточно воспринимают друг друга, во - вторых, не понимают, что их восприятия неточны.

Из контекста социально-философского и социально-психологического подходов вытекает следующая логика анализа межгрупповых отношений: если общество - это система, группы - элементы структуры, то отношение между ними объективное (связь, взаимозависимость, взаимодействие) и субъективное (социальная перцепция). Объективное отношение изучалось в социальной философии, социологии, субъективное - в психологии. Изучение взаимодействия групп в социальном контексте помогает раскрыть содержательные характеристики межгрупповых отношений. Межгрупповые отношения представляют собой совокупность социально - психологических явлений, характеризующих субъективное отражение многообразных связей между группами в форме образа другой группы, представления о другой группе, восприятия другой группы, стереотипов и т.д. В качестве базового компонента выступает социальная перцепция, в которой познавательные, эмоциональные и оценочные компоненты в большей степени слиты, а в качестве субъекта выступает группа. Таким образом, вырисовывается "групповой контекст" межличностного восприятия: восприятие членами группы друг друга и членов другой группы; восприятие человеком себя, своей группы, чужой группы; восприятие группой своего члена и члена другой группы; восприятие группой себя и другой группы. В качестве механизмов межгруппового восприятия выступает стереотипизация (восприятие, классификация и оценка социальных объектов на основе определенных эталонов, в качестве которых могут выступать вербальные знаки, символы, сенсорные, перцептивные и т.д.) и категоризация (психологический процесс отнесения единичного объекта к какому - то классу, свойства которого переносятся на этот объект).

Таким образом, специфика межгруппового восприятия заключается, во-первых, в том, что в нем индивидуальные представления объединены в некоторое целое, качественно отличное от его элементов; во - вторых, в длительном и недостаточно гибком формировании межгрупповых представлений; в-третьих, в схематизации представлений о другой группе (социальный стереотип). Отношение к группе формируется через механизм сравнения. Для него характерна тенденция к завышенной оценке своей группы в противовес другой - межгрупповая дискриминация, которая представляет собой установление различий с сильно выраженной оценочной окраской; искусственное преувеличение этих различий; формирование негативного отношения, "образа врага"; установление позитивно оценочных различий в пользу своей группы (внутригрупповой фаворитизм); установление позитивно оценочных различий в пользу другой группы (как результат - возникновение напряженности во внутригрупповых отношениях, враждебность, ослабление внутригрупповых связей, девальвация внутригрупповых ценностей, дестабилизация, дезинтеграция группы.

Все эти аспекты межгрупповых отношений наиболее выпукло проявляются в межнациональных отношениях и общении и выражаются в феноменах межэтнического восприятия. Достаточно выделить такой феномен как этнический стереотип, для которого характерны оценочность, эмоциональная окрашенность, пристрастность. Признаковое пространство этнического стереотипа образуют: этнокультурные особенности, черты характера, язык, оценка поведения и динамических характеристик личности, качества, определяющие отношение к людям и др. Межэтническое общение способствует передаче форм культуры и социального опыта. На межличностном уровне осуществляется интерсубъективное 7 взаимодействие, в котором субъективный мир одного человека открывается для другого. При этом отдельный человек выступает в качестве носителя самосознания и культуры этноса.

Явление внутригрупповой коммуникации возникает, прежде всего, при непосредственном общении людей в малых группах. К специфическим феноменам данного типа коммуникации относятся: совокупность позиций членов группы относительно получения и хранения значимой для группы информации (структура коммуникационных потоков); групповое влияние и степень идентификации человека с группой; принятие группового решения; формирование согласия, складывание особой культуры группы. Специфической особенностью групповой коммуникации является ее лексическая однородность, а также нормы и правила допустимой коммуникационной тактики. Рассматривая понятие "массовая коммуникация" некоторые исследователи как раз имеют в виду этот "узкий" аспект коммуникативного взаимодействия, подчеркивая влияние новых технологий передачи информации. Рассматривая массовую коммуникацию в качестве основной формы распространения информации в человеческом сообществе, они связывают ее с языковым (устным и письменным) общением людей. Предполагается, что первоначально, на ранних стадиях развития человеческой цивилизации, в доиндустриальную эпоху, социальная коммуникация носила потенциально массовый характер, а вместе с появлением и развитием СМИ - прессы, радио, кинематографа, телевидения - приобрела актуально массовую форму. Однако, массовая коммуникация выражает собой не только формальные характеристики современных коммуникационных процессов, но и указывает на качественное изменение содержательных параметров социальной коммуникации в индустриальную и постиндустриальную эпоху, выражающееся в самом общем плане в возникновении и распространении феномена массового сознания 8

При определении "массовой коммуникации" выделяют такие ее особые характеристики, как:

1. социальная информация, обращенная к массам;

2. информация, рожденная, формируемая в массовой аудитории;

3. информация, распространяемая по массовым каналам;

4. информация, потребляемая массовой аудиторией. Наряду с массовой коммуникацией, правомерно выделение специализированной коммуникации, главной чертой которой является обращение к специалистам, специализированной аудитории, специализированному сознанию. Совокупность источников, распространителей, организаторов потребления информации специализированным и массовым сознанием составляет содержание информационно-коммуникативных (коммуникативно-информационных) структур.

Одной из самых мощных составляющих этой структуры является система средств массовой информации (СМИ). При этом заметим, что система массовой коммуникации (СМК) имеет более широкое содержание, чем СМИ. Средства массовой коммуникации включают в себя прессу, радио, телевидение, кинематограф, шоу-бизнес, видеопродукцию, Интернет и технико-технологические средства, обеспечивающие специализированную и массовую коммуникацию. Необходимо выделить следующие общие условия функционирования массовой коммуникации:

1. массовая аудитория (она анонимна, пространственно рассредоточена, но делится на группы по интересам и т.п.);

2. социальная значимость информации;

3. наличие технических средств, обеспечивающих регулярность, скорость, тиражированность информации, передачу ее на расстояние, хранение и многоканальность (в современную эпоху всеми отмечается преобладание визуального канала). Массовая коммуникация выполняет ряд важных социальных и психологических функций в жизни массового общества:

Социальные функции:

1. информационная функция - непосредственная задача массовой коммуникации;

2. социализирующая функция - связана с формированием или изменением интенсивности и направленности социально - политических установок, ценностей или ценностных ориентации аудитории, с которой идет коммуникационный процесс, представляет собой обучение нормам, ценностям и образцам поведения;

3. организационно - поведенческая функция связана с прекращением или наоборот провоцировавшем некоего действия аудитории, а также изменением ее деятельности;

4. эмоционально-тонизирующая функция - это управление эмоциями аудитории, посредством которой массовая коммуникация пробуждает оптимизм или вгоняет в тоску, она создает и поддерживает определенный эмоциональный уровень аудитории;

5. коммуникативная функция связана с воздействием на аудиторию с целью усилить или наоборот ослабить связи между отдельными членами или группами аудитории.

Психологические функции:

1. функция формирования массовой психологии - это основная психологическая функция массовой коммуникации, посредством которой формируется психология массы как субъекта социально-политических процессов;

2. интегративно-коммуникационная функция связана с созданием общего эмоционально-психологического тонуса аудитории;

3. информационная функция обеспечивает аудиторию определенным набором информации, создает единую систему координат в ее восприятии;

4. социализирующее воспитательная функция - формирует единые установки, ценности и ценностные ориентации;

5. функция организации поведения стимулирует действия сформированной массы в определенном направлении.

Существует несколько типов : межличностная, публичная, ; особым типом социальной коммуникации является невербальная коммуникация ритуальных действий.

Человеческая коммуникация может осуществляться между единицами различной величины и сложности.

Индивид должен овладеть искусством межличностной коммуникации, научиться коммуникации с самим собой — интраличностной коммуникации и саморефлексии. Он должен быть способен не только думать и чувствовать, но также думать и чувствовать о собственных мыслях и чувствах.

Группы можно определить как ряд индивидов, между которыми существует взаимная коммуникация. Если структура групповой коммуникации формализована и четко иерархически выстроена, то такую группу называют формальной организацией.

На уровне общества коммуникация осуществляется в рамках принятых законов общения, более или менее формализованных правил, конвенций, нравов и привычек, а также в рамках национального языка и традиций.

Государства вступают в коммуникацию со своими гражданами обычно формализованным образом: с помощью объявлений, актов парламента, указов правительства и т.д. В пределах своих территориальных границ государства обладают также монополией на грубую форму коммуникации — организованное физическое насилие.

Таким образом, коммуникация может рассматриваться как фактор, определяющий уровень и тип организации социальных групп.

Для того чтобы коммуникация состоялась, необходимо наличие общего языка, на котором могли бы общаться субъекты коммуникации, наличие каналов, по которым коммуникация может реализоваться, правил ее осуществления.

Коммуникация как процесс представляет собой разновидность социального действия, направленного на общение людей друг с другом и обмен информацией. Коммуникативное действие отличается от других типов социальных действий тем, что оно ориентировано на действующие в обществе нормы коммуникации. В социологии существуют два подхода к коммуникативному действию:

- рационально-технологический, рассматривающий коммуникацию как простую совокупность средств и методов передачи информации, которыми располагает общество;

- феноменолого-понимающий, представленный концепциями А. Шюца и Ю. Хабермаса и фокусирующий внимание на взаимном понимании субъектов коммуникации как цели и основе всего процесса.

- новационные — сообщающие новые сведения;

- ориентационные — помогающие ориентироваться в жизни, ценностях и информации;

- стимуляционные — актуализирующие мотивации.

В 1920-х гг. изучение социальной коммуникации выделилось в отдельную дисциплину.

Символический интеракционизм проявил наибольший интерес к проблемам социальной коммуникации. В частности, Дж. Мид пытался объяснить механизм интеракции, выявляя специфику человеческой коммуникации в сравнении с коммуникацией в животном мире.

Анализируя язык жестов, он выяснил, что жест одного из участников коммуникации понятен другому участнику, если он понимает его как начало конкретного действия. Например, когда собака оскаливает зубы, другая собака понимает это как сигнал к нападению и в свою очередь оскаливается или убегает. Таким образом, начальный жест — это знак, символизирующий целиком все действие, которое может за ним последовать.

Условием такого опережающего понимания является способность второго партнера к такой же реакции. Именно благодаря ей у него возможны конкретные ожидания в отношении поведения другого. Действие ориентируется на эти поведенческие ожидания, а способность обоих партнеров к сходным реакциям определяет возможность взаимопонимания и взаимодействия.

Эти поведенческие ожидания Мид называет ролевыми ожиданиями. Прикидка на себя роли другого позволяет предвидеть его поведение в той или иной ситуации. Такое предвидение как внутренний акт сознания предполагает, что сознание само расщепляется на Я и Другого. Это означает способность поставить себя на место другого и, наоборот, взглянуть глазами другого на самого себя. «Вступая в коммуникацию с другими людьми, я от каждого из них получаю какое-то представление о себе самом, каким видит меня каждый из них. Из таких представлений у меня складывается единый образ себя самого».

Таким образом, основа социальной коммуникации — в способности, ставя себя на место другого, предвидеть его ролевое поведение и соответствующим образом ориентировать свое. Коммуникативные навыки развиваются из врожденных биопсихических задатков в игре. Ребенок, играя с воображаемыми партнерами, одновременно разыгрывает несколько ролей, попеременно ставя себя на место то одного из них, то другого, то самого себя. Следующей стадией является групповая игра с реальными партнерами, в которой оттачиваются навыки предвидения поведения других.

Ч. Кули рассматривает социальную коммуникацию как инструмент социализации индивида. Согласно Кули, социализация и становление активной личности происходят в первичных группах, в которых индивиды связаны непосредственными отношениями. Человек приобретает свое Я в коммуникации с другими людьми. В процессе коммуникации осуществляются обмен представлениями друг о друге, познание себя и своих возможностей. Социальное в человеке — это его непреодолимое стремление к общению с другими и продукт этого общения. В коммуникации пересекается индивидуальное и социальное, она представляет собой средоточие интеракции. Это объясняется тем, что в ходе коммуникации вырабатываются и шлифуются представления людей друг о друге и об обществе, в котором они живут. Такие представления составляют «социальное сознание» индивида, связывающее его с обществом.

Можно сказать, что в символическом интеракционизме коммуникация выступает как бы матрицей социальной жизни. Другие подходы к феномену социальной коммуникации более конкретны и направлены на изучение ее исторической динамики.

В 1960 г. канадский ученый М. Мак-Лухан выдвинул тезис, согласно которому современное общество находится на пути от «культуры печатного слова» к «визуальной культуре». Это означает, что среди молодежи предпочтительными каналами коммуникации все более становятся телевидение, звукозапись, а в дальнейшем — компьютер и Интернет. В конце XX в. центр исследовательского интереса к коммуникации сместился в сторону индустрии массовой коммуникации, ее воздействия на аудиторию, влияния информационных технологий, динамики вербальной, невербальной и экстрасенсорной коммуникации, особенностей индивидуального восприятия различных видов коммуникации и т.д.

Виды коммуникаций – это, в общем смысле, формы процессов взаимодействия между различными людьми; это многогранный процесс обмена между индивидами, группами людей различными интересами, идеями, информацией.

Коммуникационное действие – это завершённая операция смыслового взаимодействия, происходящая без смены участков коммуникации. «Коммуникационная деятельность включает не одного, а двух социальных субъектов, в отличие от трудовой и познавательной деятельности, имеющих одного исполнителя. Отсюда следует, что коммуникационная деятельность есть общественное отношение, полюсами которого являются сотрудничество и конфликт» .

Количество участников коммуникации может меняться. В зависимости от этого можно выделить несколько видов коммуникации: микрокоммуникацию, мидикоммуникацию и макрокоммуникацию.

Микрокоммуникация – это коммуникация, где индивидуальная личность выступает в качестве активного реципиента или активного коммуниканта; в качестве же коммуникационных партнёров могут выступать либо другой индивид, либо социальная группа, либо массовая совокупность. Микрокоммуникация имеет 7 форм. А именно:

1) Копирование образца – усвоение форм поведения, умений, внешних атрибутов выбранного образца для подражания (на межличностном уровне).

2) Беседа – обмен идеями, доводами, предложениями между собеседниками (на межличностном уровне).

3) Команда – указания для исполнения их подчинённому, (на межличностном уровне).

4) Референция – подражание социальной группе (на групповом уровне).

5) Руководство коллективом – лидерство в группе (на групповом уровне).

6) Социализация – освоения человеком общепринятых норм (на массовом уровне).

Заметим, что диалог индивида с группой или массой исключаются, потому что диалог возможен только между равноуровневыми партнёрами .

Второй вид социальной коммуникации называется мидикоммуникацией. Мидикоммуникация – это коммуникация где в роли коммуниканта и реципиента выступают социальные группы. Мидикоммуникация имеет пять форм: мода, переговоры, групповая иерархия, адаптация к среде, руководство обществом.

Охарактеризуем каждую из этих форм.

1)Мода – основанная на подражании передача в социальном пространстве вещественных форм, образцов поведения и идей, эмоционально привлекательных для социальных групп.

2)Переговоры – обычный способ разрешения конфликтов и достижения соглашений между социальными группами.

3)Групповая иерархия складывается в крупных учреждениях, по схеме «управленцы – рабочие». Как пример можно назвать армейские подразделения, сословно-кастовые общества. Там контакты между группами чётко регламентированы.

4)Адаптация к среде превращается в коммуникационную проблему для национальных диаспор, живущих среди чужеземцев; для иноверцев и т. д.

5)Руководство обществом осуществляется со стороны творческих групп, производящих мировоззренческие смыслы, определяющие духовную жизнь общества. Необходимо заметить, что мировоззренческие смыслы – это знания, объясняющие наблюдаемые явления, происхождение человека и вселенной, смысл человеческой жизни, идеалы, нормы и стимулы социальной деятельности. Социальные группы, вырабатывающие эти смыслы и коммуникационные сообщения, в которых они запечатлены, оказываются в центре духовной жизни общества. Эти центры смещаются по ходу социально-культурной эволюции .

Следующий вид социальной коммуникации – макрокоммуникация. Макрокоммуникация – это коммуникация, где в качестве объектов действуют общества в целом или государственные образования, цивилизации и т. д. Данный вид коммуникации имеет три формы:

Заимствование достижений

Взаимодействие культур

Информационная агрессия (явление относительно новое, появилось лишь в XX веке).

Обобщая вышеизложенное, надо отметить, что все виды социальной коммуникации направлены на выстраивание взаимосвязей, на взаимовлияние, на обмен информацией между коммуникантами. Коммуникационное действие – это обмен информацией. В зависимости от цели участников коммуникационное действие может осуществляться в трёх формах: подражание, управление, диалог. Те виды коммуникационной деятельности, где в качестве активного, целенаправленного субъекта выступает индивидуальная личность – называются микрокоммуникацией, где выступает социальная группа – мидикоммуникацией, где выступает массовая совокупность (вплоть до общества в целом) – макрокоммуникацией. Те виды, где индивидуальная личность, либо социальная группа, либо массовая совокупность выступают в роли объекта воздействия, называются соответственно межличностным, групповым и массовым уровнем коммуникации.

Разобравшись с видами социальных коммуникаций, необходимо уделить особое внимание функциям, так как они имеют огромное значение для формирования и развития личности, преемственности и передачи социального опыта и организации совместной деятельности. Представление о назначении социальных коммуникаций связано с их глобальными социальными функциями.

Главным субъектом коммуникации является человек, который для обеспечения своей жизнедеятельности вступает во взаимосвязь с другими людьми. Человек не может освободиться от коммуникационного взаимодействия с другими людьми. Жить в обществе и быть свободным от социальной коммуникации нельзя. Система человеческих взаимоотношений опосредуется культурой, которая определяет характер и эффективность человеческого общения. Но в ходе различных видов деятельности человека складывается потребность в поиске более совершенных и эффективных форм общения, что порождает различные роли и назначение тех или иных форм общения. Другими словами, в зависимости от разнообразных причин различные формы общения приобретают соответствующее назначение в жизнедеятельности людей, то есть функцию. Функциональный анализ коммуникации дает возможность выявить ту социальную роль, которую она выполняет в обществе, и помогает более точно понять ее сущность.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное агентство по образованию

Государственное общеобразовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Самарский государственный архитектурно-строительный университет»

Кафедра социологии, политологии и права

Курсовая работа

по дисциплине «Социология»

На тему: «Социальная коммуникация»

Выполнила студентка 4 курса

гр. 237 ОСНИ

Агапова С.С.

Самара 2009 г

Введение

Понятие и компоненты социальной коммуникации

Функции социальной коммуникации

Модели социальной коммуникации

Типология коммуникаций

Заключение

Список литературы

Приложение

Введение

Социальная коммуникация занимает особое место в жизни современного общества и каждого человека. С ней прямо или опосредованно связаны практически все коммуникативные сферы.

Человеческая способность к общению, особенно с помощью языка, является гораздо более обширной, чем у любого другого животного. Способность общаться во времени и пространстве чрезвычайно расширилась в последнее время с приобретением письменности, печати, электронной связи - телеграфа, телефона, радио и средств массовой коммуникации, а так же механизации транспорта.

Сокращение того, что географы называют «трудности расстояния», особенно очевидно в нынешнем столетии, давая возможность посылать сообщения на длинные расстояния с большой скоростью. Это имеет множество и не в последнюю очередь увеличение способности современного государства осуществлять социальный контроль.

То есть коммуникационный процесс представляет собой необходимую предпосылку становления и функционирования всех социальных систем. Потому что, как известно, именно он обеспечивает связь между людьми и их общностями. Он делает возможной связь между поколениями, обеспечивает накопление и передачу социального опыта, его обогащение, трансляцию культуры. С его помощью выстраивается организация совместной деятельности. Именно посредством коммуникации осуществляется управление, поэтому она представляет в добавление ко всему сказанному и социальный механизм, с помощью которого возникает и реализуется власть в обществе.

Понятие и компоненты социальной коммуникации

В современной науке социальная коммуникация изучается под разными углами зрения; подход к ней зависит от принадлежности ученого к определенной научной традиции, школе или некоторому направлению. Соответствующие понимания коммуникации можно условно разделить на три группы. Это понимания, сформированные на 1) социальной, 2) языковой и 3) собственно коммуникативной основе. Понятие «социальная коммуникация» охватывает все эти три истолкования. Первый подход ориентирован на изучение коммуникативных средств ради их применения (реализации социальных функций коммуникации); второй подход связан с проблемами межличностной коммуникации; третий - с проблемами воздействия массовой коммуникации на развитие общественных отношений.

Основными компонентами социальной коммуникации являются:

1) субъекты коммуникационного процесса - отправитель и получатель сообщения (коммуникатор и реципиент);

2) средства коммуникации - код, используемый для передачи информации в знаковой форме (слова, картинки, ноты и т. д.), а также каналы, по которым передается сообщение от коммутатора к реципиенту (письмо, телефон, радио, телеграф и т.д.);

3) предмет коммуникации (какое-то явление, событие и т.п.) и отражающее его сообщение (статья, радиопередача, телевизионный сюжет и т.д.);

4) эффект коммуникации - последствия коммуникации, выраженные в изменении внутреннего состояния субъектов коммуникационного процесса, в их взаимоотношениях или в их действиях

А.В. Соколов предлагает следующую научную дефиницию социальной коммуникации: социальная коммуникация есть движение смыслов в социальном времени и пространстве. Это движение возможно только между субъектами, так или иначе вовлеченными в социальную сферу, поэтому обязательное наличие коммуникантов и реципиентов подразумевается. Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации. С.17-18.

В целесообразной социальной коммуникации коммуниканты и реципиенты осознанно преследуют три цели:

1. познавательная - распространение (коммуникант) или приобретение (реципиент) новых знаний или умений;

2. побудительная - стимулировать других людей к каким-либо действиям или получить нужные стимулы;

3. экспрессивная - выражение или обретение определенных переживаний, эмоций.

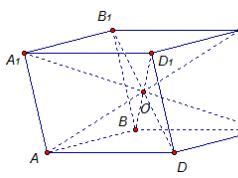

В зависимости от материально-технического оснащения, т. е. от применяемых каналов, Соколов предлагает различать три рода социальной коммуникации (рис. 1.2) Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации. С.101-102. :

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 1.2. Соотношение различных родов коммуникации

1. Устная коммуникация, использующая, как правило, одновременно и в неразрывном единстве естественные невербальные и вербальные каналы; ее эмоционально-эстетическое воздействие может быть усилено за счет использования таких художественных каналов, как музыка, танец, поэзия, риторика. К устной коммуникации относятся путешествия с познавательными целями - экспедиции, туризм.

2. Документная коммуникация, применяющая искусственно созданные документы, первоначально - иконические и символьные, а впоследствии письменность, печать и различные технические средства для передачи смыслов во времени и пространстве.

3. Электронная коммуникация, основанная на космической радиосвязи, микроэлектронной и компьютерной технике, оптических устройствах записи.

Функции коммуникации

Можно вести речь о функциях коммуникации в целом (о ее роли в жизни и деятельности человека и общества). Можно также говорить о функциях отдельных коммуникативных актов и коммуникативных событий.

Функции коммуникации выделяются только в целях анализа. В реальном коммуникативном процессе, даже в одном, отдельно взятом коммуникативном акте могут сочетаться несколько функций, одна или две из которых будут основными, определяющими. Исходя из того, какая из функций является ведущей, можно построить классификацию коммуникативных актов.

Функции коммуникации могут быть надстроены над моделью коммуникации и `прикреплены" к ее участникам и элементам. Из модели Р.О.Якобсона вытекают шесть функций:

· Эмотивная;

· Конативная;

· Референтивная;

· Поэтическая;

· Фатическая;

· Метаязыковая.

Каждая из предложенных им функций связана с тем или иным участником или элементом коммуникации.

Некоторые исследователи (А.А.Леонтьев, Н.Б. Мечковская) добавляют также магическую или заклинательную функцию, этническую (объединяющую народ) функцию, биологическую функцию (для коммуникации животных).

Другие исследователи предпочитают минимизировать количество функций, выделяя лишь основные и считая другие разновидностью основных.

Так, известный психолог и лингвист Карл Бюлер (1879-1963) выделял три функции языка, проявляющиеся в любом акте речи: функцию выражения (экспрессивную), соотносимую с говорящим, функцию обращения (апеллятивную), соотносимую со слушающим, и функцию сообщения (репрезентативную), соотносимую с предметом речи. Отправитель сообщения выражает себя, апеллирует к получателю и репрезентирует предмет коммуникации.

Традиционно также выделяется либо две, либо три функции языка и коммуникации, которые пересекаются друг с другом. Считалось, что язык в первую очередь выполняет познавательную (когнитивную) или информационную функцию: выражение идей, понятий, мыслей и сообщение их другим коммуникантам. Вторая функция, которая обычно выделялась - оценочная: выражение личных оценок и отношений, третья - аффективная: передача эмоций и чувств.

Роджер Т.Белл, известный американский автор работ по социолингвистике, соотносит с этими функциями языка три сферы гуманитарных наук: лингвистика и философия (когнитивная функция), социология и социальная психология (оценочная функция), психология и литературоведение (аффективная функция).

Еще одна интересная модель языковых функций связана с именем австралийского лингвиста М.А.К.Хэллидея. Система Хэллидея содержит три макрофункции, в которые в процессе языкового развития индивида соединяются семь исходных дискретных (отдельных) функций в языковом поведении ребенка. Каждый акт взрослого, по мнению Хэллидея, обслуживает более чем одну функцию сразу. Три макрофункции в системе Хэллидея - это идеационная, межличностная и текстуальная. Идеационная близка традиционно выделяющейся когнитивной, но шире ее, включает `выражение опыта", оценочные и аффективные аспекты. Межличностная функция включает в себя индексальную и регулятивную, выражая роль говорящего в речевой ситуации, его личные приверженности и взаимодействие с другими. Именно эта функция способствует установлению и поддержанию социальных отношений, посредством которых разграничиваются социальные группы, а индивид получает возможность взаимодействия и развития собственной личности.

Текстуальная функция связана со структурированием речевых актов - выбором грамматически и ситуационно уместных предложений. Недаром именно Хэллидей называл функциональную грамматику грамматикой выбора. Модель Хэллидея позволяет описать ситуативно-обусловленное использование языка, в котором семантический компонент соотносится с социальным, с одной стороны, а с другой - с лингвистическим. По мнению Хэллидея, на входе семантика имеет социальное, а на выходе - лингвистическое. Семантика, таким образом - промежуточный, посредующий уровень между социальным (ситуацией) и лингвистическим (текстом и языковыми средствами конкретного речевого акта).

Модели социальной коммуникации

социальная коммуникация эмотивный

Любая модель как путь познания представляет собой попытку отразить явления реального мира в понятиях абстрактной теории. Поскольку модель должна отражать определенные стороны оригинала, то, естественно, построение моделей подчинено задаче наиболее точного отображения его свойств. Конструирование и изучение моделей реально существующих явлений осуществляется на предметной, знаковой, структурной, поведенческой основе.

Моделирование социальных систем предполагает определенное абстрагирование, идеализацию и их применение в комплексе с другими общенаучными и специальными методами. Моделирование коммуникационных систем также подчинено определению или улучшению характеристик интересующего исследователя объекта. Имеется мнение о том, что первую модель коммуникации разработал Аристотель. Линейную цепь «оратор - речь - аудитория» он рассматривал как основные элементы акта коммуникации.

Предметные модели предполагают воспроизведение определенных функциональных характеристик объекта. В частности в аналоговых моделях оригинал описывается определенными соотношениями.

В знаковых моделях, построенных на основе естественного или искусственного языка, главным является преобразование знаковых конструкций и их понимание. Моделированию подвергается либо структура объекта, либо его поведение.

Лавинообразное развитие информационно-коммуникативных систем различного уровня (от локального до глобального) требует применения методов модельного представления и исследования систем коммуникации и коммуникационных процессов. Различные подходы к рассмотрению коммуникации ложатся в основу достаточно сильно отличающихся друг от друга моделей.

В теоретических исследованиях коммуникации рассматриваются либо как действие (односторонний процесс передачи сигналов без осуществления обратной связи), либо как взаимодействие (двусторонний процесс обмена информацией), либо как коммуникативный процесс, в которой коммуниканты поочередно и непрерывно выступают в роли источника и получателя информации. Это обстоятельство и является одним из основных критериев классификации моделей коммуникации. Другим основанием классификации, на основе которого строятся простейшие модели, выделяются четыре основных компонента коммуникации (источник, сообщение, канал, получатель).

Исследователи структурируют модели коммуникации по различным основаниям (социологические, психологические, семиотические). Г.Г. Почепцов выделяет марксистские, литературные, театральные, герменевтические, фольклорные, культурологические, прагматические, нарративные, текстовые, философские, игровые, антропологические, вещественные, деконструктивистские, постструктуриалистские, математические, кибернетические, разведывательные, конфликтологические и др. коммуникации. Очевидно, что все отмеченные модели коммуникации, кроме как по отмеченным основаниям, можно проструктурировать по функциям, содержанию, форме, целям и задачам.

Как мы уже отмечали, коммуникация это с одной стороны система, а с другой - и действие, и взаимодействие, и процесс. Для каждой из отмеченных коммуникаций строятся свои модели. В простейшей модели коммуникации в виде действия источник коммуникации посылает сигнал, который принимает адресат. Обратная связь в таком виде коммуникации отсутствует.

В ставшей классической модели коммуникации американского политолога Г. Лассуэлла элементы коммуникации включены в модель в порядке ответа на вопрос: «КТО - сообщает ЧТО - по какому КАНАЛУ - КОМУ - с каким ЭФФЕКТОМ?».

Большую известность получила линейная модель Шеннона-Уивера (Клод Шеннон и Уоррен Уивер - инженеры фирмы «Bell Telephone»), построенная по тому же принципу. Она смоделирована на основе изучения эффективности распространения радиоволн и сигналов в телефонном кабеле. Модель включает источник информации, передатчик, сигнал, канал, приемник, цель сообщения, источник помех.

В коммуникационной модели профессора Уильбура Шрамма сигнал взаимодействует с социальной средой, превращаясь в сообщение. Коммуникацию У. Шрамм определил как акт установления контакта между отправителем и получателем с помощью сообщения. При этом предполагается, что отправитель и получатель имеют общий смысл, позволяющий кодировать и отсылать сообщение, которое адресат в состоянии принять и расшифровать.

В известной кибернетической модели Норберта Винера управленческая информация, возвращаясь к источнику, стремится противодействовать отклонению управляемой величины от управляющей. Винер рассматривает стабилизирующиеся системы не только на техническом, но и на общественном уровне. Общественная система также функционирует оптимально, если по каналу обратной связи возвращается на ее вход достоверная информация, способная вызвать противодействие нежелательным отклонениям. Как показали исследования, проведенные американскими учеными М. Яновитца и У. Дилэни, сообщения, идущие по каналу обратной связи в значительной мере подвержены преднамеренному искажению коммуникантами более низкого уровня по различным соображениям. В результате руководители более высокого ранга имеют весьма смутное представление о том, какое воздействие оказала на подчиненные структуры управленческая информация. Кроме того, часть информации, полученной по каналу обратной связи умышленно подавляется или сознательно интерпретируется не точно. В целях получения максимально полной информации по каналу обратной связи многие организации используют ящики предложений, телефоны доверия и др.

Джон Рили и Матильда Вайт в своей модели выделяют три компонента процесса коммуникации: коммуникатора, реципиента и сообщение. Эти компоненты они помещают в трехуровневую социальную структуру - социальная группа, социальный институт, социум в целом.

Давид Берло помещает источник и получателя сообщения в социально культурную среду которая воздействует на содержание сообщения посредством обратной связи. Он вычленяет пять возможных каналов коммуникации (зрительный, слуховой, осязательный, вкусовой, обонятельный). По его мнению успех коммуникации определяется совпадением установок и знаний у источника и адресата. Модель удобна для анализа содержания сообщения.

Отечественный специалист по семиотике Юрий Воронцов в линейную модель коммуникационного процесса, включающую пятнадцать компонентов, ввел дополнительно различные фильтры и поля:

1.Источник коммуникации.

2.Коммуникатор.

3.Сообщение.

4.Коммуникационный канал.

5.Коммуникант.

6.Экстра-лингвистический параметр сообщения.

7.Источник механических помех.

8.Источник семантических помех.

9.Классовые и социальные фильтры.

10.Личностно-индивидуальные фильтры.

11.Семантические поля.

12.Поля коммуникационной обстановки.

13.Потери информации.

14.Обратная связь «коммуникант-коммуникатор».

15.Обратная связь «коммуникант - источник информации».

Руководитель Анненбергской школы коммуникативистики Джорж Гербнер рассматривает четыре компонента модели: события, получателя, сообщения, сигнала. В качестве прямых и обратных связей действуют такие формы как доступ к каналам коммуникации, отбор содержания сообщения, медиаконтроль. Эта модель удачно отражает начальный этап генерации сообщения. Средний этап процесса коммуникации описывает так называемая модель «информационных привратников» Курта Левина. «Информационные привратники» - люди, которые служат воспринимателями и интерпретаторами новостей для своей малой группы. Информационные привратники оценивают входящий поток сообщений на основе собственных критеоиев степени важности новостей.

Эта теория в последующем была развита Стюартом Худом. Согласно утверждению Худа важность наличия информационных привратников в средствах массовой коммуникации и обществе состоит в возможности реализовать через них политические интересы среднего класса.

Линейные модели, благодаря упрощениям, упрощают понимание последовательности событий. Однако в реалии коммуникация представляет собой сложное многоуровневое и не всегда последовательные действия субъектов, обменивающихся информацией. Не всегда информация создается в одном месте, а потом, через какое-то время принимается в другом месте получателем, как, например это происходит при обмене сообщениями с помощью технических средств. Линейные модели в большинстве случаях не отражают реальное состояние системы. На практике же часто происходит не просто последовательный обмен информацией, а протекают более сложные процессы, вовлекающие в свою структуру не только людей, а их мысли, чувства, отношения, социальный опыт, эмоционально-психическое состояние и многое, многое другое. Иначе, между коммуникантами располагается актуальная социальная ситуация.

Наиболее распространенная нелинейная модель коммуникации разработана Теодором Ньюкомбом. Модель имеет вид равностороннего треугольника, вершины которого составляют коммуникант, коммуникатор и социальная ситуация. Взаимодействие коммуниканта с коммуникатором осуществляется как с учетом социальной ситуации, так и без учета таковой. Если коммуниканты сориентированы друг к другу положительно, то они будут стремиться к совпадению своих отношений к рассматриваемой ситуации. При негативном отношении друг к другу отношение коммуникантов к рассматриваемой ситуации не будет совпадать.

В модели Уэстли - МакЛина в качестве четвертой вершины геометрической фигуры рассматривается редакторская функция коммуникации. Они ввели в модель различия отдельных ролей. Подчеркнули значение обратной связи и обмена информацией с внешней общественной средой. Введение функции обратной связи делает модель циркулярной.

В циркулярной коммуникации в отличие от линейной человек одновременно и постоянно выступает и как источник, и как получатель информации. Здесь линейная модель трансформируется в непрерывный процесс коммуникации. Первым циркулярную модель коммуникации представил немецкий коммуникативист Г. Малецке. В традиционных компонентах коммуникации (коммуникатор, сообщение, получатель, медиум) под медиумом он подразумевает одновременно и каналы коммуникации, и информационный носитель. Г. Малецке вводит понятие «имиджа коммуникатора» и «имиджа получателя». В области обратных связей рассматривает давление на коммуникатора содержания сообщения и медиума, а медиума - на получателя. С точки зрения получателя он выделяет четыре уровня анализа: структурный, социального окружения, принадлежности к аудитории и самоимиджа. Для коммуникатора дополнительно рассматривает характер влияния медиа-контекста и анализ деятельности команды коммуникатора.

Другая циркуляционная модель, представляющая собой двухуровневую систему окружностей, была предложена Элизабетом Андерсом, Лорином Стаатсом и Робертом Бостромом. На первом уровне (круге) создаются стимулы для обмена в режиме «сообщение-ответ» между отправителем и получателем во втором уровне системы.

На практике часто передача массовой информации от коммуникатора к реципиенту осуществляется не сразу ко всем потребителям информации. Прежде всего, в силу обладания рядом качеств лидеры принимают, осмысливают информацию раньше, чем масса людей. На следующей ступени уже сами лидеры начинают активно распространять полученную информацию среди своей общественности. Поскольку с их мнением считается большинство из окружения, то посредничество лидеров при передаче массовой информации от источника (средств массовой коммуникации) к ее получателю становится главным инструментом формирования общественного мнения.

Такая двухступенчатая (многоступенчатая) модель коммуникации впервые была обоснована в 1940 году во время проведения избирательной кампании в штате Огайо (США), а более подробно разработана при изучении механизмов формирования общественного мнения в г. Декатуре (штат Иллинойс) в 1955 году. Социологи П. Лазарсфельд и Р. Мертон предположили, что сообщение, посланное аудитории, достигает вначале наиболее авторитетного члена группы. Исследования подтвердили предположение о том, что при усвоении содержания полученной информации люди склонны прислушиваться прежде всего к тем, кто для их окружения является наиболее влиятельным и компетентным. Такими лидерами чаще являлись неформальные лидеры. Определенное суждение, предлагаемое аудитории средствами массовой информации, приводится в конкретное действие, чаще всего, посредством механизма межличностных коммуникаций. Причем наибольшее влияние на принятие решение оказывают лидеры. Они, в свою очередь также имеют собственных «лидеров мнений» и обращаются к ним за нужной информацией. «Лидеры мнений» становятся связующим звеном между различными средствами массовой коммуникации и массой. Они не просто активнее в использовании масс-медиа, но принимают активное участие в деятельности политических партий и организаций.

Сообщения в системе массовых коммуникаций склонные идти «на поводу» аудитории, т. е. аудитории дается та информация, которая нужна ей и понятна. Иначе она не будет включена в систему коммуникаций. Так аудитория проявляет свою гомогенность (однородность), а исходная информация вступает во взаимодействие со всей массой людей и с каждым в отдельности. Однородность людей как членов массы реализуется через поведение людей. В то же время люди входят в состав различных слоев, страт, групп, институтов общества, т. е. составляют неоднородное по структуре сообщество. Тем не менее, «люди, становясь членами массы, начинают вести себя независимо от ролей, определяемых их социальным положением». ... Аудитория массовой коммуникации оказывается, таким образом, весьма специфическим образованием, не совпадающим с социальными группами, с человеческими общностями, устойчиво воспроизводящимися в пределах той или иной социальной структуры».

Среди объемных моделей определенное распространение получила мозаичная модель Л. Бейкера, состоящая из маленьких кубиков, четыре грани которых соответствуют источнику, получателю, посланию и каналу коммуникации. Все кубики объемной системы соприкасаются четырьмя гранями.

Другую модель объемной коммуникации представляет спиральная модель Фрэнка Дэниса. В ней коммуникационный цикл не замыкается, коммуникация продвигается вперед, повторяя пройденные этапы развития на новом уровне.

Одной из разновидностей объемной модели является диффузная модель Э. Роджерса. По мнению автора модели в системе массовой коммуникации нет необходимости влиять сразу на всех. Важно прежде всего убедить критические пять процентов. Когда пропагандируемая идея овладевает умами одной пятой части населения, дальше она «растекается» сама по всем уровням объемной социальной структуры и ее уже невозможно остановить. Любая новая идея проходит через шесть этапов: внимание, интерес, оценка, принятие, подтверждение. Э. Роджерс реципиентов по степени восприимчивости инноваций разделил на пять типов: инноваторы; ранние принимающие; раннее большинство; позднее большинство; поздние принимающие. Инноваторы, способные сразу «схватывать» новые идеи, составляют 2,5 %. Большинство лидеров мнений формируются из числа ранних принимающих, составляющих 13,5% населения. С этой категорией людей советуются при принятии каких-либо решений. Раннее большинство, включающее в себя 34% населения, принимает новые идеи чуть раньше чем их примет среднестатистический гражданин. Только после того, как среднестатистический гражданин признает новую идею, 34 % скептиков, составляющих позднее большинство, примут ее. И, наконец, 16% населения (поздние принимающие) подозрительно относится к новым идеям.

Однородность аудитории создает основу для формирования массовых коммуникаций и гомогенной модели коммуникации. Гомогенная модель строится в соответствии с классическим индивидуализмом. Средства массовой коммуникации поставляют аудитории определенную информацию, сформированную в виде определенных посылок. Далее в системе внутриличностной и межличностных коммуникаций эта посылка принимается или отвергается. Дискретность в гомогенной модели обозначает наличие атомической структуры, в виде составляющих (индивидуумов), не нарушающих однако однородность массы в плане выражения своего мнения по поводу чего-либо.

Модель социального атомизма в системе массовых коммуникаций, разрабатываемая автором, строится на принципах целостности и конструктивной завершенности элементов, входящих в коммуникативную систему. Любое устойчивое взаимодействие между социальными группами или формализованными структурами может быть представлено в виде модели социального атомизма, если коммуникаторы в ней представляют собой достаточно структурированную и самостоятельную форму.

К. Барнлундом рассмотрена трансактная модель коммуникации на уровне личности. По его мнению процесс коммуникации ставит одновременно и эволюцию смысла сообщения и уменьшении степени неопределенности. В качестве составных частей модели выделяются личность, сообщение, процессы кодирования-декодирования и четыре типа сигнала: общественного уровня, личностного уровня, вербальные и невербальные. Сигналы общественного уровня - это воздействие на личность факторов окружающей социальной среды, личностные сигналы характеризует взаимодействие личности с другими людьми. Поведенческие сигналы отображают вербальные и невербальные реакции удачно раскрывают конечный этап коммуникации - переход коммуникации в интраперсональную стадию.

Семиотические модели коммуникации реализуют информационную, экспрессивную и прагматические функции коммуникации. Информационная функция отражает способность сообщать информацию о предметах, явлениях, действиях и процессах. Экспрессивная функция выражает как смысловую, так и оценочную информацию о реалиях окружающей действительности. Прагматическая функция направлена на передачу коммуникативной установки, рассчитывающую на адекватную реакцию реципиента в соответствии с социальной речевой нормой.

В модели Густава Шпетта в понятие смысла вкладывается предметно-объективное, либо психологически-субъективное. Предметно-объективный смысл вкладывается в слово как в знак, подлежащий истолкованию, а психологически-субъективная составляющая указывает только намерения, желания, представления коммуникатора. Шпетт разграничил значение и смысл, вкладывая в значение многозначный набор, фиксируемый в словарях, а в смысл как единственное понимание, которое возникает в данном речевом контексте. Шпетт считает, что сообщение является стихией сознания, в которой живет и движется понимание. Слово с семиотической точки зрения рассматривается как специфический тип знака. Действия и поступки в данной модели рассматриваются как не как следствия причин, а как знаки, за которыми скрывается известный смысл., т.е., когда они встраиваются в контекст ситуации, предопределяющей место и положение данного поступка. Слово в модели Шпетта воспринимается многозначно лишь до тех пор, пока оно не употреблено для передачи значения. «теория сова как знака есть задача формальной онтологии, или учения о предмете, в отделе семиотики. Слово может выполнять функции любого другого знака, и любой знак может выполнять функции слова. Любое чувственное восприятие любой пространственной и временной формы, любого объема и любой длительности может рассматриваться как знак и, следовательно, как осмысленный знак, как слово».

В отличие от социальных знаков, так называемые «знаки второй категории» рассматриваются как составные части самого переживания, самой эмоции. «За каждым словом автора мы начинаем теперь слышать его голос, догадываться о его мыслях; подозревать его поведение. Слова сохраняют все свое значение, но нас интересуют некоторый как бы особый интимный смысл, имеющий свои интимные формы».

Роман Якобсон выстраивает модель речевой коммуникации в виде шести функций языка. Между коммуникатором и реципиентом он помещает контекст, сообщение, контакт, код. Эти шесть элементов модели находятся в различных видах связей и отношений с функциями языка.

Экспрессивная функция связана с коммуникатором и выражает его отношение к исходящей речи. Одно и то же содержание может иметь множественный интонационно-эмоциональный оттенок.

Метаязыковая функция имеет непосредственную связь с кодом. С его помощью можно узнать значение слова через описание его содержания, не зная само слово, например - показав предмет.

Когнитивная функция сориентирована на контекст и реализуется посредством обращения непосредственно к объекту, о котором сообщается.

Конативная функция выражает непосредственное воздействие на сторону, принимающее сообщение, например, используя повелительное наклонение.

Фатическая функция реализует цели поддержания контакта, не обращая особого внимания на содержание.

Поэтическая (риторическая)функция в большей степени ориентируется на форму, чем на содержание.

Итальянский семиотик Умберто Эко, однако, считает, что далеко не все коммуникативные феномены можно объяснить, используя лишь семиотические категории. Если с помощью лингвистических категорий описывается то, чего на самом деле не было, то по мнению У. Эко порождается ложь. У. Эко и Ю. Лотманом отмечается, что в визуальных коммуникациях нельзя вычленить дискретные смыслообразующие элементы. Их компоненты ничего не значат сами по себе, а проявляются лишь в контексте.

Модель эстонского профессора Юрия Лотмана, видного представителя тартуско-московской семиотической школы, отрицает возможность существования абсолютно одинаковых кодов и одинакового объема памяти у произносящего речь и слушающего ее из за их неэквивалентности. Коды участников коммуникации лишь имеют множество пересечений. Художественный текст особо четко обнаруживает такую расхожесть кодов. Так, при многократном обращении к одному и тому же литературному тексту появляются новые знания. Ю. Лотман рассматривает два случая увеличения информации у индивида или коллектива. В одном случае она поступает полностью извне, а в другом извне поступает лишь определенная часть информации, которая играет роль катализатора, вызывающего возрастание информации внутри сознания реципиента. Например, в фольклоре информация не может восприниматься получателем лишь в пассивной форме - он одновременно является наблюдателем и творцом, способным наращивать информацию. Ю. Лотман отмечает, что в фольклорной коммуникации в отличие от «высокого искусства» получатель информации вносит свое в художественно-коммуникативный процесс.

Владимир Пропп в своей книге «Морфология сказки» выделяет функции, примененные к персонажам данной сказки, могут быть отнесены к другому персонажу в ином произведении. В качестве функций, например, могут быть выделены отлучка, запрет, нарушение, и пр. Причем аксиоматика коммуникации требовала определенных ограничений: должно быть строго ограничено число функций и оно должно быть постоянным; последовательность функций должна быть сохранена.

Типология коммуникаций

Социальная коммуникация в процессе своего осуществления решает три основных взаимосвязанных задачи:

1) интеграцию отдельных индивидов в социальные группы и общности, а последних- в единую и целую систему общества;

2) внутреннюю дифференциацию общества, составляющих его групп, общностей, социальных организаций и институтов;

3) отделение и обособление общества и различных групп, общностей друг от друга в процессе их общения и взаимодействия, что приводит к более глубокому осознанию ими своей специфики, к более эффективному выполнению присущих им функций.

Важное значение имеет типологизация коммуникационных взаимодействий . Она может проводиться по нескольким основаниям. В зависимости от содержания этих процессов они подразделяются на:

Информативные;

Управленческие;

Акустические;

Оптические;

Тактильные;

Эмотивные;

По модальности воплощения коммуникативных взаимодействий и их направленности они различаются следующим образом:

Сообщение побудительно-информационного порядка;

Экспрессивно-эмоциональные взаимодействия;

В соответствии с уровнем, масштабами и контекстом коммуникации подразделяют на следующие типы:

Традиционная;

Функционально-ролевая;

Межличностная;

Групповая;

Массовая;

По средствам выражения коммуникационные взаимодействия можно распределить на:

Символически-знаковые и предметно-знаковые;

Паралингвистические;

Гипносуггестивные;

По формам выражения коммуникационные взаимодействия можно распределить на:

Вербальные;

Невербальные;

Заключение

Так как человеческим существам приходится приспосабливаться к своей окружающей среде, им необходима способность к общению друг с другом. И действительно, любое социальное взаимодействие предполагает коммуникацию. Коммуникация - это процесс, с помощью которого люди передают друг другу информацию, идеи, мнения и душевные состояния. Она включает в себя все те вербальные и невербальные процессы, с помощью которых человек посылает и принимает сообщения. Не имея способности общаться, человек оказался бы заперт в собственном частном мирке. Коммуникация позволяет нам установить «общность» друг с другом, объединяя «отправителя» и «получателя» сообщения. Это неотъемлемый механизм, с помощью которого люди добиваются социальных целей. Коммуникация помогает людям координировать сложную групповую деятельность и является выражением институциональной жизни.

Список литературы

1. Социология. Под редакцией проф. Ешукова А.Н. Минск, «Тетра Системс» 2000г.

2. Социология. Экзаменационные ответы. Ростов на Дону «Феникс» 2001г.

3. Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации: Учеб. пособие. - СПб.: Михайлов, 2002. - 460 с.

4. Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации. М.: Центр, 1998.

5. Мечковская Н.Б. Коммуникативная деятельность человека. Функции языка и речи // Социальная лингвистика. М.: Аспект-пресс, 1996.

6. Якобсон Р.О. Язык в отношении к другим системам коммуникации // Избранные работы. М.: Прогресс, 1985.

7. Болотова А.К. , Жуков Ю.М. , Петровская Л.А. Социальные коммуникации. Учебное пособие. М.: Гардарики, 2008 г, 279 с.

8. Куницына В. Н., Казаринова Н. В., Погольша В. М. Межличностное общение. СПб.: Питер, 2001.

9. Богомолова II.П., Мельникова О.Т. Отношение аудитории к коммуникатору как фактор эффективности коммуникативного воздействия. // Оптимизация речевого воздействия. М., 1990.

10. Подгурецки Ю. Социальная коммуникация. М, «Гелиос АРВ» ,2006

11. Смелзер Н. Социология. Пер. с англ. М.: Феникс, 1994.

12. Соколов А.В. Введение в теорию социальной коммуникации. - СПб, 1996.

Приложение

Тема: «Дегуманизация культуры среди жителей г.Самары»

Цель:

1. Выявить на сколько произошел упадок культуры местного населения.

2. Определить изменение отношений между людьми с точки зрения культуры.

Задачи:

1. Определить соотношение людей менее и более приобщенных к культуре.

2. Определить наиболее популярные виды культурного времяпровождения.

3. Определить уровень культурного общения между людьми.

4. Узнать мнение населения по вопросу: «Происходит ли дегуманизация культуры» и на сколько эта тема актуальна в наши дни.

Гипотеза:

Около 20% местного населения приобщены к культуре, в основном это люди старшего поколения.

Наиболее популярным видом времяпровождения является отдых на природе.

Уровень культурного общения между людьми - средний.

Дегуманизация культуры происходит и эта тема в наши дни актуальна.

Анкета

1. Имя _________________________

а) мужской б) женский

3. Ваш возраст __________________

4. Посещаете ли Вы театр (оперу, балет и т.д.) по собственному желанию?

а) да б) нет

5. Как часто вы посещаете театр (оперу, балет и т.д.)?

а) несколько раз в год б) раз в неделю в) реже одного раза в год

г) раз в месяц д) я не хожу в театр (оперу, балет и т.д.)

6. Как часто Вы читаете книги?

а)раз в месяц б)постоянно в)вообще не читаю

г)раз в неделю по необходимости

7. Посещаете ли Вы библиотеки?

а)да, по собственному желанию б)да, по необходимости в)нет

8. Посещаете ли Вы музеи, картинные галереи и как часто?

а)да, раз в год б)да, реже одного раза в год в)да, раз в месяц г)нет

9. Довольны ли Вы количеством культурных заведений (мест) в вашем городе?

а)да б)нет

Если «нет», то чтобы Вы хотели видеть в своем городе? (напишите)

_____________________________________________________________

10. Знаете ли Вы историю и культуру своего города?

а)знаю, в общих чертах б)не знаю, но хотел бы изучить

в)знаю, достаточно хорошо г)не знаю, мне это не нужно

11. Посещаете ли Вы праздничные мероприятия (государственные, национальные)?

а)да б)нет

Если «да», то для чего Вы их посещаете?

а)отдохнуть и развлечься б)соблюдаю культурные традиции

в)повидать старых знакомых г)другое (напишите)

______________________________

12. Бросаете ли Вы мусор (фантики от конфет, пластиковые бутылки и т.д.) на улице?

а)да, когда нет урны б)нет, буду искать урну (мусорный бак и т.п.)

в)да, постоянно г)нет, в любом случае д)затрудняюсь ответить

13. Уступаете ли Вы место пожилым людям или женщинам с детьми в общественном транспорте?

а)да б)нет

14. Употребляете ли Вы в разговоре выражения из нецензурной лексики?

а)да, постоянно б)нет в)да, иногда г)случайно

15. Вы обращаетесь к незнакомому человеку, Вашему сверстнику. Как Вы к нему обратитесь?

16. Торопясь в нужное Вам место, на улице Вы сбиваете прохожего, и он роняет сумочку (папку с документами и т.п.). Вы

а)извинитесь и поможете собрать вещи б)сразу же убежите

17. Вы нечаянно наступили незнакомому человеку на ногу. Он начинает Вас ругать, указывать на Вашу неуклюжесть и т.п. Ваши действия:

а)извинитесь и отойдете в сторону б)извинитесь и попытаетесь оправдаться

в)извинитесь и укажете этому человеку, что он неподобающе себя ведет

г)также попытаетесь нахамить ему

18. Вы заходите в магазин, где видите немалую очередь покупателей. Будете ли Вы ждать своей очереди или «влезете» без очереди?

а)подожду своей очереди б)подожду, если очередь будет маленькая

в)«влезу» без очереди г)извинюсь и спрошу, можно ли мне без

очереди, т.к. очень спешу

19. Знаете ли Вы правила этикета?

а)знаю довольно хорошо б)не знаю, но хотел бы узнать

в)знаю в общих чертах г)не знаю, мне это не нужно

20. Вы что-то празднуете и шумите дольше положенного времени (позже 23:00 часов). Как Вы отреагируете на просьбу соседей, прекратить этот шум?

а)прекратите гуляния б)проигнорируете эту просьбу

в)постараюсь вести себя потише

г)заявите, что такой праздник только один в году, и продолжите гуляние

д)затрудняюсь ответить

21. Вы любите отдыхать на природе?

а)да б)нет

22. Если бы Вам предложили отпраздновать какой-нибудь праздник, то, какое бы место Вы выбрали?

а)кафе, ресторан б)выезд на природу в)развлекательный клуб г)дом

23. Отдыхая на природе, Вы оставляете мусор?

а)да б)нет

24. Сколько раз в год Вы отдыхаете на природе?

а)менее 5 раз б)более 20 раз в)5 - 20 раз г)ни разу, нет возможности

25. Напишите Ваше любимое место отдыха

___________________________________________________________

26. Чтобы ответить на следующие вопросы, прочитайте определения:

Дегуманизация -- ослабление человеколюбия, справедливости в общественной жизни; непризнание и неуважение общечеловеческих ценностей, невнимание к людям.

Актуальность - важность, значительность чего-либо в настоящее время.

По Вашему мнению, происходит ли дегуманизация культуры?

а)да б)нет

27. Как Вы думаете, актуальна ли тема дегуманизации культуры?

а)неактуальна вообще б)скорее неактуальна, чем актуальна

в)скорее актуальна, чем неактуальна г)очень актуальна

д)актуальна, но не выделяется из общего числа проблем

е)затрудняюсь ответить

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Понятие и функции электронной коммуникации. Коммуникация как научная категория. Глобальная система Интернет как вид электронной коммуникации. Субъективный взгляд на проблему социальной коммуникации. Я и социальная память.

курсовая работа , добавлен 19.11.2006

Структура социальной деятельности, модели и формы социальной коммуникации, комплексное использование специализированных коммуникативно-информационных средств. Структура организации знаков, нормы и принципы построения сообщения, невербальная коммуникация.

тест , добавлен 29.04.2010

Основы, понятие, суть, и виды социальной коммуникации. Реклама как элемент социальной массовой коммуникации и её функции. Реклама как модель, вид и канал социальной коммуникации. Сущность и информационно-коммуникативные функции социальной рекламы.

курсовая работа , добавлен 04.02.2009

Понятие социальной коммуникации как межнаучная сфера. В его разработке участвуют науки: герменевтика, лингвистика, логика, психология, социология, философия, эстетика. Обобщающая метатеория социальной коммуникации. Изучение коммуникаций в малых группах.

реферат , добавлен 02.03.2009

Коммуникация как компонент социального взаимодействия. Становление понятия "коммуникация" в социально-гуманитарном знании. Виды и функции социальной коммуникации. Изменение характера и роли коммуникации в современном обществе: социокультурный контекст.

курсовая работа , добавлен 25.12.2013

Массовая коммуникация как средство формирования "моделей" социальной реальности. Основной континуум науки о коммуникации в XXI веке. Наиболее важные аспекты развития медиасистем XXI века. Пути развития теории коммуникации в контексте новых технологий.

реферат , добавлен 26.06.2011

Литература, журналистика и СМИ, кинематограф и музыка как каналы социальной коммуникации в период тоталитаризма. Архитектура как канал социальной коммуникации в период сталинского тоталитаризма. Особенности использования каждого из этих средств.

курсовая работа , добавлен 25.08.2012

Характеристики массовой и межличностной коммуникации. Типологии и классификации основных средств массовой информации и коммуникации. Функции СМИ в политической системе и обществе. Государственное регулирование деятельности средств массовой коммуникации.

курс лекций , добавлен 10.10.2010