770 орудий

924 орудий

1 900 убито, 275 пропало без вести, 6 800 ранено

5 735 убито, 7 925 пропало без вести, 8 440 ранено, 22 000 попали в плен и 116 орудий

Битва при Садовой (или при Кёниггреце , нем. Schlacht bei Königgrätz ) произошла 3 июля года и была самым крупым сражением австро-прусской войны 1866 года , кардинально повлиявшим на течение войны.

Ход сражения

Австрийская Северная армия (215 тыс. человек при 770 орудиях) занимала позиции на высотах юго-восточнее деревни Садова (ныне в Чехии), когда к ней подошли Эльбская и Силезская прусские армии (221 тыс. человек, 900 орудий) под командованием короля Вильгельма I . 3 июля Эльбская армия частью сил обошла левый фланг австрийцев, а Силезская нанесла удар по правому флангу и тылу. Под угрозой окружения генерал Л. Бенедек начал отвод своих войск под прикрытием 170 пушек, расположенных в 4 км северо-западнее Кёниггреца (ныне Градец-Кралове). Однако плохо организованное отступление на ограниченном пространстве междуречья вскоре превратилось в беспорядочное бегство. Прусские войска своевременно не организовали преследование, и только это спасло Северную армию от полного уничтожения.

3 июля произошло решающее сражение в районе Кёниггреца (см. Садовая ), в котором участвовали 221 000 пруссаков и 215 000 австрийцев. Генерал Бенедек не организовал разведки местности и не смог наладить взаимодействие своих корпусов. Важную роль сыграло превосходство пруссаков в артиллерии. В многонациональной австрийской армии многие народы не хотели воевать за Габсбургов. Сотни и даже тысячи итальянцев и румын дезертировали прямо на поле боя у Садовой. Расстроенная австрийская армия не выдержала прусских атак и в беспорядке отступила, потеряв, вместе с союзными саксонскими войсками, убитыми и ранеными около 15 000 и 22 000 пленными и дезертирами, а также 116 (по другим даным 187) орудий - почти в 5 раз больше, чем пруссаки, потери которых не превышали 9 000 человек.

В сражении прусские войска под командованием Мольтке разгромили австрийцев, что определило исход австро-прусской войны, отстранившей Австрию от германских дел. Началось объединение Германии под властью Пруссии.

Крупнейшей фигурой на политической арене Европы во второй половине XIX в. стал «железный канцлер» Отто Бисмарк. В этом человеке удивительно сочеталась показная грубость с проницательностью, милитаризм – со здравомыслием. Бисмарк в отличие от его наследников на германском политическом Олимпе никогда не увлекался войной ради войны. Он ставил себе совершенно конкретные и достижимые цели, стремился не воевать тогда, когда это могло принести большие потери. Главной его задачей в 60-70-е гг. XIX в. было объединение Германии. И он решил эту задачу с помощью трех войн – против Дании, Австрии и Франции.

Германский союз, образованный в 1825 г., предоставлял всем входящим в него государствам широкую свободу в определении своей внутренней и внешней политики. Союз не был единым государством. Независимость мелких и средних государств основывалась на соперничестве двух ведущих держав союза – Пруссии и Австрии. Призванный в 1862 г. встать во главе прусского правительства Бисмарк был решительным сторонником войны с Австрией, дабы принудить последнюю выйти из Германского союза, а затем перейти к объединению германских государств при гегемонии Пруссии. В первую очередь, чтобы не задевать рейнские интересы Франции, канцлер намеревался объединить только северогерманские государства.

Совместно с Австрией в 1864 г. Пруссия завоевала у Дании области с преимущественно немецким населением – Шлезвиг, Гольштейн и Лауэнбург. Бисмарк рассматривал проблему управления герцогствами как возможность вытеснить империю Габсбургов из Германского союза. Момент был выбран удачно: у Австрии возникли проблемы с итальянскими владениями и с Венгрией, ее бюджет оказался убыточным, а австрийские граждане требовали реформ. Первым шагом по осуществлению плана Бисмарка было подписание Гаштейнской конвенции (1865). Пруссия присоединила к себе Лауэнбург и получила право на управление Шлезвигом; Австрии предоставили контроль над Голыптейном.

Внешнеполитическая ситуация была благоприятна для прусского канцлера. Россия, занятая внутренними реформами, давно находилась в конфронтации с Австрией; Александр II был обязан Бисмарку за поддержку в подавлении недавнего польского восстания.

Англия переживала период пониженного интереса к европейской политике. Наполеон III интересовался только землями на Рейне, и Бисмарку удалось добиться его нейтралитета. На свою сторону Пруссия привлекла Италию, жаждавшую отобрать у Австрии Венецию. Таким образом, Австрии пришлось сражаться на два фронта.

Бисмарк обвинил Австрию в нарушении условий Гаштейнской конвенции (Австрия не пресекала антипрусской агитации в Гольштейне). Когда Австрия поставила этот вопрос перед Союзным сеймом, Бисмарк предупредил сейм, что этот вопрос касается только Пруссии и Австрии. Союзный сейм, тем не менее, продолжал обсуждать эту проблему, и Бисмарк аннулировал конвенцию и представил в Союзный сейм предложение по преобразованию Германского союза и исключению из него Австрии. Он выдвинул официальную программу объединения с резким ограничением суверенитета отдельных германских государств, с созданием единого парламента, с объединением всех вооруженных сил под руководством Пруссии. Эта программа, естественно, оттолкнула большинство средних и мелких германских монархий. Предложение Бисмарка сейм отверг.

Канцлера очень беспокоило внешнее оправдание намечающейся войны. Он повернул дело таким образом, что Австрия первой объявила мобилизацию. На стол австрийского императора «случайно» попала схема предстоящего прусского вторжения, составленная выдающимся военным стратегом Мольтке. Австрии требовалось больше времени для мобилизации (в лоскутной многонациональной империи полки пытались держать подальше от мест их набора). Как только Австрия начала сосредоточение полков у границ, у Пруссии были развязаны руки – она начала «справедливую» войну.

В течение всей войны Пруссии удалось мобилизовать 664 тысячи человек. При этом за 334 тысячами полевой армии находилось около 300 тысяч второго эшелона. Австрия же смогла мобилизовать приблизительно равную по численности полевую армию, но практически лишенную второго эшелона. Союзница Пруссии Италия выставила 165 тысяч войск. Ее действия, однако, были лишены решительности, поскольку Австрия (через посредничество Наполеона III) обещала отдать Венецианскую область при любом исходе войны. Это не предотвратило вступления Италии в войну, но и не настраивало ее военное руководство на ожесточенную борьбу. Впрочем, Австрии все равно пришлось держать на итальянском фронте значительные силы.

Немецкие союзники Австрии располагали в общем армией приблизительно в 140 тысяч человек. Однако когда Австрия, Пруссия и Италия в апреле приступили к вооружению, эта армия оставалась размобилизованной. 7 июня прусские войска приступили к изгнанию австрийцев из Голыптейна, 11 июня австрийский посол был отозван из Берлина. Только 14 июня по требованию Австрии бундестаг (совет Германского союза во Франкфурте-на-Майне) постановил мобилизовать 4 корпуса. Это решение Пруссия восприняла как объявление войны и уже на следующий день начала воевать с союзом. Заблаговременно приведены в готовность были только саксонские войска, которые отошли из Саксонии в Богемию – навстречу австрийской армии. Таким образом, единственной реальной помощью, которую получила Австрия от немецких союзников, был 23-тысячный саксонский корпус.

Перед Пруссией стояла задача вооруженной борьбы на трех немецких театрах. Главный фронт против нее образовали Австрия и Саксония, выставившие до 260 тысяч войск. Другой театр представляли Ганновер и Гессен, союзные Австрии государства, вклинившиеся в Северную Германию и вызывавшие чересполосицу владений Пруссии. Третьим театром являлся южногерманский.

Несколько быстрых прусских маршей решили судьбу гессенского курфюрста и ганноверского короля. Немецкие союзники в большинстве своем не смогли сколько-нибудь серьезно потревожить пруссаков. Главным было разбить австрийцев и саксонцев.

Развертывание основной массы войск против главных противников Мольтке провел отличным от наполеоновских традиций способом. Он учел новый фактор – железные дороги. Согласно существовавшим правилам пруссакам надо было бы собрать основную массу войск в Верхней Силезии, в наиболее выдвинутом внутрь Австрии углу своей территории, чтобы всего в несколько переходов достичь австрийской столицы. Но Мольтке учел, что переброска по железным дорогам Пруссии всех войск именно сюда займет очень много времени и инициатива может перейти к Австрии, которая, несмотря на медлительность мобилизации, могла нанести превентивный удар. Прусское командование решило высаживать войска на конечных станциях всех пяти железных дорог страны. В результате фронт развернулся на 420 км. Здесь отразилась постепенная перемена в способе ведения войны. При появлении дальнобойного нарезного оружия уменьшалась необходимость держать войска вместе, локоть к локтю. Огневая поддержка могла теперь осуществляться и довольно отдаленными частями. Наоборот, увеличение колесного транспорта в обозах, увеличение численности войск делало передвижение сосредоточенными колоннами исключительно неудобным, дороги становились узким местом, естественные и искусственные препятствия было труднее преодолевать, войскам было сложно найти ночлег, обеспечить себя продовольствием. Колонна вытягивалась в длинную кишку: когда первые отряды достигали какого-то пункта, последние находились еще в четырех переходах от этого места.

Кроме того, развитие телеграфа увеличивало возможности оперативного командования, передвижения больших масс на поддержку друг другу. Мольтке усилил эти явления еще и тем, что давал не конкретные приказы, а самые общие директивы, предоставляя большую самостоятельность командирам отдельных соединений. Все это привело к тому, что прусская армия отказалась от движения глубокими колоннами, а наступала широко растянутым фронтом. Такое наступление определило и еще одну стратегическую особенность планов Мольтке. В отличие от многих предшественников, прусский стратег стремился не соединять две части армии до последнего момента.

Вместо наполеоновского шила получались клещи, бившие во время генерального сражения сразу с флангов, а не соединявшиеся перед боем в один кулак перед фронтом противника.

Австрийцы обладали прекрасной артиллерией и неплохо подготовленными солдатами, но в ряде моментов сильно уступали противнику. Австрийское ружье Лоренца заряжалось с дула, прусское нарезное ружье Дрейзе – с казенной части. Пруссаки могли вести огонь и лежа, австрийцам приходилось стрелять только стоя. Дальнобойность ружья Дрейзе была больше. Это было одним из решающих факторов в боях. Австрийцы зачастую несли потери втрое большие, чем противник.

У австрийцев продолжали осуществлять самое широкое управление армией не квалифицированные и опытные военные, а люди знатного происхождения, приближенные к императору. Так, начальник генштаба Геникштейн был богатым светским человеком, но совершенно не разбирался в вопросах стратегии и оперативного командования. Планы войны составлял Крисманич – военный теоретик, до тонкостей знавший особенности Семилетней войны и находившийся в плену традиций тех лет. Он предложил сосредоточить войска в виде одной армии под Ольмюцем, не учитывая и не используя развитие железных дорог, которые могли позволить быстрее развернуть армию. Не определив направлений наступления противника, медлительный и осторожный Крисманич был в результате совершенно сбит с толку стремительным продвижением противника. Сосредоточение армии, ее продвижение теми самыми глубокими колоннами истощило войска, лишило их возможности маневра, оставило вне сражений арьергардные части колонн (эти довольно большие массы людей оказались в результате сзади полукруга, образованного австрийской армией, и не вступили в битву).

Командующим войсками в Богемии был назначен Бенедек – отличный дивизионный командир, но не имеющий опыта командования столь крупными армиями. Он полностью доверял планам высшего австрийского генералитета.

22 июня пруссаки начали вторжение в Богемию. С северо-запада долиной между Эльбой и Рейхенбергом наступали 140 тысяч 1-й и Эльбской армии под общей командой принца Фридриха-Карла. С востока двигалась 2-я армия – 125 тысяч кронпринца прусского. Общее направление было дано на Гичин, до которого обеим армиям по богемской территории предстояло пройти по 70 км. Мольтке рассчитывал, что принц Фридрих-Карл уже 25 июня достигнет Гичина и окажется в тылу у австрийцев, если те попробуют 27 июня обрушиться на 2-ю армию, когда 22 июня она будет выходить ее из проходов Исполиновых гор. Но так как Фридрих-Карл наступал вслепую, без разведки, сжимая все время в кулак свою армию, то на преодоление 70 км ему потребовалось 8 дней: только 29 июня к Гичину подошли две его головные дивизии и после успешного боя заняли город.

Австрийские силы представляли две группы: на р. Изере против принца Фридриха-Карла стояло 60 тысяч кронпринца саксонского; главные силы Бенедека – 180 тыс., сосредоточенные у Ольмюца, 18 июля выступили в направлении на Иозефштадт (140 км). Мысль Бенедека заключалось в том, чтобы развернуть свои силы на правом берегу Эльбы, между 1-й и 2-й прусскими армиями, запереть горные проходы перед 2-й армией двумя корпусами, а с остальными силами, присоединив у Гичина группу саксонского кронпринца, массой в 180 тыс. обрушиться на 140 тысяч Фридриха-Карла. Марш из Ольмюца к верхней Эльбе был организован по трем дорогам колоннами. Успех операции зависел от быстроты движения, и Бенедек потребовал крайнего напряжения от войск – дневки были вовсе исключены. Однако колонны Бенедека растягивались. Произошло то самое отставание хвоста от головы.

27 июня против фронта 2-й прусской армии вступили в бой только 2 австрийских корпуса. Сосредоточенный удар не состоялся и в последующие дни. 2-я армия сумела пережить кризис, вызванный медлительностью наступления Фридриха-Карла. Видя, что наступательные операции успеха не приносят, Бенедек решил сосредоточить силы на сильной по фронту позиции Иозефштадт – Милетин. В это время противник группировался: 2-я армия стала перед правым крылом австрийцев, 1-я армия – перед левым. Бенедек не ожидал работы неприятельских «клещей» – он предполагал, что противник воспользуется предоставленной ему возможностью соединить обе свои группы перед австрийским фронтом. Но Мольтке в ночь на 1 июля отдал распоряжение, согласно которому 2-я армия оставалась на месте, а 1-й указывалось наступать в направлении на Кениггрец. Если на это плато, между Изером и верхней Эльбой, Бенедек явился, чтобы встать между прусскими армиями и бить их порознь, то Мольтке вел сюда войска со стороны Саксонии, Лаузица и Силезии для того, чтобы сосредоточенного неприятеля атаковать с разных сторон.

Сражение Иозефштадт – Милетин, однако, не состоялось, так как группа кронпринца саксонского, атакованная у Гичина 29 июня, не смогла отойти к Милетину, где должна была образовать левое крыло австрийского боевого порядка, а отхлынула в прямом направлении на Кениггрец. Сюда же в ночь на 1 июля Бенедек начал отводить свои главные силы, предполагая отступать далее. 2 июля Бенедек предоставил своей армии дневку и по приказу императора Франца-Иосифа задержался, чтобы дать генеральное сражение.

Австрийский командующий стал между реками Быстрица и Эльба, чтобы дать оборонительное сражение на 2 фронта; 3 корпуса стояли против 1-й прусской армии, на гребне высот, обращенных к Быстрице, от села Липа до Нидер-Прим: мосты через Быстрицу были умышленно оставлены целыми: Бенедек рассчитывал, что 1-я армия перейдет эту речку, попадет под огонь сотен орудий, развернутых на гребне высот, истощится и будет добита контрударом. Другой фронт, примыкавший к первому под прямым углом, тянулся от Липы до Лохениц, где упирался в Эльбу и был обращен на север против 2-й прусской армии. За центром Бенедек сосредоточил свой сильный общий резерв.

Мольтке сохранил раздельное расположение обеих армий; на предлагавшееся движение 2-й армии на запад, чтобы примкнуть плечо к плечу к 1-й армии, он согласия не дал.

В час ночи 1 – я прусская армия была поднята с биваков и двинулась к р. Быстрице. Фридрих-Карл двинул через реку против фронта австрийцев 4 дивизии, оставив 2 дивизии в резерве у с. Дуб, куда прибыли король Вильгельм и Мольтке.

Деревня Садовая и лес Хола оборонялись австрийцами как передовые пункты. Вынудив неприятеля развернуть значительные силы, австрийцы отошли, а перешедшие здесь Быстрицу 3 прусских дивизии оказались под огнем 160 пушек австрийского центра. 5 часов сорок тысяч пруссаков стояли, не имея возможности сделать ни шагу вперед; хотя потери от артиллерийского огня не превышали 4 % их состава, появились кучи беглецов, переходивших назад за Быстрицу; король Вильгельм лично останавливал их и возвращал. Левофланговая дивизия Фридриха-Карла (7-я дивизия генерала Францезского) атаковала такой же передовой пункт австрийцев – лес Свип (Масловедский). Около полудня совокупные усилия 50 австрийских батальонов и 120 пушек привели 19 батальонов Францезского в полное расстройство; пруссаки здесь были вынуждены отступать, но австрийский фронт от Хлума до Эльбы, вопреки приказу Бенедека, занят не был.

2-я армия, которую ожидали к 11 часам дня, не показалась. 3 головные дивизии Эльбской армии, направленные на единственную переправу через Быстрицу у Неханиц, защищаемую австрийцами как передовой пункт, с трудом овладели этим селением и немедленно начали развертываться на левом берегу Быстрицы, имея в виду не столько охват австрийцев, сколько расширение фронта влево, для установления непосредственной связи с 1-й армией.

Бенедек же, узнав, что его корпуса все еще дерутся за Масловедский лес и не выполняют его приказ по занятию фронта от Хлума до Эльбы, лично выехал к тем корпусам, но маневр австрийцы выполнить не успели. Подошли пруссаки. Атакованные на фланговом марше австрийцы частью ушли за Эльбу, частью рассеялись, а венгерские батальоны охотно складывали оружие. Только 120 пушек на позиции Хлум – Неделист затрудняли наступление пруссаков.

Незаметно наступая в высоких хлебах, прусская гвардия около 14 часов стремительно выскочила на австрийские батареи на высотах Хлума и захватила их; половина штаба Бенедека была перебита прежде, чем можно было разобрать, в чем дело. Продолжая наступать, передовые отряды гвардии проникли в глубину австрийского расположения и к 15 часам захватили село Розбериц.

К этому моменту и на левом фланге обстановка сложилась не в пользу австрийцев. Кронпринц саксонский в 13.30 перешел в наступление против частей Эльбской армии, стремившихся охватить его левый фланг. Саксонцы были отброшены назад и потеряли Нидер-Прим и Проблус. Кронпринц стал медленно отходить к переправам на Эльбе и вышел из района охвата. Гибель угрожала центру Бенедека, глубоко охваченному с обеих сторон. Огонь отлично подготовленных австрийских артиллеристов и ряд контратак на прусскую гвардию позволил избежать этой опасности.

В 15.40 Вильгельм и Мольтке посчитали, что, по-видимому, проникли уже в тыл австрийцам части 2-й армии, и отдали приказ о переходе в атаку. Последняя не встретила сопротивления.

Бенедеку удалось достигнуть того, что клещи 8-го и 6-го прусских корпусов, находившихся на флангах прусских армий, не могли сомкнуться, пока сквозь узкий промежуток между ними не ускользнул австрийский центр. При этом 1-й австрийский корпус за 20 минут потерял треть своего состава.

Непосредственное преследование, которое пытались организовать пруссаки, было остановлено огнем 170 пушек, расположенных в 4 км северо-западнее Кениггреца. К 23.00 все австрийцы успели отойти за Эльбу.

Потери пруссаков в битве при Садовой составили 9 тысяч убитыми и ранеными; австрийцев – более 22 тысяч убитыми и ранеными, 19 тысяч пленными. К пруссакам попали и 174 австрийские пушки.

Интересно, что Мольтке и другие прусские офицеры долго не могли уяснить себе размеры одержанной победы. Наступавшие прусские части в результате смешались, Мольтке не знал, что во 2-й армии есть еще один свежий корпус, с помощью которого можно организовать преследование. До вечера бушевал огонь артиллерии противника. Эльба скрыла от прусского командующего размер потерь в австрийской армии. Что именно произошло, стало понятно пруссакам только на третий день, и это дало возможность австрийцам уйти от полного разгрома.

Как видим, общая схема сражения была предопределена еще в самом начале наступления пруссаков в Богемию. Края развернутого боевого порядка прусской армии в результате ударили с флангов и едва не «прихлопнули» всю австрийскую армию. Мольтке настойчиво противился преждевременному сжатию клещей, хотя Фридрих-Карл постоянно искал локоть соседа.

В дальнейшем Бисмарк категорически отказался от взятия Вены, хотя на этом и настаивали монарх и генералы. Это могло обернуться для Пруссии крупными политическими неприятностями с сомнительными выгодами от самого захвата покинутого австрийским правительством города. Парады канцлера не интересовали.

Пражский мирный договор, подписанный Австрией 23 августа, означал отстранение Австрии от общегерманской политики. Австрия уступила Венецию Италии, а Голыптейн – Пруссии, уплатила небольшую контрибуцию и признала упразднение Германского союза.

Ганновер (которым до 1837 г. правил английский король), Кургессен, Нассау, Гессен-Гомбург и Франкфурт-на-Майне были присоединены к Пруссии, которой теперь принадлежало две трети территории и населения германских государств (не считая Австрии). 21 государство севернее Майна вошло в Северо-германский союз под эгидой Пруссии. В ведение прусского короля как главы союза были переданы внешняя политика и военные вопросы. Он был наделен полномочиями объявлять оборонительную войну. Четыре других германских государства (Бавария, Вюртемберг, Баден и Гессен-Дармштадт) обязали выплатить небольшие контрибуции и заключить военные союзы с Пруссией. Окончательное объединение Германии было не за горами.

Из книги Сталин и бомба: Советский Союз и атомная энергия. 1939-1956 автора Холловэй ДэвидШтабс-ротмистр Дурова Надежда Андреевна (1783–1866) Первая в истории русской армии женщина-офицер. Из дворян, дочь гусарского офицера. Детство прошло в условиях походной жизни отца, который, выйдя в 1789 году в отставку, получил должность городничего в Сарапуле Вятской

Из книги У истоков Черноморского флота России. Азовская флотилия Екатерины II в борьбе за Крым и в создании Черноморского флота (1768 - 1783 гг.) автора Лебедев Алексей Анатольевич1866 Об изменениях… С. 75. Эта оценка была подготовлена Комитетом информации при Министерстве иностранных дел как часть подготовительных материалов для XX съезда

Из книги Разделяй и властвуй. Нацистская оккупационная политика автора Синицын Федор Леонидович1866 Чичагов П.В. Указ. соч. С. 484–485.

Из книги автора1866 Muslims in the USSR. M., 1989. P. 24.

Как считают некоторые историки, название Австро-прусская война не совсем точно, поскольку оно не отражает участия в войне еще, как минимум, одной заинтересованной стороны – Италии, поэтому в источниках, эта война иногда указывается именно как Австро-прусско-итальянская война. Война, которая велась на территории Чешских земель преимущественно войсками Прусского королевства и Австрийской империи, была войной за гегемонию на немецком пространстве. Обобщая, можно сказать, что она была частью процесса объединения Германии, в который также можно включить и Датскую войну 1864 года, где Австрия и Пруссия еще воевали в качестве союзников против Датского королевства. Именно приэльбские герцогства Шлезвиг и Гольштейн, за которые шли военные действия, и стали впоследствии яблоком раздора в Австро-прусской войне. Однако, рассматривая иную плоскость, нежели австро-прусскую, необходимо отметить, что на южном фронте Австрия воевала также против Итальянского королевства, поскольку для Италии это была уже третья война за объединение. Помимо этих двух фронтов, военные операции также проходили на территории Германского союза, где Пруссия сражалась против баварских, вюртембергских, баденских, гессенских и других германских подразделений, занимавших сторону Австрии. Об историческом контексте Австро-прусской войны рассказывает историк Зденек Мунзар из Военно-исторического института.

«В более широком историческом контексте необходимо вернуться к периоду Наполеоновских войн, когда в 1806 году была ликвидирована Священная Римская империя. После окончательного поражения Наполеона в 1814-15 годах произошло образование Германского союза, ставшего объединением независимых германских государств и вольных городов на месте Священной Римской империи. Главное слово на этом пространстве всегда оставалось за Австрийской империей. Пруссия, которая приобрела позицию державы уже в XVIII столетии, всегда имела тенденции к тому, чтобы оказывать влияние на ход событий в Германии со своей точки зрения. В итоге спор между Австрией и Пруссией возник из-за того, за кем будет решающее слово на территории Германского союза. С 1848 года существовал дуализм этих двух держав, и большинство конфликтов они должны были решать совместно, разумеется, с участием остальных государств-членов союза. Именно поэтому они совместно сражались против Дании за Шлезвиг и Гольштейн, и именно из-за влияния над этими территориями, которые были отсоединены от Дании в 1864 году, разошлась их политика».

Как мы уже упоминали, участие в войне принимала и Италия, интересом которой являлось получение Венеции. Именно прусско-итальянский союз, заключенный 8 апреля 1866 года стал одним из очевидных сигналов того, что война состоится. В соответствии с этим соглашением, если бы Австрия начала войну против Пруссии в течение ближайших трех месяцев, то Италия обязывалась также объявить войну Австрии. Подготовка к войне достигла кульминации в тот момент, когда Италия мобилизовала свою армию под предлогом военных учений, а Пруссия мобилизовала свою итальянскую армию, чтобы ее не застали врасплох возможным нападением. Реакция Австрии, которая рассмотрела это как подготовку к войне, была негативной, и она в ответ на это мобилизовала Северную армию. Эта цепочка событий уже со всей очевидностью предвещала начало войны.

«Объявление войны между Австрией и Пруссией произошло 21 и 22 июня. Прусская армия стояла тогда на австрийской, или же чешской и силезской границе. Курьеры получили сообщение об объявлении войны 21 июня, а 22-го это сообщение было передано на австрийскую сторону границы. Эта война также называется Семидневной или Семинедельной из-за стремительности развития военных действий. Основные, самые тяжелые сражения, прошли с 26 июня по 3 июля, когда и произошла решающая Битва у Градца Кралове. Поэтому эту войну называют Семидневной. Перемирие между Австрией и Пруссией было заключено 22 июля в период Битвы при Блуменау (Битва у Ламача). Перемирие с Италией было подписано 25 июля. Также 25 и 26 июля к подписанию перемирия приступили государства-союзники Австрии – Бавария, Вюртемберг и так далее. И в связи с этим также появляется название Семинедельная война», - продолжает историк Зденек Мунзар.

Подготовка к крупнейшему сражению XIX столетия

Прежде чем мы начнем рассказ о крупнейшем сражении, произошедшем когда-либо на территории Чешских земель, давайте посмотрим, как происходила подготовка к нему. В Чехию автономно двигались три прусские армии. Эльбская армия сначала оккупировала Саксонию, которая была австрийским союзником, а потому Саксонская армия отступила в Чехию, чтобы соединиться там с австрийцами. Первая Прусская армия под руководством принца Фридриха-Карла продвигалась с севера по направлению к Либерцу, а 2-я Прусская армия под предводительством наследного принца продвигалась через Трутнов и Наход. На австрийской стороне фельдцейхмейстер Людвиг фон Бенедек, возглавлявший австрийскую Северную армию, первоначально планировал сосредоточить свои войска у Оломоуца, а оттуда уже разворачиваться против Пруссии в зависимости от того, как будет развиваться ситуация. Тем не менее, под давлением из Вены он был вынужден переместить войска в Чехию к Йозефову (Яромержу), что заняло у него некоторое время. При этом нужно отметить, что уже во время этого маневра он опаздывал на день-два, поэтому Бенедеку не оставалось ничего иного, как реагировать на действия пруссов. В то время как части его Северной армии сражались с пруссами у Находа и Трутнова, части австрийской армии были еще только на подходе к Йозефову.

Главные прусские силы, которыми мы можем назвать 1-ю Прусскую и Эльбскую армии продвигались на территорию Чехии, где против них стояли очень слабые австрийские и саксонские подразделения в составе примерно двух корпусов, они должны были занять оборонительную позицию на реке Изер. Но ввиду того, что прусские войска превосходили их по численности примерно 3:1, первые столкновения, прошедшие на чешской территории, например, битва у Свиян и Подоли, сражение у Курживод и бой за Мнихово Градиште (Мюнхенгрец), носили лишь сдерживающий характер.

«В противовес всем предшествующим сражениям, которые были лишь сдерживающими, Битва при Йичине проходила немного по-другому, потому что, в соответствии с имевшимся распоряжением, кронпринц Альберт Саксонский, главнокомандующий этого союзнического объединения, должен был удерживать Йичин любой ценой. Фельдцейхмейстер Бенедек предполагал, что после сосредоточения Северной армии он продвинется в Чехию, и у Йичина соединится с находящимися там подразделениями и будет с ними дальше действовать против пруссов. Между тем, прошли сражения австрийцев со 2-й Прусской армией кронпринца, наступающей от Находа и Трутнова, которые значительным образом подорвали планы Бенедека. Тот впоследствии информировал принца Альберта о том, что он вынужден отступить с Первым австрийским и с Саксонским корпусами к Йозефову, где фельдцейхмейстер задумал собрать всю Северную армию».

К сожалению, связной с этим донесением прибыл поздно, когда у Йичина уже шли активные сражения. Благодаря тому, что стратегия ведения боя со стороны австрийцев и саксонцев носила оборонительный характер, то есть стрельба велась на дальнее расстояние с максимальным использованием артиллерии, союзническая оборона держалась очень хорошо. Прусское войско, таким образом, начинало испытывать затруднения. В тот момент, когда саксонский принц Альберт получил распоряжение об отступлении, он решил его исполнить незамедлительно. Это решение было, мягко говоря, не слишком удачным, тем не менее, он прекратил бой и начал отступать.

«Любой военнослужащий или военный историк подтвердит вам, что прервать уже начавшееся сражение и вывести из него подразделения – чрезвычайно сложное дело. К сожалению, и у Йичина тогда это закончилось очень плохо. Так что в рядах австрийцев и саксонцев, которые до этого момента успешно оборонялись от пруссов, после получения приказа к отступлению произошел хаос, они поддались панике, и потери союзников у Йичина были значительными. Причем приказ об отступлении получили не все подразделения, часть из них оказалась отрезана и попала в плен», - продолжает историк Зденек Мунзар.

Первые поражения

Переместимся на другую линию сражений – к Трутнову и Находу, где военные действия развернулись 27 июня. У Трутнова против прусского 1-го корпуса выступил 10-й корпус генерала Габленца, который считался одним из самых твердых и способных австрийских военачальников. Ценой кровавых жертв австрийцам удалось у Трутнова остановить пруссов и отбросить их обратно к границам. К сожалению, этот успех не был рационально использован, потому что армия кронпринца наступала в двух направлениях – на Трутнов и на Наход. В тот же день 27 июня австрийский 6-й корпус генерала Рамминга сражался против 5-го прусского корпуса генерала Штейнмеца, и был им отброшен. На следующий день произошли сражения у Чешской Скалицы неподалеку от Находа, в которой австрийцы вновь потерпели поражение. Здесь стоит упомянуть, что Битва у Чешской Скалицы по замыслу фельдцейхмейстера Бенедека вообще не должна была состояться, поскольку он все еще намеревался продвигаться на территорию Чехии, и только потом сразиться против 1-й Прусской и Эльбской армий. Все маневры 2-й Прусской армии ему представлялись действиями меньшей значимости, поэтому он хотел, в первую очередь, противостоять главной угрозе. В связи с этим после битвы у Находа он проинструктировал своих военачальников, что более не хочет вести боевые действия в этом пространстве. Однако, не все военачальники вняли его словам, и это привело к тому, что на следующий день у Чешской Скалицы состоялось не менее кровопролитное для австрийских войск сражение.

«Можно подытожить, что с 26 по 29 июня части Северной армии потерпели множество поражений как в северной, так и в северо-восточной Чехии. Тогда фельдцейхмейстер Бенедек принял решение собрать свои войска у Градца Кралове и сосредоточить свою армию там, поскольку нахождение у Йозефова из-за продвижения прусских армий становилось бы небезопасным. Местоположение у Градца Кралове было выбрано очень разумно, тем не менее, после первых поражений Бенедек не хотел вести сражения, и, насколько это было возможным, планировал дальнейшее отступление. Однако все подъездные пути к Градцу Кралове были заняты обозами, поэтому начать отступление было невозможно. В то же время против отступления четко высказалась Вена и сам император, который интересовался, произошло ли решающее сражение, и правомерно ли отступление».

2 июля начальник прусского Генерального штаба генерал фон Мольтке, - военный гений прусской армии, который совместно с генералом фон Рооном разработал план военных операций против Австрии, в частности, внедрил применение более современной тактики, - осознал, что перед ним, по всей видимости, стоит практически вся Северная армия. Он понял, что нужно, во что бы то ни стало, использовать представившуюся возможность и ударить по противнику всеми своими силами. Людвиг фон Бенедек также осознавал, что может произойти сражение, а потому принял все меры, которые были в его силах, чтобы для австрийцев сражение обернулось как можно лучше. По его распоряжению 2 июля были построены частичные полевые укрепления в полукруге обороны, который располагался перед Градцем Кралове. Также было построено значительное количество понтонных мостов для обеспечения спокойного отступления в случае необходимости. И главное – он повторил свои распоряжения, которые отдавал до начала военных действий. Они заключались в том, что австрийская армия должна отойти от своей до сих пор действовавшей тактической доктрины массовых штыковых атак в сжатых формированиях. Потому что тактика, которая доминировала в предыдущих войнах, не подходила против пруссов. Здесь необходимо сделать ремарку в отношении вооружения обеих армий. Считается, что во многом успех пруссов был обусловлен тем оружием, которое они использовали.

«Иногда говорится о том, что решающее значение в итогах Австро-прусской войны имело лучшее вооружение прусской армии – пехотная винтовка. Однако, это не совсем верно. Тем не менее, разница в вооружении была заметной. Прусские военные стреляли из нового оружия – винтовки Дрейзе. Ее преимущество заключалось в том, что патрон вкладывался в эту винтовку сзади, то есть прямо у тела, и солдат мог, в случае необходимости, стрелять сбоку или в лежачем положении. С другой стороны, он мог стрелять в три-четыре раза быстрее, чем австрийский пехотинец, который был вынужден заряжать свою винтовку системы Лоренц спереди и стрелять в стоячем положении. Однако оружие австрийцев отличалось большей точностью и могло стрелять на более дальнее расстояние. Но дело даже заключалось не в скорости перезарядки, а в том, что австрийские военные были не в состоянии должным образом отреагировать на более современный способ ведения военных действий со стороны прусской пехоты, и стремились решить ситуацию массовыми штыковыми атаками. В свою очередь, прусская пехота могла быстро отражать такие набеги с помощью быстрой перезарядки оружия и стрельбы на близкое расстояние», - рассказывает историк Войтех Кесслер из Исторического института Академии наук Чешской Республики.

Все дело в тактике

Прежде чем перейти к самой Битве у Градца Кралове, нужно рассказать о тактике ведения боя, которой следовали оба войска. Именно тактика использования оружия и ведения боя оказалась решающим фактором в победе Пруссии над Австрией.

«Если мы сравним эти два типа оружия, то поймем, что австрийские военные, занимая хорошие оборонительные позиции, когда вели стрельбу на большие расстояния и идеально поддерживались превосходной австрийской артиллерией, могли без проблем держать пруссов на дистанции и не подпускать к себе. Это была именно та тактика, которой изначально хотел придерживаться фельдцейхмейстер Бенедек. Тем не менее, большая часть австрийской пехоты была обучена как раз штыковым атакам в закрытых формациях, против которых безотказно действовала смертоносная стрельба прусской армии с близкого расстояния. Австрийские винтовки могли попадать в цель с расстояния 600 метров, в то время как у прусских винтовок точность попадания была значительно ниже. Но уже с расстояния 150 метров, когда они стреляли в приближавшихся плотно плечом к плечу австрийцев, они буквально косили их, как косой. Поэтому пруссы гораздо больше применяли тактику стрелковых цепей и стрелковых линий, и, где это было возможно, старались окружить неприятельские фланги и уничтожать противника стрельбой с близкого расстояния. Австрийцы, напротив, своей тактикой штыковых атак часто нападали «в лоб», что вело к страшным потерям», - продолжает историк Зденек Мунзар из Военно-исторического института.

Итак, вечером 2 июля пруссам уже было известно, что перед ними находится большая часть австрийских сил. Австрийская армия заняла оборонительные позиции в форме полукруга или подковы перед Градцем Кралове. Фон Мольтке отправил послание руководящему 2-й Прусской армией кронпринцу, в котором говорилось, что на следующий день может произойти решающее сражение, и просил поддержки со стороны 2-й армии оставшимся прусским силам. Австрийцы на своих оборонительных позициях понимали, что атака может произойти не только с фронта от 1-й Прусской армии, но ожидали также прихода кронпринца со 2-й армией. Поэтому фельдцейхмейстер Бенедек поместил на правый фланг два корпуса, которые должны были ожидать пруссов и, в случае необходимости, остановить их.

Роковая ошибка Бенедека

«Сражение 3 июля разразилось в утренние часы сначала в направлении 1-й Прусской армии, которая перешла через речку Быстршице и затем прибыла к лесу Гола, где ее, однако, остановила австрийская артиллерия стрельбой на дальнее расстояние. Сражение в дополуденные часы разворачивалось для пруссов весьма неблагоприятно, поскольку они не могли выступить против авангарда Северной армии, так как их удерживала на месте стрельба австрийской артиллерии. Это не давало им воспользоваться преимуществами своего оружия. Прусская Эльбская армия выступала против австрийского левого фланга, но ее продвижение было медленным и осторожным. Здесь нужно отметить, что кронпринц Альберт, командовавший Саксонским корпусом, который был частью левого фланга, не соблюл в точности все распоряжения фельдцейхмейстера Бенедека о позиции на линии боя. Из-за этого пруссам удалось, нападая на левый фланг, потеснить его подразделения. Но так как пруссы продвигались очень медленно, то надежды прусского штаба на отрезание австрийцев от путей к отступлению не оправдались», - продолжает историк Зденек Мунзар.

Решающим поворотом в ходе битвы стали события на правом фланге австрийской армии. Там находились австрийские 2-й и 4-й корпуса. Бенедек расположил их по линии в направлении севера на случай прибытия 2-й Прусской армии кронпринца. Тем не менее, им не было объяснено, что цель их расположения заключается именно в выступлении в случае прихода армии кронпринца. Это можно назвать ошибкой со стороны фельдцейхмейстера Бенедека, потому что он не разъяснил командующим корпусами свои намерения. Итак, они получили в распоряжение линию, на которой должны были держать оборону, но не понимали, зачем. В итоге командующие корпусами пришли к заключению, что занимаемые ими позиции не достаточно выгодные, и приняли решение переместиться на два километра севернее. Это давало им лучший обзор местности, тем не менее, из-за этого австрийский правый фланг своей левой стороной в тот момент упирался в Свибский лес. Здесь-то и имел место решающий момент, поскольку в этот лес удалось проникнуть пруссам. Если бы австрийские корпуса остались стоять на том месте, куда их поместил Бенедек, эти действия пруссов не оказали бы на ход боя серьезного влияния. Австрийцы попытались оттеснить пруссов, и в действия включились 4-й и затем 2-й корпуса. Когда фельдцейхмейстер Бенедек узнал о том, что происходит, он приказал обоим корпусам немедленно вернуться на изначальные позиции, однако его приказ был проигнорирован. В абсолютно бесполезном сражении оба австрийских корпуса значительно потеряли силы, поэтому их дальнейшее участие в операциях становилось весьма спорным. Кроме того, открыв левый фланг, они пропускали неприятеля в центр, что и предрешило итог сражения в пользу пруссов.

«Во второй половине дня 3 июля с севера от Йозефова в действительности подошла 2-я Прусская армия под предводительством кронпринца, прихода которой австрийцы ожидали, но лишь вечером. Они также не предполагали, что пруссы смогут оказать сколь-либо серьезное влияние на ход действий еще 3 июля. К сожалению, именно это и произошло: армия кронпринца вместо того, чтобы долго выбирать расположение, придя, атаковала прямо сходу. Это оказалось возможным еще и благодаря тому, что против нее в тот момент стояли лишь остатки 4-го корпуса, серьезно пострадавшие в бое за Свибский лес. Поэтому атака пруссов на правый фланг австрийцев прошла без проблем до самой деревни Хлум, которая и считается центром поля боя, и где сегодня находится Музей Битвы у Градца Кралове».

Сообщение о том, что пруссы уже находятся в деревне Хлум, было очень плохим для штаба фельдцейхмейстера Бенедека, потому что в тот момент пруссы находились сбоку от него, и, тем самым, грозило, что остатки Северной армии будут отрезаны от путей к отступлению. Оставалось два варианта – отступать или же попытаться каким-то образом вытеснить пруссов из Хлума. Для этого Бенедек решил использовать свои запасные силы, которые он до этого времени придерживал для решающей атаки. В тот момент, когда он решил воспользоваться своими резервами, он оставлял шансы выиграть сражение, и пытался лишь стабилизировать ситуацию. Контратаку против Хлума осуществляли два армейских корпуса, и битва была не только за Хлум, но и за Розбержице, которые находятся примерно в полутора километрах ниже Хлума.

«Австрийские резервы пошли в атаку в тот момент, когда пруссы уже были

в Розбержице. Они смогли отвоевать селение, а затем ринулись по холму

наверх на Хлум овражной дорогой, которую сегодня называют Оврагом

мертвых. Там их атака была разбита пруссами стрельбой на короткое

расстояние. Австрийцам, тем не менее, удалось ненадолго ворваться в

Хлум, они заняли часть деревни, а потом их атака была отбита обратно

вниз. В этот момент исход сражения был уже очевиден. Бенедек отдал

распоряжение об отступлении всей Северной армии. Во время организации

отступления он вновь проявил себя очень энергичным и отважным

военачальником, когда старался взбодрить воинов в местах активных

боевых действий. Впоследствии велись разговоры о том, что он хотел

тогда пасть на поле бое. Однако это можно отнести, скорее, к разряду

спекуляций», - подытоживает историк Зденек Мунзар.

«Австрийские резервы пошли в атаку в тот момент, когда пруссы уже были

в Розбержице. Они смогли отвоевать селение, а затем ринулись по холму

наверх на Хлум овражной дорогой, которую сегодня называют Оврагом

мертвых. Там их атака была разбита пруссами стрельбой на короткое

расстояние. Австрийцам, тем не менее, удалось ненадолго ворваться в

Хлум, они заняли часть деревни, а потом их атака была отбита обратно

вниз. В этот момент исход сражения был уже очевиден. Бенедек отдал

распоряжение об отступлении всей Северной армии. Во время организации

отступления он вновь проявил себя очень энергичным и отважным

военачальником, когда старался взбодрить воинов в местах активных

боевых действий. Впоследствии велись разговоры о том, что он хотел

тогда пасть на поле бое. Однако это можно отнести, скорее, к разряду

спекуляций», - подытоживает историк Зденек Мунзар.

О случае героизма австрийской батареи в Битве за Хлум рассказывает историк Войтех Кесслер:

«Когда 2-я Прусская армия завоевала деревню Хлум, для австрийской армии было большим шоком, что в ее эпицентре внезапно оказался неприятель, разразилась сильная паника. Вот здесь, на холме, стояло примерно 150 артиллеристов. Сначала они планировали отступать, но так как неприятель был уже близко, они поняли, что им это не удастся. Один из командиров батареи увидел, как совсем близко буквально роятся синие прусские мундиры, тогда он отдал своей батарее приказ, чтобы они погрузили пушки на повозки, отвезли их в поле, сняли с повозок, и выстрелили в наступающего неприятеля последний заряд. Конечно, потом их всех побили, но, благодаря этому геройскому поступку, удалось спасти орудия и артиллерию. Поэтому подразделение, в честь которого на этом месте сейчас стоит памятник, и называют Батареей мертвых. Неподалеку от памятника находится братская могила – из этого отделения удалось идентифицировать 53 бойца».

Австрийское отступление

Итак, австрийская армия отступала. Отступление проходило по

направлению к мостам через Эльбу, которые, как мы помним, были

построены с этой целью днем ранее по распоряжению фельдцейхмейстера

Бенедека. Не ко всем подразделениям попал приказ об отступлении,

поэтому оно проходило в сильной панике. Множество бойцов ринулось

прямо к Градецкой крепости, потому что надеялось найти спасение там,

однако, ее ворота были закрыты. Открыли их только в 10 часов вечера.

После поворота событий в пользу пруссов, они, разумеется, пытались

преследовать бегущих австрийцев.

Итак, австрийская армия отступала. Отступление проходило по

направлению к мостам через Эльбу, которые, как мы помним, были

построены с этой целью днем ранее по распоряжению фельдцейхмейстера

Бенедека. Не ко всем подразделениям попал приказ об отступлении,

поэтому оно проходило в сильной панике. Множество бойцов ринулось

прямо к Градецкой крепости, потому что надеялось найти спасение там,

однако, ее ворота были закрыты. Открыли их только в 10 часов вечера.

После поворота событий в пользу пруссов, они, разумеется, пытались

преследовать бегущих австрийцев.

«Там свершилась предпоследняя решающая фаза Битвы у Градца Кралове – конная битва у Стршезетиц, когда пруссы отправили свою кавалерию по следам отступающих австрийцев, которые сопротивлялись этому с помощью своей кавалерии. Тогда у Стршезетиц столкнулось около 10 тысяч всадников, что делает это сражение крупнейшим конным сражением XIX столетия. Превышала его только Битва народов под Лейпцигом. Это сражение у Стршезетиц стало кровавым для австрийцев, хотя и относительно успешным, поскольку проходило по аналогичному сценарию, как и предшествовавшие конные сражения. Австрийцы сумели победить прусскую кавалерию и обратить ее в бегство. Австрийская кавалерия, как и артиллерия, принадлежала к лучшим в Европе. Тем не менее, во время преследования бегущих пруссов они попали под обстрел пехоты и артиллерии, и, потерпев значительный ущерб, были отброшены назад. Битва у Сршезетиц воспрепятствовала преследованию со стороны пруссов, но сами австрийцы понесли большие потери, чем прусская армия», - подчеркивает историк Зденек Мунзар.

1 июля по случаю 150-летней годовщины на месте Битвы у Стршезетиц был

торжественно открыт Памятник конной битве. Изначальной идеей было

назвать его Памятником павшим коням, но из-за определенных

формулировок в чешском законодательстве оказалось невозможным

посвятить военный памятник животным. Рассказывает историк Войтех

Кесслер:

1 июля по случаю 150-летней годовщины на месте Битвы у Стршезетиц был

торжественно открыт Памятник конной битве. Изначальной идеей было

назвать его Памятником павшим коням, но из-за определенных

формулировок в чешском законодательстве оказалось невозможным

посвятить военный памятник животным. Рассказывает историк Войтех

Кесслер:

«Разумеется, сегодня уже сложно сказать, сколько именно лошадей пало на этом поле боя. Я бы сказал, что их число может колебаться от 800 до 1000 прямо на этом месте сражения. Думаю, что общее число лошадей, которые погибли в ходе этой битвы, может достигать двух тысяч. Это последняя столь крупная конная битва в истории, где человек сражался против человека. Впоследствии уже было изобретено иное оружие, и если лошади и фигурировали в сражениях, то, скорее, с целью разведки».

Итоги крупнейшего сражения на территории чешских земель

Итак, самое время подвести итоги этого крупнейшего сражения в истории чешских земель. Потери всей Северной армии составили почти 44 тысячи человек, значительная часть из них была взята в плен – около 20 тысяч человек. Потери на прусской стороне составляли немного менее девяти тысяч военных, однако, в данном случае речь шла только о погибших. Что же последовало за столь кровопролитным сражением в общественно-исторической перспективе? После поражения в Битве у Градца Кралове австрийская армия отступала, и на пути ее отступления произошло еще несколько сражений. 22 июля сражение у Братиславы, так называемая Битва у Ломача, была прервана после того, как прибывшие парламентарии объявили о вступлении в силу перемирия. На территории Италии сражения окончились 25 июля, поскольку итальянцы пытались завоевать еще и Южный Тироль, что им, однако, не удалось. Итоги Австро-прусской войны 1866 года подводит историк Зденек Мунзар из Военно-исторического института:

«Что касается Италии, то, в соответствии с довоенным соглашением, Венеция была передана сначала Франции, поскольку Наполеон III выступал посредником, и вслед за этим перешла к Итальянскому королевству. На чешской территории прусскому премьеру Отто Бисмарку пришлось попотеть, чтобы убедить короля Вильгельма отказаться от аннексионных претензий. Бисмарк хотел заключить с Австрией «мирный мир», поскольку он не хотел отрезать пути к будущему возможному союзничеству. В связи с этим Австрия не лишилась территорий на севере, и лишь была исключена из Германского союза, который в итоге был распущен, и вместо него был создан Северогерманский союз. В 1870 году произошло объединение Германии в результате поражения Франции во Франко-прусской войне. Австрия, в свою очередь, лишилась влияния не только в немецком пространстве, но и в Центральной Европе, и ее властная политика обернулась на юго-восток, к Балканскому полуострову. Подытоживая, можно сказать, что война 1866 года подготовила почву для гораздо более страшной и кровавой Первой мировой войны уже тем, что это был шаг к объединению Германии, к объединению Италии и тем, что австрийская властная политика переместилась к горячей области Балкан, которая остается таковой и по сей день».

Битва при Са́дове, также Сражение при Кёниггреце, нем. Schlacht bei Königgrätz (Садова - чеш. Sadová, нем. Sadowa - деревня в Чехии, близ совр. Градец-Кралове в Чехии) - произошла 3 июля 1866 года и была самым крупным сражением австро-прусской войны 1866 года, кардинально повлиявшим на течение войны.

Ход сражения

Австрийская Северная армия (215 тыс. человек при 770 орудиях) занимала позиции на высотах юго-восточнее деревни Садова, когда к ней подошли Эльбская и Силезская прусские армии (221 тыс. человек, 900 орудий) под командованием короля Вильгельма I. Австрийский генерал Л. Бенедек не организовал разведки местности и не смог наладить взаимодействие своих корпусов. Слабостью многонациональной австрийской армии было то, что многие народы не хотели воевать за Габсбургов. Сотни и даже тысячи итальянцев и румын дезертировали прямо на поле боя. Уже к началу сражения австрийская армия занимали крайне невыгодную позицию между реками Быстрица и Эльба. Сжатая между двумя этими реками она оказывалась еще в ночь на 3-е июля перед полукольцом трех прусских армий: Эльбской на западе (нависала над левым австрийским флангом), 1-й армией на северо-западе (перед центром своих сил) и 2-й (Силезской) армией чуть в удалении на севере (нависала над правым флангом австрийцев у реки Эльбы). Если бы у пруссаков было в запасе несколько часов, то дальнейшими фланговыми охватами Эльбской и 2-й армий они попросту окружили бы австрийцев. Однако противники оказались уже слишком близко друг к другу. Пруссаки, которые не ожидали встретить прямо перед собой всю 200-тысячную армию Бенедека, теперь могли опасаться немедленного таранного удара всех австрийских сил. В итоге прусский штаб решил действовать на опережение: связать армию Бенедека атакой по фронту, пока Эльбская армия с юга, а 2-я армия с севера не зайдут в тыл австрийцам. Сражение началось утром 3-го июля столкновением на левом фланге австрийцев у села Проблус. Авангард Эльбской армии столкнулся с силами саксонского корпуса (он составлял левый австрийский фланг), поддержанного несколькими австрийскими бригадами. В перестрелке пехоты превосходство было на стороне пруссаков: их игольчатые винтовки были значительно более скорострельными, чем дульнозарядные штуцеры австрийцев. Через какое-то время в борьбу под деревней Проблус оказалась втянута вся прусская дивизия Канштейна, и все же неравенство сил заставило Канштейна отказаться от попыток захватить Проблус до подхода дивизии Мюнстера. Однако и двух прусских дивизий оказалось недостаточно, чтобы охватить и смять левый фланг австрийцев. В первые часы сражения им удалось лишь несколько потеснить австрийцев на восток. Тем временем в центре пришла в движение 1-я прусская армия. Утром сначала четыре прусских дивизии, а затем уже шесть дивизий развернули атаку на позиции австрийцев у реки Быстрица. Передовая линия австрийцев была отброшена. Пруссаки заняли деревню Садову, стали переходить на другую сторону реки Быстрицы. Там, в лесном массиве, прусские батальоны постепенно…

Германия на пути к объединению. На протяжении многих столетий Германия оставалась страной, разделенной на королевства, герцогства, княжества, имперские земли.

И если во Франции или Англии объединение началось еще в XII в. и к XV завершилось, то Германия оставалась раздробленной вплоть до середины XIX в.

В XVIII в. за право стать объединителями соперничали два государства: Австрийская империя, возглавляемая Габсбургами, и Прусское королевство, во главе с династией Гогенцоллернов. Соответственно, было два варианта создания единой Германии.

Первый из них - «великогерманский путь»: объединение под властью Габсбургов немецких, а также славянских и венгерских земель, входящих в состав Австрийской империи. Другой, «малогерманский путь» предполагал, что центром единой Германии станет Пруссия. В первой половине XIX в. события развивались так, что торгово-экономические, а отчасти и политические интересы сплачивали многие немецкие государства как раз вокруг Пруссии.

Роль Бисмарка и Мольтке. Огромную роль сыграл в этом деле министр-президент Пруссии Отто фон Бисмарк (1815-1898), сумевший объединить Германию «железом и кровью» (по его собственному выражению), то есть путем умело подготовленных, спровоцированных и разыгранных войн. Бисмарк не был полководцем, военная сторона была в руках начальника Генерального штаба прусской армии Гельмута фон Мольтке (1800-1891). Совместная, хотя не всегда согласованная, деятельность дипломата Бисмарка и штабиста Мольтке дала важные результаты.

Прежде всего, они хотели покончить с претензиями Австрии на роль объединителя, для чего следовало особое внимание уделить армии.

Вооружение прусской и австрийской армий. Прусская армия была вооружена новейшими игольчатыми винтовками Дрейзе и стальными пушками, изготовленными на заводах Круппа. Винтовки Дрейзе заряжались с казенной части, имели большую скорость стрельбы, их можно было перезаряжать в «положении лежа». Правда, после нескольких выстрелов затвор терял герметичность и пороховые газы обжигали стрелка. «Богом войны» оставалась артиллерия. У пруссаков пушек было значительно больше, чем у австрийцев, кроме того, Мольтке сумел отладить систему коммуникаций, обеспечивших быстрые передвижения прусской армии. Его требование «маршировать раздельно, бить совместно» в последующих событиях успешно воплощалось.

Что касается австрийской армии, то она была многочисленна, но недостаточно боеспособна. Деньги военного ведомства шли преимущественно на жалование раздутому офицерскому корпусу и бюрократии. Вся энергия в подготовке уходила на строевую шагистику. Стрельбам внимания уделялось мало. На вооружении армии все еще находились старые шомпольные ружья. Вот только артиллерийский парк был обновлен после поражения Австрии в войне с Италией бронзовыми, нарезными, заряжающимися с дула пушками.

Основным приемом боя считалась штыковая атака «кто-кого». Этот способ ведения боя был хорош во времена наполеоновских войн, но давно утратил свою эффективность. Хорошие командиры могли обеспечить победы в отдельных сражениях, но не в больших кампаниях.

Союзники Австрии и Пруссии. Союзниками Австрии были королевства юго-западной Германии, прежде всего Бавария, очень слабая в военном отношении. Пруссия опиралась на союз северо-германских государств с Италией, которая рассчитывала отнять у Австрии территорию Венецианской области. Таким образом, Австрия должна была вести войну на два фронта, но очевидно было, что исход войны будет зависеть от событий на богемском (чешском) фронте, где столкнутся основные противники - пруссаки и австрийцы.

«Австрийский Байярд». Командующим австрийской армией на этом фронте был назначен Людвиг фон Бенедек (1804-1881), толковый и уважаемый в армии генерал, имевший почетное прозвище «австрийский Байярд». Он принял это назначение без восторга. Во-первых, очевидно сознавая сложность положения командующего в окружении представителей высшей аристократии, которые не могли спокойно воспринимать подчинение простому венгерскому дворянину. Во-вторых, он не очень хорошо знал те земли, где ему предстояло командовать.

Первое столкновение армий под Траутенау закончилось небольшой победой австрийцев. Причем победители потеряли втрое больше солдат, чем побежденные. Бенедек послал императору Францу Иосифу телеграмму, доказывая необходимость заключить мир, но тот требовал битвы.

Расположение армий и соотношение сил. Решающее сражение "семидневной войны" произошло 3 июля 1866 г. В исторической традиции за ним закрепилось два названия: битва при Садова (Садовой) или битва при Кениггрец. (Дело в том, что сражение произошло близ деревни Садова и неподалеку от замка Кениггрец, причем Садова находилась в непосредственной близости, так что это название точнее.)

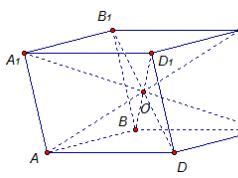

Бенедек решил принять бой неподалеку от крепости, в которой разместился его штаб. Центр его армии расположился на склонах, обращенных лицом к противнику, левый фланг упирался в Эльбу, правый - в лесистую местность. Место для обороны было выбрано удачно, и исход дела мог стать успешным для австрийской армии при условии, что все ее составляющие будут подчиняться единому командованию.

Согласно плану «великого молчальника» Мольтке, прусская армия была разделена на два крыла. Успех был возможен только в случае согласованности их действий. Это давало шанс Бенедеку разбить врагов по частям. Но он не сумел использовать «последний шанс».

Уже к 1 июля прусские армии сошлись достаточно близко, чтобы зажать австрийцев в клещи. Главный удар по левому флангу австрийцев должны были нанести Вторая прусская армия под командованием принца Фридриха Карла и Эльбская армия, возглавляемая генералом Г. фон Битенфельдом. На помощь им должна была подойти Первая прусская армия кронпринца Фридриха Вильгельма и атаковать правый фланг противника. Соотношение сил было таково: прусская армия имела 220 тысяч солдат при 924 орудиях, австрийцы - 208 тысяч при 779 орудиях.

Битва при Садова. Армия принца Фридриха Карла выступила в ночь со 2 на 3 июля в 3 часа ночи, армия кронприца (Первая) оставалась в лагере до самого утра. Тольк о когда за завтраком прусский кронпринц услышал грохот артиллерийских орудий, его части поспешно двинулись на звуки канонады.

Первое столкновение противников произошло около 7 утра под массированным артиллерийским прикрытием прусских батарей. Оборона австрийцев была бы прочной, если бы все части армии не сдвигались с занятых позиций. Но это обязательное условие было нарушено самовольными действиями двух корпусов под командованием фон Туна и фон Фестетикса, ринувшихся в атаку, не озаботившись безопасностью своего фланга. Под звуки марша Радецкого офицеры с саблями наголо, солдаты с винтовками наперевес, под огнем скорострельных прусских винтовок ринулись в штыковую атаку. На подступах к лесу, где засели пруссаки, вырастали груды тел, одетых в белые мундиры. Их противники в черных мундирах стояли насмерть. В двенадцатом часу части, состоящие из австрийцев, венгров, итальянцев и хорватов, прорвали оборону противника.

В это самое время Бенедек, увидевший, что северная часть оборонительных позиций осталась оголенной из-за самовольных действий благородных графов, получил сообщение о приближении гвардейских частей армии прусского кронпринца. Необходимо было срочно вернуть назад вырвавшиеся вперед батальоны. Солдаты не могли понять, почему после только что и с таким трудом одержанного успеха, они должны оставить позиции, залитые их кровью, заваленные трупами их товарищей. Боевой дух армии был подорван. Солдаты не успели расположиться на старых позициях, когда на них пошли в атаку части кронпринца.

Исход сражения предрешен. Прусский командный пункт расположился на высоте около деревушки Дуб. Оттуда король Вильгельм, Мольтке и Бисмарк наблюдали за ходом сражения. Четыре предшествующих года Бисмарк делал все, чтобы это сражение состоялось. Сейчас решалось дело всей его жизни, и он поражался невозмутимости и спокойствию Мольтке, который на вопрос короля, как обстоят дела, ответил: «Исход кампании предрешен в соответствии с желанием Вашего Величества». Это были не пустые слова: начальник штаба увидел приближающие части армии кронпринца, которые должны были переломить исход сражения, длившегося уже более четырех часов.

Пехота армии прусского кронпринца сразу же выступила против правого фланга австрийцев, гвардейцы, растянувшись цепью, поднимались по крутому склону холма. Расположенные вдали австрийские пушки начали обстрел наступающих. Под грохот снарядов пруссаки достигли гребня холма и увидели, что батареи противника беззащитны, пехоты, которая должна их прикрывать, нет. Естественно, батареи были быстро захвачены.

Вслед за тем пруссаки взломали центр австрийской обороны и заняли деревню Хаум. Бенедек лично повел в атаку против них свой Третий корпус. С огромными потерями (за двадцать минут атаки было убито около 1300 человек) австрийцы сумели проникнуть в деревню, но вскоре были выбиты из нее подоспевшими солдатами прусского генерала фон Бонина. Попытка забросать Хаум бомбами не удалась: все артиллерийские расчеты были расстреляны пруссаками из винтовок. Теперь уже ничто не мешало наступлению пруссаков.

Потери сторон. В 3 часа Бенедек узнал о том, что левый фланг не выдержал наступления Эльбской армии. Бенедек пытался организовать отступление, введя в бой резервные части кавалерии. Последовала серия яростных кавалерийских атак, протекавших под непрерывный гром артиллерийской канонады. 24 тысячи (по другим данным - 18 тысяч) австрийских солдат были убиты, 13 тысяч (по другим данным - 20 тысяч) попали в плен, но полного окружения австрийская армия избежала. Пруссаки потеряли убитыми около 9 тысяч солдат и офицеров.

«Я побил их всех!». Война продолжалась еще несколько дней, хотя австрийские генералы понимали бессмысленность дальнейшего кровопролития. Прусские войска слишком выдохлись, чтобы продолжать преследование. Бисмарка это устраивало, ему нужно было вывести Австрию из большой игры, но сохранить ее в качестве будущего союзника. Король, прежде сопротивлявшийся началу братоубийственной войны, наоборот, требовал максимально возможно приращения территорий и триумфального въезда в Вену. Того же требовал Мольтке. В эти дни Бисмарк писал в частном письме: «Я занимаюсь неблагодарным делом - подливаю воду в бурлящее вино и убеждаю, что мы не одни живем в Европе…» В этой борьбе между стремлением военных к демонстрации победы, триумфу и политическим расчетом премьер-министра, не желавшего терять потенциального союзника на будущее, опору Бисмарк нашел у кронпринца, который поддержал его взвешенную позицию. Свои чувства Бисмарк выплеснул, выкрикнув: «Я побил их всех! Всех!! Всех до одного!!!»

Условия мира. 26 июля 1866 г. были подписаны предварительные условия мира. Восьмисотлетнее государство Габсбургов перестало играть ведущую роль на подмостках европейской истории. Виноватым во всем объявили генерала Бенедека, который был уволен со службы. Высшая неблагодарность властей была дополнена простой человеческой низостью - его слуга украл все награды впавшего в немилость генерала. Рассказывают, что прусский кронпринц, узнав об этом, предложил Бенедеку свои взамен.

Через пять лет после "семидневной войны", находясь во главе Германского союза, Пруссия покончит с режимом Второй империи во Франции. В 1871 г. в Зеркальном зале Версаля будет провозглашена Германская империя. Объединенная Германия двинулась по прямой к 1914 г.